2020年9月17日

Zephyr SMP対応

目次: Zephyr

Zephyr RISC-V SMP対応にチャレンジしてます。

Zephyrは既に他のアーキテクチャでSMP対応されていますから、真似するだけの何がチャレンジなの?簡単でしょ?と思われるかもしれません。その考え方は間違ってないんですが、少なくとも私にとっては「余裕」と言えるほど簡単ではなさそうです。

RISC-V向けの実装はAArch32をパクっているようで「お前、シングルコアだろ?な?」的な実装がそこら中にあり、SMPを有効にした途端、猛烈にコンパイルエラーが出ます。

一個一個見てますが、先ほど、コンテキストスイッチから直さないとダメなことに気づきました。こりゃ先は長そうだ〜……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年9月15日

Windows 10謎の高負荷

目次: Windows

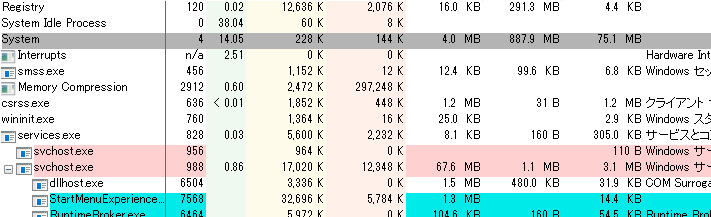

今に始まったことではないのですが、Windows 10が突然高負荷に陥ってしまうことがあります。大抵Windows Updateが裏で動いているだけのことが多いですが、今日は様子が違ったのでメモしておきます。

いつもと違う点、その1は、Systemプロセスが高負荷に陥っていることです。Windows Updateが裏で実行されている場合、マウスを動かしたりキーボードに触ったりすると負荷が下がります。今回はマウスを触っても負荷が下がりません。

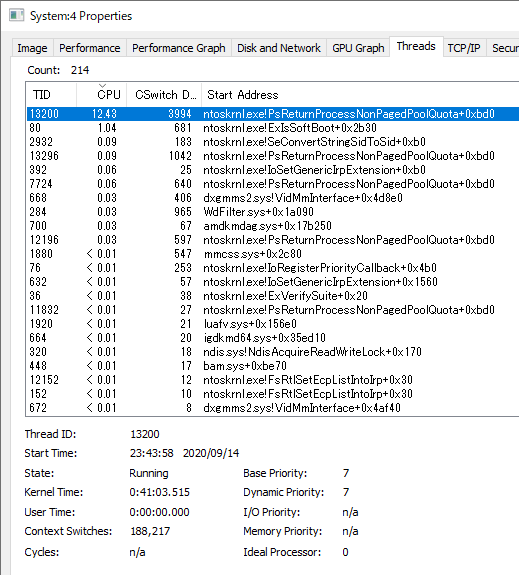

Process Explorerで見るとPsReturnProcessNonPagedPoolQuota() という関数がめちゃくちゃ頑張っていました。なんでしょうね?これ?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年9月14日

Arm買収

NVIDIAがArm全株式買収、ソフトバンクGから最大400億ドルで - ケータイWatch を読んで。

NVIDIAがArm買収です。買収額の2/3は株式交換で、ソフトバンクはNVIDIAの大株主になります。買収が成立すれば、ソフトバンクは1兆円超の利益を得ます。

ArmがNVIDIA配下となれば、NVIDIAと思い切り食い合う、Ethos(エッジAIプロセッサ)とMali(モバイル向けGPU)はゴミ箱行きですかね?ディスコンにしなくても、まともに開発しなくなりそうです。

さらにNVIDIAはNVIDIA GPUをライセンスするメリットがない(自分で作れる)ので、組み込み業界はImagination PowerVRとArm Maliという2大モバイルGPU IPを揃って失ってしまう悲しい未来になりそうです。

他陣営(RISC-Vとか)はまともなGPU IPがありませんし、Armがどんな地獄になろうとも、グラフィック必須のスマホ系SoCベンダーに逃げ場はなく、Armで作り続けるしかありません。

Armの築いたエコシステムがArmごとひっくり返されるとは思いませんでしたね。耐震構造のビルを建てていたら、いきなり一面の海になるような……バグったゲームみたいですが、現実なんですよね。

中国はImaginationごとPowerVRを買ってるので、ArmもしくはRISC-V用にPowerVRを売り出す可能性はあります(もう売ってる?)けど、PowerVRって性能的に今の時代のGPUに追いついているんでしょうか??

メモ: 技術系?の話はFacebookから転記しておくことにした。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年9月13日

FreeRTOSで遊ぼう その4 - FreeRTOSのパッチ投稿

目次: FreeRTOS

FreeRTOSにRISC-V QEMU virtpcのパッチをぶん投げてみました。やり方はGitHubでプルリクエストを送れば良いみたいです(説明へのリンク(FreeRTOS/CONTRIBUTING.md))。

FreeRTOSには既にQMEUのプロジェクトはある(SiFive HiFive1エミュレーション環境向けのEclipseプロジェクトがある)から要らないよ!?と言われることが目に浮かびますが、それならそれで良し。今後なにかの役に立つでしょう。

FreeRTOSはインデントやコード記法が非常に特徴的で、とても書きにくかったです。

- 関数名、変数名はハンガリアン記法

- 変数宣言だけなぜか字下げなし

- キャメルケース

- Tabを使う(タブ幅は4)

- カッコ前後にはスペースを入れる

- 中カッコは次の行

FreeRTOSの特徴的なインデントルールの例

void vFunc( int aaa )

{

int xBbb;

if( aaa )

{

/* do something */

xBbb = 0;

}

}

クセが強すぎる。何でこんな記法にしたのやら……??

メモ: 技術系?の話はFacebookから転記しておくことにした。色々と加筆。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年9月10日

MATLABのインストール

自動車業界(だけじゃないですが)で重宝されているMATLABを家で使えることになったので、インストールしてみました。

ダウンロードは Mathworksのサイトからできますが、たぶん会社や学校からもらえるアカウント、アクティベーション番号が必要です。MATLABは個人でも買えますがメチャクチャ値段が高く、私は買う気は起きません……。

MATLABはDebian 9, Debian 10には対応しています(System Requirements for MATLAB R2020a - MATLAB & Simulink)が、Debian Testingには対応していません。インストーラを起動した瞬間にクラッシュします。

Debian Testing: 通常版インストーラはクラッシュ

$ cd matlab_archive $ unzip matlab_R2020a_glnxa64.zip $ ./install terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error' what(): Unable to launch the MATLABWindow application Aborted

ありがたいことに、Linux向けのMATLABインストーラは通常版とlegacy版が同梱されています。

Debian Testing: legacy版のインストーラは動く

$ cd matlab_archive $ unzip matlab_R2020a_glnxa64.zip $ bin/glnxa64/install_unix_legacy

推奨された使い方ではないと思いますがlegacy版ならばインストーラが動きます。質問にはハイハイ答えておけば、そんなに問題ないはずです。

起動するとき

MATLABを起動するときに変なエラーが出ます。

g_ptr_array_copyが見つからない

$ matlab MATLAB is selecting SOFTWARE OPENGL rendering. matlab_install_dir/bin/glnxa64/jcef_helper: symbol lookup error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpango-1.0.so.0: undefined symbol: g_ptr_array_copy

このエラーはMATLABの動的ライブラリの構成がおかしいことが原因です。libglib-2.0.soをMATLAB内部に抱えているのですが、libpango-1.0.soはシステム側を使うため、バージョンの非互換が発生します。libpango-1.0.soも内部に抱えれば良いのに??何だか中途半端な作りですね。

システム側のlibglib-2.0.soを使う

$ ldd bin/glnxa64/jcef_helper | grep glib libglib-2.0.so.0 => matlab_install_dir/bin/glnxa64/../../cefclient/sys/os/glnxa64/libglib-2.0.so.0 (0x00007f43ac828000) ★MATLAB内部に抱えているライブラリをダイナミックリンクする $ cd matlab_install_dir/cefclient/sys/os/glnxa64 $ mv libglib-2.0.so _libglib-2.0.so $ mv libglib-2.0.so.0 _libglib-2.0.so.0 $ mv libglib-2.0.so.0.5600.1 _libglib-2.0.so.0.5600.1 $ ldd bin/glnxa64/jcef_helper | grep glib libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x00007f10b2e6d000) ★システム側のライブラリをダイナミックリンクする

MATLABの内部で抱えているlibglib-2.0.soを無視して、システム側のlibglib-2.0.soをダイナミックリンクすればエラーは出ません。これも推奨された使い方ではないと思いますが、とりあえず動いたのでめでたしめでたし。

コメント一覧

- すずきさん(2020/10/07 16:48)

追加情報。最新の Debian Testing では動かなくなってしまいました。

おとなしく Ubuntu か Debian Stable にインストールした方が、余計な苦労をしなくて良いと思います。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年9月6日

FreeRTOS - まとめリンク

目次: FreeRTOS

- FreeRTOSで遊ぼう その1 - FreeRTOS入門

- FreeRTOSで遊ぼう その2 - FreeRTOSをvirtに移植(ドライバ準備編)

- FreeRTOSで遊ぼう その3 - FreeRTOSをvirtに移植(ブート編)

- FreeRTOSで遊ぼう その4 - FreeRTOSのパッチ投稿

- FreeRTOSで遊ぼう その5 - FreeRTOSのパッチ投稿の経過

- FreeRTOSで遊ぼう その6 - FreeRTOSのパッチがマージされた

目次: 一覧の一覧

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年9月5日

FreeRTOSで遊ぼう その3 - FreeRTOSをvirtに移植(ブート編)

目次: FreeRTOS

前回UARTドライバとmain() 関数を実装しました。今回はmain() に至るまでのブート部分を実装します。ざっくり言うとアセンブラで書いたスタートコードと、リンカスクリプトが必要です。

メモリマップ

RISC-V QEMU virtマシンのメモリマップは下記のようになっています。使わないハードウェアは載せていません。

- 0x02000000: CLINT

- 0x10000000: 16550 UART

- 0x80000000: RAM

今回はRAMの一部をROMの代わりとして使います。0x80000000は本来RAMですがROMの代わりとして扱います。0x80080000以降をRAMとして扱います。本当はSPI Flash ROMを使ったほうが良いですが、手抜き実装です。リンカスクリプトは下記のようにしました。

リンカスクリプト

OUTPUT_ARCH( "riscv" )

ENTRY( _start )

MEMORY

{

rom (rxa) : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 512K

ram (wxa) : ORIGIN = 0x80080000, LENGTH = 512K

}

SECTIONS

{

.init :

{

_text = .;

KEEP (*(SORT_NONE(.init)))

} >rom AT>rom

.text :

{

*(.text.unlikely .text.unlikely.*)

*(.text.startup .text.startup.*)

*(.text .text.*)

*(.gnu.linkonce.t.*)

} >rom AT>rom

.fini :

{

KEEP (*(SORT_NONE(.fini)))

_etext = .;

} >rom AT>rom

.rodata.align :

{

. = ALIGN(4);

_rodata = .;

} >rom AT>rom

.rodata.start :

{

_rodata_lma = LOADADDR(.rodata.start);

} >rom AT>rom

.rodata :

{

*(.rdata)

*(.rodata .rodata.*)

*(.gnu.linkonce.r.*)

. = ALIGN(4);

_erodata = .;

} >rom AT>rom

.data.align :

{

. = ALIGN(4);

_data = .;

} >ram AT>rom

.data.start :

{

_data_lma = LOADADDR(.data.start);

} >ram AT>rom

.data :

{

*(.data .data.*)

*(.gnu.linkonce.d.*)

. = ALIGN(8);

PROVIDE( __global_pointer$ = . + 0x800 );

*(.sdata .sdata.*)

*(.sdata2 .sdata2.*)

*(.gnu.linkonce.s.*)

. = ALIGN(8);

*(.srodata.cst16)

*(.srodata.cst8)

*(.srodata.cst4)

*(.srodata.cst2)

*(.srodata .srodata.*)

. = ALIGN(4);

_edata = .;

} >ram AT>rom

.bss.align :

{

. = ALIGN(4);

_bss = .;

} >ram AT>rom

.bss.start :

{

_bss_lma = LOADADDR(.bss.start);

} >ram AT>rom

.bss :

{

*(.sbss*)

*(.gnu.linkonce.sb.*)

*(.bss .bss.*)

*(.gnu.linkonce.b.*)

*(COMMON)

. = ALIGN(4);

_ebss = .;

} >ram AT>rom

. = ALIGN(8);

_end = .;

.stack :

{

. = ALIGN(16);

_stack0_bottom = .;

. += __stack_size;

_stack0_top = .;

} >ram AT>ram

}

ビルドしたバイナリをnmやreadelfで見るときわかりやすくするために、あえて変なセクション(.*.align, .*.start)をいくつか作っています。このように見えます。

nmやreadelfで見たとき

$ riscv64-unknown-elf-nm -n a.out | less ★.bss.alignにALIGN(4) と書いたとき 80002ea8 R __clz_tab 80002fa8 A _data_lma 80002fa8 R _erodata ★.rodataの終わり(ROM領域を0x80000000としている) 80002fb8 A _bss_lma 80080000 D _data ★.dataの始まり(RAM領域を0x80080000としている) 80080000 D pullNextTime 80080008 D uxTimerIncrementsForOneTick 8008000c D xISRStackTop 80080010 B _bss ★.bssの始まり ★4bytes alignになっている(.dataの終わりと連続している) 80080010 D _edata ★.dataの終わり 80080010 b xQueue ... ★.data.alignにALIGN(2048) と書いたとき 80002ca8 R __clz_tab 80002da8 A _data_lma 80002da8 R _erodata ★.rodataの終わり(ROM領域を0x80000000としている) 80002db8 A _bss_lma 80080000 D _data ★.dataの始まり(RAM領域を0x80080000としている) 80080000 D pullNextTime 80080008 D uxTimerIncrementsForOneTick 8008000c D xISRStackTop 80080010 D _edata ★.dataの終わり 80080800 D __global_pointer$ 80080800 B _bss ★.bssの始まり ★2KB alignになっている(.dataの終わりと連続して「いない」) 80080800 b xQueue ... $ riscv64-unknown-elf-readelf -a a.out | less ★.bss.alignにALIGN(4) と書いたとき Section Headers: [Nr] Name Type Addr Off Size ES Flg Lk Inf Al [ 0] NULL 00000000 000000 000000 00 0 0 0 [ 1] .init PROGBITS 80000000 001000 00006c 00 AX 0 0 1 [ 2] .text PROGBITS 80000100 001100 002d2c 00 AX 0 0 256 [ 3] .rodata.align PROGBITS 80002e2c 004010 000000 00 WA 0 0 1 [ 4] .rodata PROGBITS 80002e2c 003e2c 00017c 00 A 0 0 4 [ 5] .data.align PROGBITS 80080000 004010 000000 00 WA 0 0 1 [ 6] .data PROGBITS 80080000 004000 000010 00 WA 0 0 4 [ 7] .bss.align NOBITS 80080010 000000 000000 00 WA 0 0 1 [ 8] .bss NOBITS 80080010 004010 0040c0 00 WA 0 0 16 ★4bytes alignになっている [ 9] .stack NOBITS 800840d0 0040d0 00012c 00 WA 0 0 1 ★.data.alignにALIGN(2048) と書いたとき ection Headers: [Nr] Name Type Addr Off Size ES Flg Lk Inf Al [ 0] NULL 00000000 000000 000000 00 0 0 0 [ 1] .init PROGBITS 80000000 001000 000068 00 AX 0 0 1 [ 2] .text PROGBITS 80000100 001100 002b2c 00 AX 0 0 256 [ 3] .rodata.align PROGBITS 80002c2c 004010 000000 00 WA 0 0 1 [ 4] .rodata PROGBITS 80002c2c 003c2c 00017c 00 A 0 0 4 [ 5] .data.align PROGBITS 80080000 004010 000000 00 WA 0 0 1 [ 6] .data PROGBITS 80080000 004000 000010 00 WA 0 0 4 [ 7] .bss.align NOBITS 80080010 004010 0007f0 00 WA 0 0 1 [ 8] .bss NOBITS 80080800 004800 0040c0 00 WA 0 0 16 ★2KB alignになっている [ 9] .stack NOBITS 800848c0 0048c0 00012c 00 WA 0 0 1

ALIGN(4) をALIGN(2048) など、大きめの値に変えたときの様子を載せました。変なセクション .*.alignがアドレスのアラインメントをしている様子が nmでもreadelfでもわかりやすいですよね?だめ?上記は .bssの例ですが、他のセクションでも同様です。

ブートコード

ブートコードはアセンブラで書く必要があります。

ブートコード

// freertos/FreeRTOS/Demo/RISC-V-Qemu-virt_GCC/start.S

#include "riscv-reg.h"

#if __riscv_xlen == 32

#define REGSIZE 4

#define LOAD lw

#define STOR sw

#elif __riscv_xlen == 64

#define REGSIZE 8

#define LOAD ld

#define STOR sd

#endif /* __riscv_xlen */

.section .init

.globl _start

.type _start,@function

_start:

.cfi_startproc

.cfi_undefined ra

.option push

.option norelax

la gp, __global_pointer$

.option pop

la sp, _stack0_top

# Load data section

la a0, _data_lma

la a1, _data

la a2, _edata

bgeu a1, a2, 2f

1:

LOAD t0, (a0)

STOR t0, (a1)

addi a0, a0, REGSIZE

addi a1, a1, REGSIZE

bltu a1, a2, 1b

2:

# Clear bss section

la a0, _bss

la a1, _ebss

bgeu a0, a1, 2f

1:

STOR zero, (a0)

addi a0, a0, REGSIZE

bltu a0, a1, 1b

2:

/* argc, argv, envp is 0 */

li a0, 0

li a1, 0

li a2, 0

j main

.cfi_endproc

実装は非常に単純です。.dataをROM領域からRAM領域にコピーし、.bssを0クリアしてmain() に飛ぶだけです。

以上の実装でビルドして(makeするだけ)、動かします。

動作確認

$ qemu-system-riscv32 -nographic -machine virt -net none -chardev stdio,id=con,mux=on -serial chardev:con -mon chardev=con,mode=readline -bios none -kernel a.out Hello FreeRTOS! Blink Blink Blink ...

動きましたね。良かった良かった。 改行が余計に入っちゃってるのが気になる場合はmain.cの "Blink\r\n" を "Blink\n" にすると治ります。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年9月4日

FreeRTOSで遊ぼう その2 - FreeRTOSをvirtに移植(ドライバ準備編)

目次: FreeRTOS

前回は既にあるデモアプリのビルドシステムを組み替えてRISC-V QEMU sifive_eマシン(SiFive HiFive1相当)上でFreeRTOSを動かしました。今回はRISC-V QEMU virtマシン上でFreeRTOSを動かします。

マシンの違いですが、まずUARTが違います。HiFive1はSiFive UART、virtは16550です。UARTを動かすための簡易的なドライバを書きます。

16550の出力だけするドライバ

// freertos/FreeRTOS/Demo/RISC-V-Qemu-virt_GCC/ns16550.c

#include <stdint.h>

#include "ns16550.h"

/* register definitions */

#define REG_RBR 0x00 /* Receiver buffer reg. */

#define REG_THR 0x00 /* Transmitter holding reg. */

#define REG_IER 0x01 /* Interrupt enable reg. */

#define REG_IIR 0x02 /* Interrupt ID reg. */

#define REG_FCR 0x02 /* FIFO control reg. */

#define REG_LCR 0x03 /* Line control reg. */

#define REG_MCR 0x04 /* Modem control reg. */

#define REG_LSR 0x05 /* Line status reg. */

#define REG_MSR 0x06 /* Modem status reg. */

#define REG_SCR 0x07 /* Scratch reg. */

#define REG_BRDL 0x00 /* Divisor latch (LSB) */

#define REG_BRDH 0x01 /* Divisor latch (MSB) */

/* Line status */

#define LSR_DR 0x01 /* Data ready */

#define LSR_OE 0x02 /* Overrun error */

#define LSR_PE 0x04 /* Parity error */

#define LSR_FE 0x08 /* Framing error */

#define LSR_BI 0x10 /* Break interrupt */

#define LSR_THRE 0x20 /* Transmitter holding register empty */

#define LSR_TEMT 0x40 /* Transmitter empty */

#define LSR_EIRF 0x80 /* Error in RCVR FIFO */

uint8_t readb( uintptr_t addr )

{

return *((uint8_t *) addr );

}

void writeb( uint8_t b, uintptr_t addr )

{

*((uint8_t *) addr ) = b;

}

void ns16550_out( struct device *dev, unsigned char c )

{

uintptr_t addr = dev->addr;

while ( (readb( addr + REG_LSR ) & LSR_THRE) == 0 ) {

/* busy wait */

}

writeb( c, addr + REG_THR );

}

このドライバは初期化も設定も何もせず、いきなり出力だけ行う手抜き実装です。QEMUでは動きますが、おそらく実機では動かないでしょう。

mainを書き換える

元のコードはmain.cにSiFive UART用のシリアルの出力コードが入っているので、これを削ります。またmain.cとmain_blinky.c, main_full.cに別れていますが、あまり複雑なデモは要りません。main_full.cの方は削って、main.cに統合します。

main.c(一部)

// freertos/FreeRTOS/Demo/RISC-V-Qemu-virt_GCC/main.c

static void prvQueueSendTask( void *pvParameters )

{

TickType_t xNextWakeTime;

const unsigned long ulValueToSend = 100UL;

BaseType_t xReturned;

/* Remove compiler warning about unused parameter. */

( void ) pvParameters;

/* Initialise xNextWakeTime - this only needs to be done once. */

xNextWakeTime = xTaskGetTickCount();

for( ;; )

{

/* Place this task in the blocked state until it is time to run again. */

vTaskDelayUntil( &xNextWakeTime, mainQUEUE_SEND_FREQUENCY_MS );

/* Send to the queue - causing the queue receive task to unblock and

toggle the LED. 0 is used as the block time so the sending operation

will not block - it shouldn't need to block as the queue should always

be empty at this point in the code. */

xReturned = xQueueSend( xQueue, &ulValueToSend, 0U );

configASSERT( xReturned == pdPASS );

}

}

/*-----------------------------------------------------------*/

static void prvQueueReceiveTask( void *pvParameters )

{

unsigned long ulReceivedValue;

const unsigned long ulExpectedValue = 100UL;

const char * const pcPassMessage = "Blink\r\n";

const char * const pcFailMessage = "Unexpected value received\r\n";

/* Remove compiler warning about unused parameter. */

( void ) pvParameters;

for( ;; )

{

/* Wait until something arrives in the queue - this task will block

indefinitely provided INCLUDE_vTaskSuspend is set to 1 in

FreeRTOSConfig.h. */

xQueueReceive( xQueue, &ulReceivedValue, portMAX_DELAY );

/* To get here something must have been received from the queue, but

is it the expected value? If it is, toggle the LED. */

if( ulReceivedValue == ulExpectedValue )

{

puts( pcPassMessage );

ulReceivedValue = 0U;

}

else

{

puts( pcFailMessage );

}

}

}

/*-----------------------------------------------------------*/

int main( void )

{

puts( "Hello FreeRTOS!" );

/* Create the queue. */

xQueue = xQueueCreate( mainQUEUE_LENGTH, sizeof( uint32_t ) );

if( xQueue != NULL )

{

/* Start the two tasks as described in the comments at the top of this

file. */

xTaskCreate( prvQueueReceiveTask, "Rx", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2U, NULL,

mainQUEUE_RECEIVE_TASK_PRIORITY, NULL );

xTaskCreate( prvQueueSendTask, "TX", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2U, NULL,

mainQUEUE_SEND_TASK_PRIORITY, NULL );

}

vTaskStartScheduler();

return 0;

}

// freertos/FreeRTOS/Demo/RISC-V-Qemu-virt_GCC/riscv-virt.c

int puts( const char *s )

{

struct device dev;

size_t i;

dev.addr = NS16550_ADDR;

for (i = 0; i < strlen(s); i++)

{

ns16550_out( &dev, s[i] );

}

ns16550_out( &dev, '\n' );

return 0;

}

別にPOSIX信者というわけでもないんですが、ついでにputs() もどきを実装しておきました。

続きはまた今度。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2020 | > | ||||

| << | < | 09 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |

最近のコメント5件

最近の記事20件

-

25年12月26日

25年12月26日

すずき (12/30 14:01)

「[Linuxのjournal操作メモ] 目次: Linux最近のLinuxディストリビューションはsystemdを採用している...」 -

23年4月10日

23年4月10日

すずき (12/29 23:24)

「[Linux - まとめリンク] 目次: Linuxカーネル、ドライバ関連。Linux kernel 2.4 for ARMが...」 -

25年12月22日

25年12月22日

すずき (12/28 23:39)

「[ゲームを買ったら遊びましょう3] 目次: ゲーム前回の振り返り(2024年10月20日の日記参照)から1年経ちました。所持し...」 -

21年12月28日

21年12月28日

すずき (12/25 00:40)

「[ゲーム - まとめリンク] 目次: ゲームNintendo DSを買ったパネルでポンDS最近の朝はパネポンDS聖剣伝説DSチ...」 -

08年3月25日

08年3月25日

すずき (12/24 22:16)

「[シムシティDS2クリア] 目次: ゲームシムシティDS2のチャレンジモード「現代 温暖化」編をクリアして、スタッフロールを拝...」 -

25年12月10日

25年12月10日

すずき (12/24 01:02)

「[LinuxからBIOS/UEFIの設定を取得する] 目次: Linux設定によって何か動作を変えたい、PC再起動するのが嫌な...」 -

25年12月16日

25年12月16日

すずき (12/24 00:47)

「[initramfsの更新方法] 目次: Linuxいつも忘れてググっている気がするのでメモしておきます。Linuxカーネルを...」 -

16年3月2日

16年3月2日

すずき (12/24 00:37)

「[Device Treeの謎] 目次: LinuxDevice Treeを使ってARM Linuxを起動したとき、どうやってコ...」 -

25年12月19日

25年12月19日

すずき (12/21 00:11)

「[preadとlseek + readは何が違う?] 目次: Linux前回(2025年12月18日の日記参照)はpreadと...」 -

25年12月8日

25年12月8日

すずき (12/20 21:48)

「[LXPanelのボタン入れ替えが使えないときの直し方] 目次: LinuxLXDEにはLXPanelといってタスクバーやスタ...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずき (12/20 19:11)

「[preadとlseek + readは違います] 目次: Linux知っている人には「なんだそんなことか」で終わりな話なんで...」 -

25年12月11日

25年12月11日

すずき (12/19 23:59)

「[Ubuntuのカーネルパニック画面] 目次: LinuxUbuntu 24.04 LTSで起動中にカーネルパニックを起こすと...」 -

22年4月13日

22年4月13日

すずき (12/19 10:49)

「[C言語とlibc - まとめリンク] 目次: C言語とlibcC言語について。C++言語もたまに。プログラムの落とし穴、演算...」 -

16年1月25日

16年1月25日

すずき (12/19 10:48)

「[紆余曲折だったC++11のoverrideとfinal] 目次: C言語とlibc最近cpprefjp(リンクはこちら)のコ...」 -

16年1月8日

16年1月8日

すずき (12/19 10:48)

「[C, C++の可変引数マクロでのつまづきとGNU拡張構文] 目次: C言語とlibcC99, C++11の可変引数マクロでは...」 -

13年8月11日

13年8月11日

すずき (12/19 10:47)

「[C++とPythonのクラスと動的型付け] 目次: C言語とlibc初めて触れたオブジェクト指向言語がC++で、その次がJa...」 -

23年9月11日

23年9月11日

すずき (12/19 10:42)

「[Windows - まとめリンク] 目次: WindowsWindows XPのブリッジ機能colinuxとWindowsの...」 -

08年9月10日

08年9月10日

すずき (12/19 10:42)

「[Windows PCの容量が足りません] 目次: Windows最近Windowsの入っているパーティション(Cドライブ)の...」 -

08年9月11日

08年9月11日

すずき (12/19 10:41)

「[Windows XPを再インストール] 目次: WindowsCドライブを35GBに切り直してWindows XPを再インス...」 -

22年8月16日

22年8月16日

すずき (12/19 10:39)

「[このWindows PCはN年経過しています] 目次: Windowsゲーム用PCにWindows 10をインストールしまし...」

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日: