2020年10月31日

FreeRTOSで遊ぼう その5 - FreeRTOSのパッチ投稿の経過

目次: FreeRTOS

FreeRTOSへ送ったPull Requestにレビューコメントが来ました。確かPull Requestは9/14に送ったので1か月半くらい経ってます。FreeRTOSはのんびり屋さんですね。

あまりにも昔なので、送ったことを忘れかけていましたが、せっかくレビューしていただきましたし、内容を思い出しつつ、指摘事項を全て修正して再送しました。

ただ残念ながらFreeRTOSはSMPに対応していないのがわかったときから、あんまり興味がなくなっちゃったんですよね……。

世の中にはSMP対応の派生コード(Xtensa用 by Cadence, Tensilica)、SMPではないマルチコア対応の派生コード(Kendryte用 by Canaan Inc.)もありますが、本家がマルチコア化に全く手を出していないところを見ると、FreeRTOSは質素が売りなんでしょうね。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年10月26日

ROCKPro64のI2Sクロックとピン制御

目次: ARM

ROCKPro64でI2S0を無効にすると、なぜか無関係なはずのアナログオーディオ(I2S1)が鳴らなくなる、謎の挙動を示します。原因を調べてみると搭載SoCであるRockchip RK3399の不思議な設計が原因でした。

I2Sは大まかにいうと4種類の信号を使います。

- MCLK

- マスタークロック。DACなどを駆動させるためのクロックです。LRCKの2のべき乗倍を要求されることが多いです。典型的な倍率は128, 256, 384, 512など。

- SCLK

- システムクロック。I2Sデータの1ビットを表すクロックで、LRCKの64倍です。

- LRCK

- LRクロック。I2Sデータフレームのビットが、LチャネルまたはRチャネルのどちらに属するかを示すクロックです。クロック周波数=サンプリング周波数です。

- DATA

- データ。I2S, Left Justify, Right Justifyなどエンコーディングの方法は何通りかあります。

SoC(RK3399)の仕様

RK3399の仕様をみるとMCLKの出力(RK3399のピン名だとI2S_CLK)をI2S0とI2S1で共用しています。普通、MCLKはI2Sに流す信号によって周波数が変わりますから、共用はしません。できる場合もありますが限定的です。

I2Sのハードとしては性能は等価に見えます。ただしSoCのピン設定の仕様を見る限りでは、I2S0は8ch出力まで可能、I2S1は2ch出力のみ可能です。

ボード(ROCKPro64)の仕様

I2S0はRaspberryPi互換ピンヘッダに出力されていますが、MCLKは出力されていない不思議な構成です。MCLKがなくても動くDACはあるのでしょうか……?

I2S1はEverest ES8316というDACに接続され、アナログオーディオIn/Outを実現しています。I2S_CLKはI2S1用、つまりES8316のMCLKに接続されています。

ROCKPro64の仕様としては、I2S0は遊ばせていて、I2S1はアナログオーディオ用に接続している、と考えれば、特に違和感はない構成です。

OS(linux-next)の仕様

Device Treeを見ると、I2S_CLKはI2S0の有効、無効の設定に連動して、出力ピンが制御されるように実装されています。

しかし先ほども言った通りROCKPro64の場合は、I2S_CLKはI2S1のために使われているので、この設定はボードの配線と合っていません。

直し方としては、I2S_CLKをI2S0に連動させる設定(既に存在する)に加えて、I2S_CLKをI2S1に連動させる設定を加えて、ボード側でピン設定を選ぶようにすると直せそうです。Device Tree内のピン設定がやたら増えるのは難点ですが、RK3399の仕様に由来するので仕方ないですね。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年10月25日

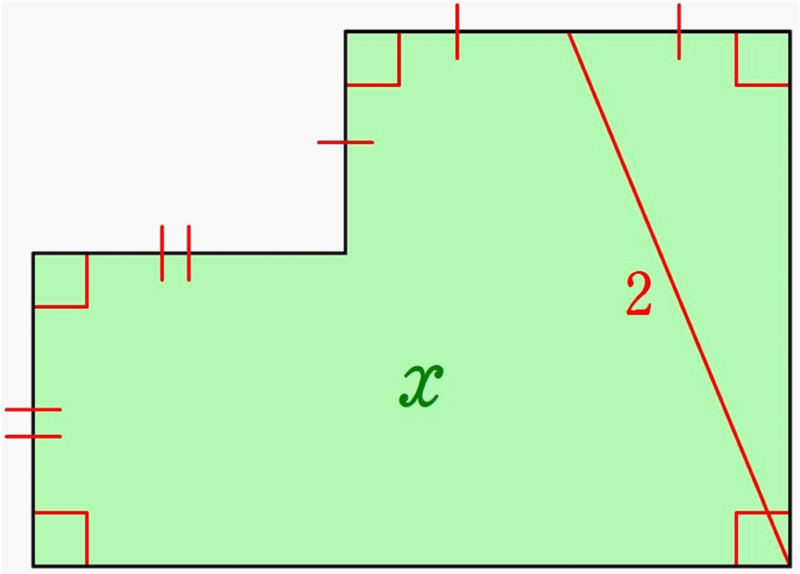

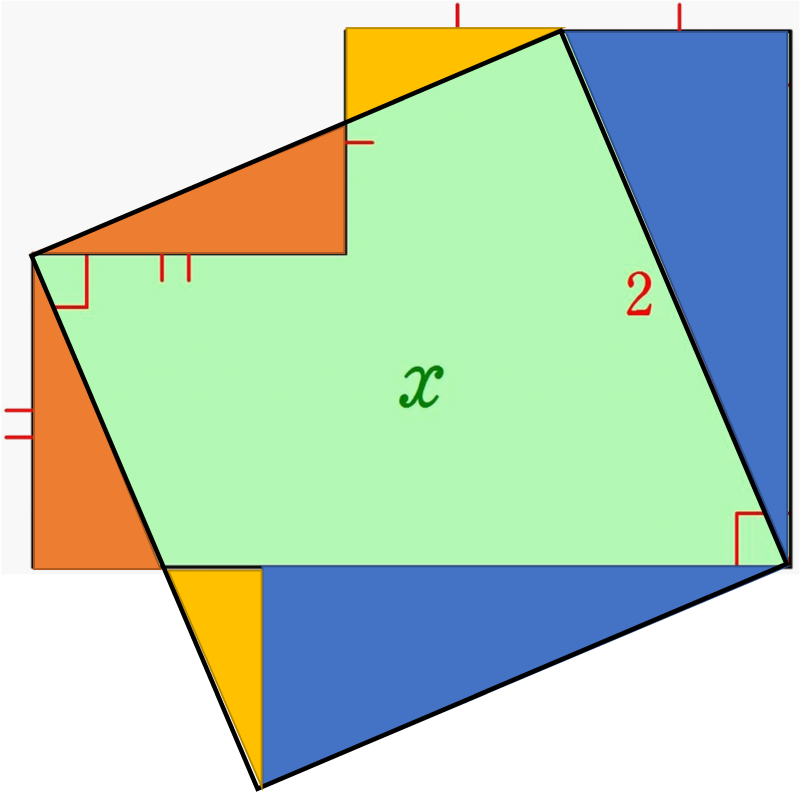

算数の問題

Twitterでこんな問題(リンク)を見かけたので、やってみました。緑色の図形の面積を求めよ、という問題です。

算数で解く=方程式やルートを使わない、という意味だと理解し、図形の合同性だけで解いてみます。

こんな感じで答えは4です。小学生にも解ける問題といえばそうなんでしょうけど、自分が小学生だったころに解けただろうか、と考えるとどうだろうね?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年10月23日

ARM - まとめリンク

目次: ARM

ROCK64ブート周りの話のまとめ。

- ROCK64購入

- ROCK64とU-Bootのdistro boot

- ROCK64のU-Bootスクリプトを読む

- ROCK64のカーネルだけ元に戻したい

- Welcome back ROCK64

- ROCK64とTinker BoardのU-Boot設定メモ

- ROCK64をRaspberry Pi 3のケースに無理やり格納

ROCK64オーディオ周りの話のまとめ。

- ROCK64のアナログオーディオ - その1 - I2Sとクロックレジスタ

- ROCK64のアナログオーディオ - その2 - I2SのDMA問題

- ROCK64のアナログオーディオ - その3 - I2S2を認識しない問題解決(DMAチャネル数の問題だった)

- ROCK64のアナログオーディオ - その4 - I2S1が動かない問題解決(クロックゲート定義のバグを直した)

- ROCK64のアナログオーディオ - その5 - アナログオーディオが動かない問題解決(ACODECドライバがなかったから移植)

- ROCK64のアナログオーディオ - 手ごわい44.1kHz系

- ROCK64のアナログオーディオ - RK3328のACODEC

- ROCK64のアナログオーディオ - その6 - 44.1kHzのPCMを再生できない問題解決(GPLLクロック定義のバグを直した)

- ROCK64のアナログオーディオ - その7 - 32kHz → 44.1kHzの順でPCMを再生できない問題解決(fractional dividerの実装を変えた)

- デグレ確認のためASUS Tinker Board購入

- Tinker Boardでは不具合再現せず

- ROCK64でHDMIオーディオを使う

- ROCK64のUSBをデグレさせた

- ROCK64の音がlinux-nextで鳴らなくなった

ROCKPro64シリアル文字化けの話のまとめ。

- ROCKPro64のシリアル文字化け - オシロスコープで解析

- ROCKPro64のシリアル文字化け - 回路図を見る

- ROCKPro64のシリアル文字化け - パッチ投稿

- ROCKPro64のシリアル文字化け - LKMLでの議論

- ROCKPro64のシリアル文字化け - 結論

- ROCKPro64のシリアル文字化け - U-Bootとの比較

- ROCKPro64のシリアル文字化け - 真因発見か?

ROCKPro64オーディオの話のまとめ。

- ROCKPro64のHDMI Audioを有効にする

- ROCKPro64とアナログオーディオ - その1 - linux-nextのドライバ

- ROCKPro64とアナログオーディオ - その2 - Headphone Mixerボリュームのバグ

- ROCKPro64とアナログオーディオ - その3 - DACボリュームの仕様?

- ROCKPro64とオーディオDAC - その1 - I2Cスレーブアドレスの謎

- ROCKPro64とオーディオDAC - その2 - V2.0ボードとV2.1ボード

- ROCKPro64とオーディオDAC - その3 - Linuxのパッチ

- ROCKPro64対ONKYOでSin波の美しさ勝負

- ROCKPro64と音声ビットストリームパススルー出力

- ROCKPro64とSPDIF/HDMIビットストリームパススルー

- ROCKPro64のHDMIから音を出すKconfig設定

- ROCKPro64のI2Sクロックとピン制御

ROCKPro64のその他の話のまとめ。

ROCK 3C/ROCK 5Bの話。

ARM関連の話。

目次: 一覧の一覧

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年10月21日

テスラはバッテリーも作ります

【速報】テスラ「バッテリー・デー」のポイントを解説 - EVsmartブログ を読んで。

約1か月前のニュースですが「電池は自分で作るんで!さよなら!!」と鮮やかにポイ捨てされたパナソニックさん。

一緒に5000億の工場(ギガファクトリー1)を作り始めた(※1)かと思いきや、投資回収どころか、工場完成してないのに縁切り宣言を始める辺り、テスラは気が短すぎます。この決断スピードには、パナソニックはとても付いていけないでしょう。

今だから思いますが、ギガファクトリー1はうまく(?)できていて、セル:パナソニック、アセンブリ:テスラの分担となっていますので、テスラは離脱してもほぼ損害がありません。テスラは最初からバッテリー自社生産を狙っていたのでは?とすら感じます。

いずれにせよ困るのはパナソニックで、テスラに離脱されると、大量の2170セル生産能力が余ります(※2)。18650に転換してもテスラ並みの需要を持つ顧客はいるでしょうか?

(※1)ギガファクトリー1は合弁で建てているので、パナソニックとテスラの負担割合はわかりません。さすがにゼロってことはないでしょう。

(※2)ギガファクトリー1は、テスラ専用の2170(直径21mm x高さ70mm)という微妙にでかいバッテリーセルを作っており、標準的な18650(18mm x 65.0mm)セル使う機器には使いまわし効かないように見えます。

三洋に続くパナソニック爆死案件なのか?

5年位前にギガファクトリー1のニュースを見たときは「テスラと組むなんて、パナソニックも変わったなあ〜」なんて感動しました。パナソニックの社運を賭けた投資、なんてニュースも目にしたものです。

ぼーっとしているとテスラに置いて行かれ、数年後にはギガファクトリー1が、パナソニックの大型失敗案件、砺波CCD(1000億)、尼崎プラズマ(4000億?)、三洋合併(6000億円?)にランクインしてしまいそうです。

完全にテスラに寄りかかって、何も考えてないパナソニックが悪い、ダシにされて当然だろ?っていわれたら、何も言い返せないですが、さすがに合弁作ってハイさようならは、ご無体すぎて可哀想ですね……。

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。加筆修正。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2020年10月18日

Zephyr OSで遊ぼう その27 - SMP対応、デグレードの修正

目次: Zephyr

前回はリグレッションテストの実行環境を整備しました。今回はリグレッションテストで見つけたバグを修正します。

バグその1、割り込みハンドラ判定関数

テストtests/kernel/smp/kernel.multiprocessing.smpが失敗しています。

リグレッションテストのエラー、arch_is_in_isr()

ASSERTION FAIL [!arch_is_in_isr()] @ ZEPHYR_BASE/kernel/sched.c:1209

テスト対象のarch_is_in_isr() の実装を見ると、シングルコアを前提とした実装になっています。

割り込みハンドラ判定関数の修正

// zephyr/arch/riscv/include/kernel_arch_func.h

static inline bool arch_is_in_isr(void)

{

return _kernel.cpus[0].nested != 0U; //★シングルコア前提になっている★

}

// (修正後)

static inline bool arch_is_in_isr(void)

{

return arch_curr_cpu()->nested != 0U;

}

直し方はarch_curr_cpu() に置き換えるだけで良さそうです。

バグその2、IPIのテスト用コンフィグへの対応

他のテストではsched_ipi_has_calledが0のままらしく、怒られています。

リグレッションテストのエラー、sched_ipi_has_called

Assertion failed at ZEPHYR_BASE/tests/kernel/smp/src/main.c:602: test_smp_ipi: (sched_ipi_has_called != 0 is false)

テスト対象のsched_ipi_has_calledをカウントアップする処理は下記のとおりです。

sched_ipi_has_calledの実装箇所

// zephyr/kernel/sched.c

#ifdef CONFIG_SMP

void z_sched_ipi(void)

{

/* NOTE: When adding code to this, make sure this is called

* at appropriate location when !CONFIG_SCHED_IPI_SUPPORTED.

*/

#ifdef CONFIG_TRACE_SCHED_IPI

z_trace_sched_ipi();

#endif

}

// zephyr/tests/kernel/smp/src/main.c

#ifdef CONFIG_TRACE_SCHED_IPI

/* global variable for testing send IPI */

static volatile int sched_ipi_has_called;

void z_trace_sched_ipi(void)

{

sched_ipi_has_called++;

}

コンフィグCONFIG_TRACE_SCHED_IPIが有効になっているときは、カーネルがz_trace_sched_ipi() を呼び出します。テストではCONFIG_TRACE_SCHED_IPIを有効にするとともに、この関数を定義して、カーネルから正常にコールバックされるかどうかを見ているようです。

以前(2020年10月16日の日記参照)、IPIのハンドラを実装した際にコメントアウトしてくれ、と言っていた部分がありました。あの部分が役に立ちます。

IPIハンドラからz_sched_ipi() を呼ぶ

// zephyr/drivers/timer/riscv_machine_timer.c

#ifdef CONFIG_SMP

void z_riscv_sched_ipi(void);

static void soft_isr(const void *arg)

{

volatile uint32_t *r = (uint32_t *)RISCV_MSIP;

ARG_UNUSED(arg);

*r = 0;

z_riscv_sched_ipi(); //★この行を足す★

}

#endif

// zephyr/arch/riscv/core/cpu_smp.c

#ifdef CONFIG_SMP

void z_riscv_sched_ipi(void)

{

z_sched_ipi();

}

#endif

本当は直接z_sched_ipi() を呼べば良いんですが、drivers以下のソースコードからはz_sched_ipi() を呼ばない方が良さそう(関数プロトタイプが見えない)だったので、arch/riscvを経由させる変な実装になっています。どう実装するのが正しいんでしょうねえ?

これでSMP系のテストを通過しました。良かった良かった。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2020 | > | ||||

| << | < | 10 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最近のコメント5件

最近の記事20件

-

25年12月26日

25年12月26日

すずき (12/30 14:01)

「[Linuxのjournal操作メモ] 目次: Linux最近のLinuxディストリビューションはsystemdを採用している...」 -

23年4月10日

23年4月10日

すずき (12/29 23:24)

「[Linux - まとめリンク] 目次: Linuxカーネル、ドライバ関連。Linux kernel 2.4 for ARMが...」 -

25年12月22日

25年12月22日

すずき (12/28 23:39)

「[ゲームを買ったら遊びましょう3] 目次: ゲーム前回の振り返り(2024年10月20日の日記参照)から1年経ちました。所持し...」 -

21年12月28日

21年12月28日

すずき (12/25 00:40)

「[ゲーム - まとめリンク] 目次: ゲームNintendo DSを買ったパネルでポンDS最近の朝はパネポンDS聖剣伝説DSチ...」 -

08年3月25日

08年3月25日

すずき (12/24 22:16)

「[シムシティDS2クリア] 目次: ゲームシムシティDS2のチャレンジモード「現代 温暖化」編をクリアして、スタッフロールを拝...」 -

25年12月10日

25年12月10日

すずき (12/24 01:02)

「[LinuxからBIOS/UEFIの設定を取得する] 目次: Linux設定によって何か動作を変えたい、PC再起動するのが嫌な...」 -

25年12月16日

25年12月16日

すずき (12/24 00:47)

「[initramfsの更新方法] 目次: Linuxいつも忘れてググっている気がするのでメモしておきます。Linuxカーネルを...」 -

16年3月2日

16年3月2日

すずき (12/24 00:37)

「[Device Treeの謎] 目次: LinuxDevice Treeを使ってARM Linuxを起動したとき、どうやってコ...」 -

25年12月19日

25年12月19日

すずき (12/21 00:11)

「[preadとlseek + readは何が違う?] 目次: Linux前回(2025年12月18日の日記参照)はpreadと...」 -

25年12月8日

25年12月8日

すずき (12/20 21:48)

「[LXPanelのボタン入れ替えが使えないときの直し方] 目次: LinuxLXDEにはLXPanelといってタスクバーやスタ...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずき (12/20 19:11)

「[preadとlseek + readは違います] 目次: Linux知っている人には「なんだそんなことか」で終わりな話なんで...」 -

25年12月11日

25年12月11日

すずき (12/19 23:59)

「[Ubuntuのカーネルパニック画面] 目次: LinuxUbuntu 24.04 LTSで起動中にカーネルパニックを起こすと...」 -

22年4月13日

22年4月13日

すずき (12/19 10:49)

「[C言語とlibc - まとめリンク] 目次: C言語とlibcC言語について。C++言語もたまに。プログラムの落とし穴、演算...」 -

16年1月25日

16年1月25日

すずき (12/19 10:48)

「[紆余曲折だったC++11のoverrideとfinal] 目次: C言語とlibc最近cpprefjp(リンクはこちら)のコ...」 -

16年1月8日

16年1月8日

すずき (12/19 10:48)

「[C, C++の可変引数マクロでのつまづきとGNU拡張構文] 目次: C言語とlibcC99, C++11の可変引数マクロでは...」 -

13年8月11日

13年8月11日

すずき (12/19 10:47)

「[C++とPythonのクラスと動的型付け] 目次: C言語とlibc初めて触れたオブジェクト指向言語がC++で、その次がJa...」 -

23年9月11日

23年9月11日

すずき (12/19 10:42)

「[Windows - まとめリンク] 目次: WindowsWindows XPのブリッジ機能colinuxとWindowsの...」 -

08年9月10日

08年9月10日

すずき (12/19 10:42)

「[Windows PCの容量が足りません] 目次: Windows最近Windowsの入っているパーティション(Cドライブ)の...」 -

08年9月11日

08年9月11日

すずき (12/19 10:41)

「[Windows XPを再インストール] 目次: WindowsCドライブを35GBに切り直してWindows XPを再インス...」 -

22年8月16日

22年8月16日

すずき (12/19 10:39)

「[このWindows PCはN年経過しています] 目次: Windowsゲーム用PCにWindows 10をインストールしまし...」

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日: