2021年6月6日

Zephyr on HiFive Unleashed

目次: Zephyr

JTAGが繋がった(2021年6月5日の日記参照)記念にZephyrをHiFive Unleashedで動かしてみました。使うハードウェアはUARTだけ、コードもJTAGでITMにロードして動作させるだけなら楽勝だろと思いきや、全然UARTから文字が出力されず1日掛かってしまいました。

Zephyr on HiFive UnleashedのUARTログ

*** Booting Zephyr OS build zephyr-v2.6.0-39-g2bf63134e8f0 *** thread_a: Hello World from cpu 0 on hifive_unleashed! thread_b: Hello World from cpu 0 on hifive_unleashed! thread_a: Hello World from cpu 0 on hifive_unleashed! thread_b: Hello World from cpu 0 on hifive_unleashed! thread_a: Hello World from cpu 0 on hifive_unleashed! thread_b: Hello World from cpu 0 on hifive_unleashed!

原因はコアのPLL設定が間違っていて、コアクロックから分周して作るUARTのボーレートもおかしな周波数になっていたからです。

FU540のリセット直後は外部クロック源(33.33MHz)をそのまま使って動きます。起動後PLLを1GHz(33.33 / 1 * 120 / 4 = 999.9MHz)に設定し、コアクロックをPLL側に切り替えなければなりません。

PLLの設定はFSBLという2段目のブートローダーが行うので、通常はOSが気にする必要はありません。しかしRTOSは大抵ブートローダーを経由しませんから、ブートローダーに隠れた設定も拾ってきて実装しないと動かないことがあります。

ブートローダーがあって当たり前のリッチ系SoCでRTOSを動かそうとすると、大抵この「暗黙のうちに設定されている何か」が抜け落ちて動かなかったりおかしくなったり、何かと面倒が起きます。

幸いなことにSiFiveのブートローダーはコードが公開されており、完全ブラックボックスのSoCと比べれば、難易度は低い部類です。ありがたいですね。

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。加筆。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月5日

今更HiFive UnleashedのJTAGに気づいた

目次: RISC-V

昔買ったHiFive Unleashedというボード、JTAGはちょっと特殊なコネクタが必要だと思っていて接続を諦めていました。ところが今日、ファンを掃除したあと動作確認をした際に、USB Serialと一緒にUSB JTAGも用意されていることに気づきました。

HiFive Unleashedはディスコンでもう手に入りませんし、後継機種のHiFive Unmatchedも買った今となっては、かなり今更感ありますが……。

ちょっと試したところ、簡単にOpenOCDが繋がりSMPモードにすると5コア(rv64imacなE51とrv64gcなU54 x 4)が見えました。

HiFive Unleashed用のOpenOCDコンフィグ

adapter speed 10000

adapter driver ftdi

ftdi_device_desc "Dual RS232-HS"

ftdi_vid_pid 0x0403 0x6010

ftdi_layout_init 0x0008 0x001b

ftdi_layout_signal nSRST -oe 0x0020 -data 0x0020

set _CHIPNAME riscv

jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 5 -expected-id 0x20000913

set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu

target create $_TARGETNAME.0 riscv -chain-position $_TARGETNAME -rtos hwthread

target create $_TARGETNAME.1 riscv -chain-position $_TARGETNAME -coreid 1

target create $_TARGETNAME.2 riscv -chain-position $_TARGETNAME -coreid 2

target create $_TARGETNAME.3 riscv -chain-position $_TARGETNAME -coreid 3

target create $_TARGETNAME.4 riscv -chain-position $_TARGETNAME -coreid 4

target smp $_TARGETNAME.0 $_TARGETNAME.1 $_TARGETNAME.2 $_TARGETNAME.3 $_TARGETNAME.4

init

halt

SiFiveのSoCはFU540も後継のFU740も命令セットの違うコアを混載するのが好きですね。混載は良いとしてせめて同じ命令セットにしてほしかったです。単純なSMPしか持ってないOSだと制御できないじゃん……。

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。加筆。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月4日

OpenCLのOSS実装poclを調べる その4 - デバイスのパラメータを渡す環境変数

目次: OpenCL

引き続き、独自アクセラレータのテンプレート実装pocl/lib/CL/devices/accelの細かな問題を調べます。デバイス数の取得の問題を回避すると、次はデバイスのパラメータを渡す問題に遭遇します。

デバイスのパラメータを渡す環境変数名を決める処理

// pocl/lib/CL/devices/accel/accel.cc

void pocl_accel_init_device_ops(struct pocl_device_ops *ops) {

ops->device_name = "accel"; //★★デバイス名はaccel

ops->init = pocl_accel_init;

...

// pocl/lib/CL/devices/devices.c

cl_int

pocl_init_devices ()

{

...

dev_index = 0;

/* Init infos for each probed devices */

for (i = 0; i < POCL_NUM_DEVICE_TYPES; ++i)

{

if (pocl_devices_init_ops[i] == NULL)

continue;

str_toupper (dev_name, pocl_device_ops[i].device_name); //★★dev_nameはデバイス名を大文字に変換したACCELになる

assert(pocl_device_ops[i].init);

for (j = 0; j < device_count[i]; ++j)

{

...

/* Check if there are device-specific parameters set in the

POCL_DEVICEn_PARAMETERS env. */

POCL_GOTO_ERROR_ON (

(snprintf (env_name, 1024, "POCL_%s%d_PARAMETERS", dev_name, j) //★★環境変数名を生成する箇所

< 0),

CL_OUT_OF_HOST_MEMORY, "Unable to generate the env string.");

errcode = pocl_devices[dev_index].ops->init (

j, &pocl_devices[dev_index], getenv (env_name));

...

実装ではpocl_accel_init() にて環境変数の値をパースしてデバイスのパラメータを取得します。環境変数名はデバイス番号によって変化しますが、0番目のデバイスであればPOCL_ACCEL0_PARAMETERSという名前になります。環境変数名は上記にあるとおりpocl_init_devices() で決めています。

困ったことに環境変数が見つからないとabort() してしまうので、環境変数には最低でも何か1つ数値を渡す必要があります。なお1つ目の値はレジスタ領域のベースアドレスだと解釈されるようです。

他の実装(pthreadとcuda)は環境変数を使わないので、同様の問題は存在しません。最終的にはaccelも環境変数に頼らない実装に変えていく必要がありますが、今はそのままにしておきます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月3日

OpenCLのOSS実装poclを調べる その3 - デバイス数の取得処理

目次: OpenCL

独自アクセラレータのテンプレート実装pocl/lib/CL/devices/accelはデバイスタイプがCUSTOMになっているのが最大の難関ですが、その他にも色々問題があります。

最初に遭遇する問題はデバイス数を取得する処理のエラー処理が間違っていることです。現状のコードだとちょっと特殊な環境変数を渡さないと動きません。

poclテンプレート実装accelのデバイス数取得処理

// pocl/lib/CL/devices/devices.c

static unsigned device_count[POCL_NUM_DEVICE_TYPES];

...

cl_int

pocl_init_devices ()

{

...

/* Init operations */

for (i = 0; i < POCL_NUM_DEVICE_TYPES; ++i)

{

...

/* Probe and add the result to the number of probed devices */

assert(pocl_device_ops[i].probe);

device_count[i] = pocl_device_ops[i].probe(&pocl_device_ops[i]); //★デバイス数を取得する★

pocl_num_devices += device_count[i];

}

...

dev_index = 0;

/* Init infos for each probed devices */

for (i = 0; i < POCL_NUM_DEVICE_TYPES; ++i)

{

if (pocl_devices_init_ops[i] == NULL)

continue;

str_toupper (dev_name, pocl_device_ops[i].device_name);

assert(pocl_device_ops[i].init);

for (j = 0; j < device_count[i]; ++j) //★デバイス数42億と誤解したまま処理しようとしてクラッシュする★

{

// pocl/lib/CL/devices/accel/accel.cc

unsigned int pocl_accel_probe(struct pocl_device_ops *ops) {

//★POCL_DEVICESという環境変数が見つからないとき、-1というエラー値を返す★

//★本来エラー値である -1だが、デバイス数として解釈され42億になってしまう★

int env_count = pocl_device_get_env_count(ops->device_name);

return env_count;

}

// pocl/lib/CL/devices/devices.c

/**

* Get the number of specified devices from environment

*/

int pocl_device_get_env_count(const char *dev_type)

{

const char *dev_env = getenv(POCL_DEVICES_ENV);

char *ptr, *saveptr = NULL, *tofree, *token;

unsigned int dev_count = 0;

if (dev_env == NULL)

{

return -1; //★ここにくる★

}

ptr = tofree = strdup(dev_env);

while ((token = strtok_r (ptr, " ", &saveptr)) != NULL)

{

if(strcmp(token, dev_type) == 0)

dev_count++;

ptr = NULL;

}

POCL_MEM_FREE(tofree);

return dev_count;

}

このような実装になっておりaccelのデバイス数が42億(!)と解釈されてしまい、42億回デバイスを列挙しようとしてクラッシュします。バグのような気がしますけど、サンプル実装ですのであまり文句を言っても仕方ありません。

環境変数POCL_DEVICES="pthread -1 CUDA -1 accel 1" のようにデバイス数を明示的に渡せば回避可能です。最終的にはpocl_accel_probe() が正しくデバイス数を返すような実装を追加する必要があるでしょうが、この場は環境変数で切り抜けます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月2日

OpenCLのOSS実装poclを調べる その2 - 独自アクセラレータのテンプレート実装を眺める

目次: OpenCL

CPUでもGPUでもないデバイスでOpenCLを動かすとしたらどうしたら良いでしょうか?答えとしては、その1で紹介したとおり、CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATORを実装すれば良いです。が、イチから作るのはとっても大変です。

poclのテンプレート実装

素晴らしいことにpoclにはテンプレートらしき実装がpocl/lib/CL/devices/accelに用意されています。やりたいこととは微妙に違うことが後々わかりますが、イチから作るよりははるかにマシです。このテンプレートを改造しましょう。

テンプレートの名前はaccelでいかにもアクセラレータに見えますが、デバイスタイプはCL_DEVICE_TYPE_ACCELERATORではなくCL_DEVICE_TYPE_CUSTOMです。CUSTOMは「コンパイルが可能なデバイス」ではなく、ビルトインカーネルのみを実行するデバイスです。ユーザー定義のカーネルを実行することは考えられていません。

ユーザー定義カーネルが実行できることが独自アクセラレータの売りですから、何とかしてCUSTOMではなくACCELERATORになるように実装を改造する必要があります。これはなんとも先が長そうです……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月29日

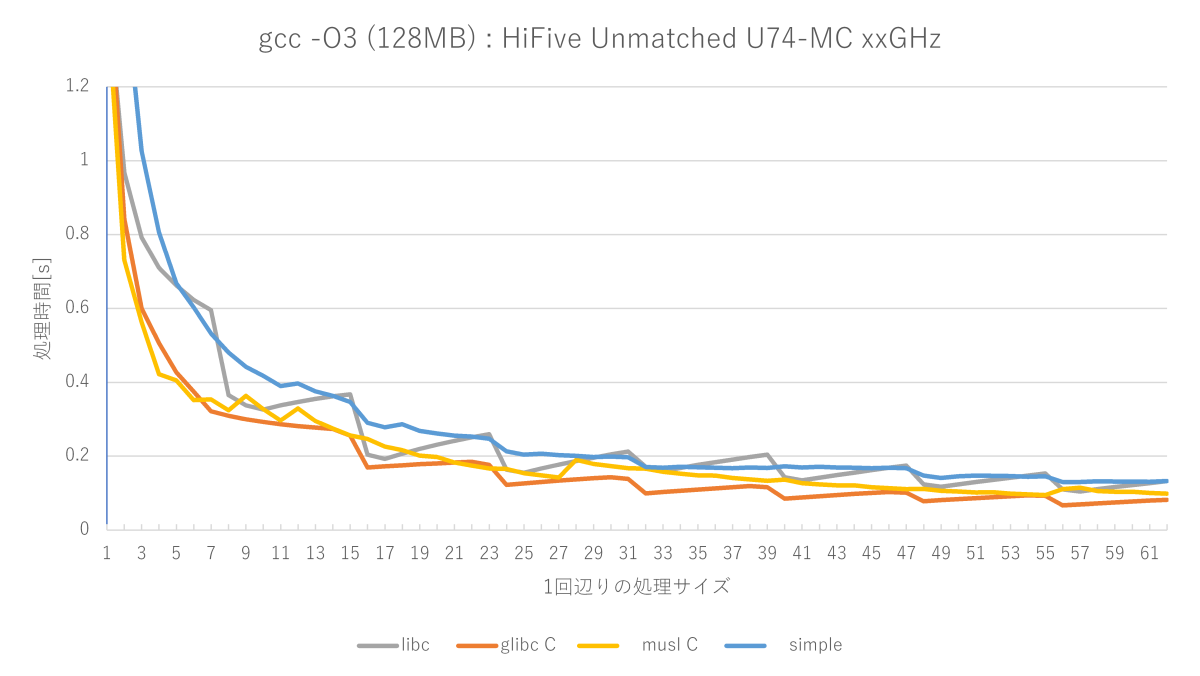

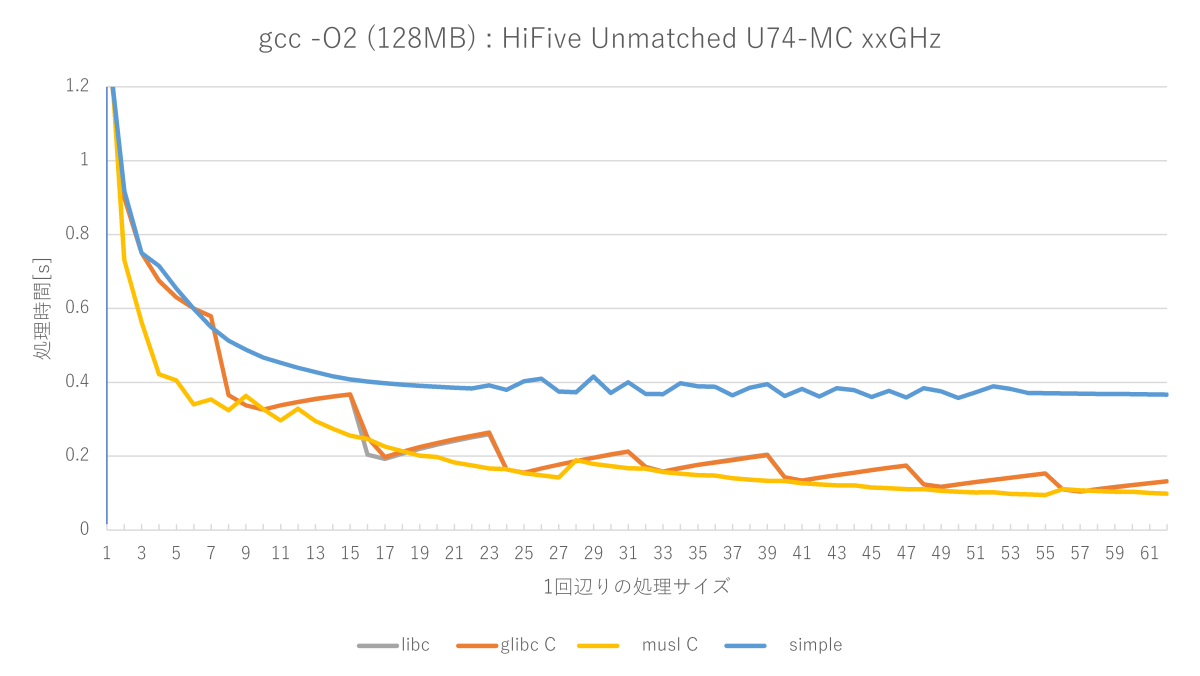

memsetのベンチマーク(RISC-V 64, U74-MC編)

目次: ベンチマーク

(参考)コード一式はGitHubに置きました(GitHubへのリンク)

Linuxが動くRISC-Vボードを買ったので、RISC-V 64でもmemsetをやってみました。環境はボードがSiFive HiFive Unmatchedで、SoCがSiFive Freedom U740で、コアがU74-MCです。動作周波数は書いてないですね。OSはSiFive独自?環境のFreedom USDKです。メモリはDDR4-2400のようです(Schematics hifive-unmatched-schematics-v3.pdfより)。

特徴的な点は、

- glibc C実装が最速

- アセンブラ実装がない(O2のglibc C実装と同じ性能)

あと個人的に残念だった点としては、U74コアの速度です。前世代のHiFive Unleashedに搭載されていたU54コアはCortex-A53の足下にも及びませんでした(2019年5月27日の日記参照)。

U74はCortex-A72レベルとまでは言いませんが、Cortex-A53は超えてくると期待していましたが、少なくともmemsetに関しては負けています。半分くらいの速度しか出ていません……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月28日

RISC-V 64 CPU第2号が我が家に来た

目次: RISC-V

SiFiveのHiFive Unmatchedを購入しました。現状、世界最速のLinuxが動作するRISC-V 64bit SoC とのことです。

ボードにはSDカードが付属しておりSiFive独自環境のFreedom USDKがインストールされています。ボード上にはUSB接続のシリアル端子があり、電源を入れればLinuxが起動し、ユーザroot、パスワードsifiveでログインできるようになっています。

ぱっと見はPCと同じmini-ITXマザーボードですけど、バックパネルを見るとSDカードの差し込み口、USBシリアル用のmicroB端子が出ていて、どちらかといえばSBC(シングルボードコンピュータ)です。PCっぽさがありません。

本当はグラフィックカードを装着してGUIを使うべきですが、昨今のグラフィックカード品薄&異常な値上がりのおかげで全く買う気が起きないので、しばらくシリアルコンソールで使おうと思います。

インストールされているカーネルは、

Linux unmatched 5.11.10 #1 SMP Wed Apr 7 17:37:34 UTC 2021 riscv64 riscv64 riscv64 GNU/Linux

でした。5.11はStableカーネルではあるものの、既にEOLです。まあ、開発用ボードだしこんなもんか。

購入時の同じ罠

Crowd Supplyから購入しました。本体 $679, 消費税が7,100円、合計で7万円くらいでした。HiFive Unleashedほどではないにせよ、SBCにしては良いお値段です。

UPSが米国→日本まで持ってきて、国内はクロネコヤマトが運びます。受け取りの際に、消費税を着払いでクロネコに払う必要があります。私は消費税のことを忘れていて、何だこの金は??と混乱しました。Unleashedのときと全く同じでした。海外からものを買うことがほとんどなくて、消費税の存在をすぐ忘れちゃうんですよね……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2021 | > | ||||

| << | < | 06 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |

最近のコメント5件

最近の記事20件

-

25年11月28日

25年11月28日

すずき (12/04 02:17)

「[ジャガーさんの所感] 目次: 車ジャガーXE Sを購入してから4か月が経ちました。通勤で毎日乗っているためか走行距離が3,0...」 -

25年11月29日

25年11月29日

すずき (12/02 01:15)

「[バーベキュー@つくば] 筑波大関連の人が集まってバーベキューするイベントが年1回開かれていて、誘ってもらったので去年から参加...」 -

23年5月15日

23年5月15日

すずき (12/02 00:43)

「[車 - まとめリンク] 目次: 車三菱 FTO GPX '95の話。群馬県へのドライブ1群馬県へのドライブ2将来車を買い替え...」 -

25年9月7日

25年9月7日

すずき (12/01 22:03)

「[ジャガーXEのタイヤ交換(FALKEN AZENIS)] 目次: 車タイヤのメーカーが左前だけ違うのと、溝の残りが4mmくら...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずき (12/01 22:02)

「[ジャガーXEを買いました] 目次: 車車を買い替えました。ジャガーXE Sです。マイナー車すぎて会社の人たちもあまり知らなさ...」 -

10年9月3日

10年9月3日

すずき (12/01 22:01)

「[レガシィの納車は明日] 目次: 車中古車屋さんから夕方電話がかかってきました。明日の納車だそうです。担当の方が忙しいかったの...」 -

10年9月4日

10年9月4日

すずき (12/01 22:00)

「[今日の予定] 目次: 車今日の予定はこんな感じ。午前: 納車(茨木)昼: 退寮(高槻)午後: 同期のみなさんと食事(京都)実...」 -

25年11月21日

25年11月21日

すずき (12/01 21:55)

「[ジャガーさんをぶつけた] 目次: 車家の近所の狭い道で路駐してたタクシーをかわして進もうと思したら、左前を電柱にぶつけました...」 -

25年11月9日

25年11月9日

すずき (11/23 14:16)

「[タローマンのゲームTAS動画] 目次: ゲーム今年の夏ごろにシブヤフードダンジョンとタローマンがコラボしたイベント(シブヤフ...」 -

21年12月28日

21年12月28日

すずき (11/23 14:14)

「[ゲーム - まとめリンク] 目次: ゲームNintendo DSを買ったパネルでポンDS最近の朝はパネポンDS聖剣伝説DSチ...」 -

25年5月1日

25年5月1日

すずき (11/07 13:52)

「[首都高バトルSteam版、フルチューン後の姿 - その3] 目次: ゲーム首都高バトル(Steam版)高ランクの車をひたすら...」 -

23年4月10日

23年4月10日

すずき (11/04 16:20)

「[Linux - まとめリンク] 目次: Linuxカーネル、ドライバ関連。Linux kernel 2.4 for ARMが...」 -

09年5月18日

09年5月18日

すずき (11/04 16:19)

「[ffmpegとlibx264] 目次: LinuxせっかくDVDという長めの映像コンテンツが手元にあるので、ffmpegで変...」 -

25年10月31日

25年10月31日

すずき (11/02 03:19)

「[GNU global + pygmentsトラブルシューティングUbuntu編] 目次: Linux先日(2025年10月2...」 -

25年10月22日

25年10月22日

すずき (11/02 02:58)

「[NTPで時刻をすぐに合わせたい] 目次: LinuxNTPで時刻を調整する方法は2つあって、ズレている時間をジワジワ合わせて...」 -

23年6月1日

23年6月1日

すずき (11/02 02:42)

「[自宅サーバー - まとめリンク] 目次: 自宅サーバーこの日記システム、Wikiの話。カウンターをPerlからPHPに移植日...」 -

05年11月23日

05年11月23日

すずき (11/02 02:41)

「[NTPで時計合わせ、その2] 目次: 自宅サーバー11/23現在、未だGoogle先生に捕捉されていない奇跡。それはさておき...」 -

05年11月22日

05年11月22日

すずき (11/02 02:41)

「[NTPで時計合わせ] 目次: 自宅サーバーパソコンの時計は勝手にどんどんずれていきます。放って置くと1分くらいずれていること...」 -

15年5月8日

15年5月8日

すずき (11/02 02:40)

「[GPSは世界一正確な時計、その2] 目次: 自宅サーバー前回(2015年3月9日の日記参照)はGPSモジュールをPCと接続し...」 -

15年3月9日

15年3月9日

すずき (11/02 02:40)

「[GPSは世界一正確な時計] 目次: 自宅サーバーGPSのレシーバーモジュールを買いました。Globalsat BU-353S...」

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日: