2021年4月2日

GCCを調べる - GCC 8.3のfoldingバグ - 発生条件

目次: GCC

GCC 8.3のバグを追った記録です。来月になったら絶対に忘れて、説明できなくなるので、できる限り詳細にメモしておきたいと思います。

再現条件: コード

再現は簡単で、下記のコードをコンパイルするとinternal compile errorになります。

エラーになるコード

float cargf(float _Complex z);

float atan2f(float y, float x);

void func(float _Complex cval, float val)

{

__builtin_cargf(cval);

__builtin_atan2f(val, 1.0f);

}

エラーメッセージ

$ x86_64-unknown-elf-gcc -Wall -O2 -g a.c

a.c: In function 'func':

a.c:7:2: warning: statement with no effect [-Wunused-value]

__builtin_cargf(cval);

^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

during GIMPLE pass: forwprop

a.c:9:1: internal compiler error: tree check: expected ssa_name, have var_decl in simplify_builtin_call, at tree-ssa-forwprop.c:1246

}

^

0x1331604 tree_check_failed(tree_node const*, char const*, int, char const*, ...)

../../gcc/tree.c:9338

0x7ca7f2 tree_check(tree_node*, char const*, int, char const*, tree_code)

../../gcc/tree.h:3142

0x1135fb9 simplify_builtin_call

../../gcc/tree-ssa-forwprop.c:1246

0x113b55f execute

../../gcc/tree-ssa-forwprop.c:2527

Please submit a full bug report,

with preprocessed source if appropriate.

Please include the complete backtrace with any bug report.

See <https://gcc.gnu.org/bugs/> for instructions.

再現にあたり重要なポイントは2点です。

- carg, atan2を関数宣言する

- carg, atan2の順に呼ぶ(単独、逆だとエラーにならない)

なぜこの2点が重要か?については、追々説明します。この条件だけで原因が「ああ、あれか」と見当がつく人は超凄いです。GCCマスターか天才ですね。この記事は一切読む必要がないです。ちなみに私は解析に1週間近く掛かりました。辛かったです……。

再現条件: コンパイラ

このエラーはディストリビューションが配布するGCC 8.3のバイナリでは発生しません。x86_64向けのGCCでも発生させるには、下記に示すように特殊なビルド条件にする必要があります。

- Target triplet(※)のoperatingsystem = elfになっていること(ディストリビューションが配布するバイナリはlinux-gnuなので該当しない)

- enable-checking=yesでビルドする(ディストリビューションが配布するバイナリはenable-checking=releaseのことが多いので該当しない)

(※)GNUのビルドシステムが使うシステム名の表し方です。machine-vendor-operatingsystemの順で表します。

PC向けでは特殊なビルド条件ですが、ベアメタル向けのクロスコンパイラだと、割とこの条件に当てはまるものは多いです。

ビルドコンフィグ例

$ ../configure \ --target=x86_64-unknown-elf \ --prefix=/path/to/gcc/build/_install \ --disable-bootstrap \ --disable-libsanitizer \ --enable-checking=yes \ --enable-languages="c,c++" \ CFLAGS="-g -O0 -fno-inline" \ CXXFLAGS="-g -O0 -fno-inline" $ make -j8 all-gcc $ make install-gcc

ビルドコンフィグの一例を示しました。disable-bootstrapはデバッグ用ビルドオプション(CFLAGS, CXXFLAGS)を指定するために使っています(詳しくは 2021年3月30日の日記参照)。disable-libsanitizerは私の環境でビルドエラーになったので、仕方なくビルド対象から外しています。enable-languagesはFortranなどの今回使わない言語を削ってビルド時間を短縮するためです。

デバッグ

デバッグする対象はおなじみcc1です。なぜcc1なのかは以前書いた(2019年5月17日の日記参照)とおりです。

デバッグの例

#### gdbでデバッグするなら $ gdb /path/to/build/_install/libexec/gcc/x86_64-unknown-elf/8.3.0/cc1 (gdb) run -quiet a.c -mtune=generic -march=x86-64 \ -g -O2 -Wall -std=c99 -o zzzzzzzz.s #### gdbserverを使うなら $ gdbserver --multi localhost:1234 \ -quiet a.c -mtune=generic -march=x86-64 \ -g -O2 -Wall -std=c99 -o zzzzzzzz.s

問題の再現と、GCCのコードを追う準備ができました。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年3月30日

GCCを調べる - デバッグ環境再び(ブートストラップモード)

目次: GCC

前回(2021年3月29日の日記参照)はconfigureオプションに --disable-bootstrapを指定してブートストラップモードを無効にしてビルドしました。ブートストラップモードが有効なときについても、メモしておこうと思います。

ブートストラップモードはホストのコンパイラでSTAGE1コンパイラをビルドし、STAGE1コンパイラを使ってSTAGE2とSTAGE3コンパイラをビルドして、ビルド結果に食い違いがないことを比較するモードです。ライブラリのビルドなどに使われる(最終的にインストールされる)のはSTAGE3のコンパイラのようです。3回GCCをビルドするので、ビルド時間は非ブートストラップモードの3倍近い時間がかかります。

ビルドオプションの変え方

ブートストラップモードのときはconfigureにCFLAGS, CXXFLAGSを指定する方法は使えません。代わりに GCCのマニュアルに記載がある通りmake BOOT_CFLAGS="-O0 -g -fno-inline" bootstrapとすれば良いです。

こちらがおそらく正規の手順で、configureにCFLAGS, CXXFLAGSを指定する方法は邪道なんでしょうけど、ブートストラップモードはビルドが遅くて辛いんだよなー……。

最適化をOFFにしてブートストラップモードでGCCをビルド

$ mkdir build $ cd build $ ../configure \ --prefix=`pwd`/_install \ --enable-languages=c,c++ $ make -j8 BOOT_CFLAGS="-O0 -g -fno-inline" bootstrap $ make install

ただしBOOT_CFLAGSの指定はSTAGE1には効きません。STAGE1だけは常に手堅い安定したオプションでビルドされます。

STAGE1のCFLAGSは固定

# gcc/Makefile.in

...

# Flags to pass to stage2 and later makes. They are defined

# here so that they can be overridden by Makefile fragments.

BOOT_CFLAGS= -g -O2

BOOT_LDFLAGS=

BOOT_ADAFLAGS= -gnatpg

...

# Defaults for all stages; some are overridden below.

STAGE_CFLAGS = $(BOOT_CFLAGS) ★★STAGE_CFLAGS = BOOT_CFLAGS★★

STAGE_TFLAGS = $(TFLAGS)

STAGE_CONFIGURE_FLAGS=@stage2_werror_flag@

# Defaults for stage 1; some are overridden below.

STAGE1_CFLAGS = $(STAGE_CFLAGS) ★★STAGE1_CFLAGS = STAGE_CFLAGS★★

STAGE1_CXXFLAGS = $(CXXFLAGS)

@if target-libstdc++-v3-bootstrap

# Override the above if we're bootstrapping C++.

STAGE1_CXXFLAGS = $(STAGE1_CFLAGS)

@endif target-libstdc++-v3-bootstrap

...

# By default, C and C++ are the only stage1 languages, because they are the

# only ones we require to build with the bootstrap compiler, and also the

# only ones useful for building stage2.

STAGE1_CFLAGS = @stage1_cflags@ ★★STAGE1_CFLAGSだけ無理やり上書きされる★★

STAGE1_CHECKING = @stage1_checking@

STAGE1_LANGUAGES = @stage1_languages@

当然ですがSTAGE2とSTAGE3には設定が反映されます。STAGE1コンパイラを手動で使って何かビルドする人はほぼいないと思うので、特に問題ないでしょう。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年3月29日

GCCを調べる - デバッグ環境再び

目次: GCC

去年あたりにGCCのデバッグ環境について書きました(2019年5月17日の日記参照)。GDBでGCCの動作を調べる際に、最適化が効いていると色々デバッグ時に不都合が生じます。例えば、

- ブレークポイントが設定できない箇所が生じる(インライン関数、最適化で消える部分など)

- 関数コールのバックトレースが不完全、動作と合わない(インライン関数、末尾最適化でretが消える場合など)

- 引数、ローカル変数の値がoptimized outされて読めない

通常のアプリケーションだと気になりませんが、相手は魔界GCCです。勝手にブレークポイントがずれてもらってはたまったものではないです。こういうときはGCCのビルドオプションを変えて、最適化を全てOFFにしてしまうと見やすいです。

環境はDebian Testingです。GCCは8.3を使っています。

最適化をOFFにしてGCCをビルド

$ mkdir build $ cd build $ ../configure \ --prefix=`pwd`/_install \ --enable-languages=c,c++ \ --disable-libsanitizer \ --disable-bootstrap \ CFLAGS="-O0 -g -fno-inline" \ CXXFLAGS="-O0 -g -fno-inline" $ make -j8 $ make install

私はCとC++ だけ使えれば良いので、--enable-languages=c,c++ を指定して、ついでにビルド時間短縮しています。C以外の言語(Fortranなど)に用事がある場合は、適宜足してください。Debian TestingでGCC 8.3をビルドするとなんでかlibsanitizerがビルドエラーになった(深追いしてません)ので、--disable-libsanitizerを付けて回避しました。環境によっては要らないかも?

また、ブートストラップモードだと、ビルドに時間がかかりすぎるので --disable-bootstrapで無効にしています。ビルドオプションは "-O0 -g -fno-inline" 最適化なし、デバッグ情報あり、インライン展開なし、です。

インストール先はどこでも良いですが、インストールするディレクトリは、build下の _installディレクトリにしています。buildディレクトリと一緒に消せて、間違って古いバイナリを使う心配がほぼないため、最近お気に入りのインストール先です。

最適化ありの場合

オプション -O2 -gでビルドしたバイナリを使って、GDBでインライン関数にブレークポイントを設定すると、こんなふうになります。

ブレークポイント設定先の関数

/* Set the implicit flag for a builtin function. */

static inline void

set_builtin_decl_implicit_p (enum built_in_function fncode, bool implicit_p)

{

size_t uns_fncode = (size_t)fncode;

gcc_checking_assert (BUILTIN_VALID_P (fncode)

&& builtin_info[uns_fncode].decl != NULL_TREE);

builtin_info[uns_fncode].implicit_p = implicit_p; //★ここにブレークポイントを設定★

}

static inline関数でブレークポイント(最適化あり)

$ gdb /path/to/gcc/build/_install/libexec/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.3.0/cc1

(gdb) b tree.h:5245

Breakpoint 1 at 0x7cc7c3: tree.h:5245. (2 locations)

(gdb) r -quiet -imultiarch x86_64-linux-gnu a.c -dumpbase a.c -mtune=generic \

-march=x86-64 -auxbase a -g -O2 -Wall -std=c99 -o zzzzzzzz.s

Breakpoint 1, set_builtin_decl_implicit_p (implicit_p=true, fncode=12304)

at ../../gcc/tree.h:5245

5245 builtin_info[uns_fncode].implicit_p = implicit_p;

(gdb) p uns_fncode

$1 = <optimized out>

一応ブレークはしますが、表示がおかしいです。引数の順序が逆ですし、fncodeの値もおかしい(16のはず)です。ローカル変数は最適化によって消されてprint不可能です。

バックトレース(最適化あり)

#0 set_builtin_decl_implicit_p (implicit_p=true, fncode=12304)

at ../../gcc/tree.h:5245

#1 gimplify_addr_expr (expr_p=expr_p@entry=0x7ffff76682e0, pre_p=pre_p@entry=0x7fffffffd600, post_p=post_p@entry=0x7fffffffd190)

at ../../gcc/gimplify.c:6051

#2 0x000000000084301d in gimplify_expr (expr_p=0x7ffff76682e0, pre_p=<optimized out>, post_p=<optimized out>, gimple_test_f=<optimized out>, fallback=<optimized out>)

at ../../gcc/gimplify.c:11581

#3 0x0000000000846a55 in gimplify_call_expr (expr_p=0x7ffff77eaee0, pre_p=0x7fffffffd600, want_value=<optimized out>)

at ../../gcc/gimplify.c:3308

#4 0x00000000008436d6 in gimplify_expr (expr_p=0x7ffff77eaee0, pre_p=<optimized out>, post_p=<optimized out>, gimple_test_f=<optimized out>, fallback=<optimized out>)

at ../../gcc/gimplify.c:11506

#5 0x0000000000843c0e in gimplify_stmt (seq_p=<optimized out>, stmt_p=<optimized out>)

at ../../gcc/gimplify.c:6690

#6 gimplify_statement_list (pre_p=<optimized out>, expr_p=0x7ffff743ddd0)

at ../../gcc/gimplify.c:1764

#7 gimplify_expr (expr_p=0x7ffff743ddd0, pre_p=<optimized out>, post_p=<optimized out>, gimple_test_f=<optimized out>, fallback=<optimized out>)

at ../../gcc/gimplify.c:11963

#8 0x0000000000848f42 in gimplify_stmt (seq_p=0x7fffffffd600, stmt_p=0x7ffff743ddd0)

at ../../gcc/gimplify.c:6690

#9 gimplify_bind_expr (expr_p=expr_p@entry=0x7ffff744b1c0, pre_p=pre_p@entry=0x7fffffffd7e8)

at ../../gcc/gimplify.c:1331

#10 0x000000000084344b in gimplify_expr (expr_p=0x7ffff744b1c0, pre_p=<optimized out>, post_p=<optimized out>, gimple_test_f=<optimized out>, fallback=<optimized out>)

at ../../gcc/gimplify.c:11735

#11 0x0000000000847508 in gimplify_stmt (seq_p=0x7fffffffd7e8, stmt_p=0x7ffff744b1c0)

at ../../gcc/gimplify.c:6690

#12 gimplify_body (fndecl=0x7ffff744b100, do_parms=<optimized out>)

at ../../gcc/gimplify.c:12735

#13 0x00000000008478e6 in gimplify_function_tree (fndecl=fndecl@entry=0x7ffff744b100)

at ../../gcc/gimplify.c:12900

#14 0x00000000006f6ab0 in cgraph_node::analyze (this=0x7ffff74472e0)

at ../../gcc/cgraphunit.c:670

#15 0x00000000006f8e68 in analyze_functions (first_time=<optimized out>)

at ../../gcc/cgraphunit.c:1131

#16 0x00000000006f99c3 in symbol_table::finalize_compilation_unit (this=0x7ffff7658100)

at ../../gcc/cgraphunit.c:2691

#17 0x0000000000a689fb in compile_file ()

at ../../gcc/toplev.c:480

#18 0x00000000005bbe3d in do_compile ()

at ../../gcc/toplev.c:2132

#19 toplev::main (this=this@entry=0x7fffffffda9e, argc=<optimized out>, argc@entry=17, argv=<optimized out>, argv@entry=0x7fffffffdba8)

at ../../gcc/toplev.c:2267

#20 0x00000000005be0cf in main (argc=17, argv=0x7fffffffdba8)

at ../../gcc/main.c:39

このケースだとバックトレースに抜けはなさそうですが、表示される引数にoptimized outが多く、何が渡されたのかわかりません。

最適化なしの場合

ビルドオプション -O0 -g -fno-inlineでビルドして、GDBでインライン関数にブレークを設定します。

static inline関数にブレークポイント(最適化なし)

$ gdb /path/to/gcc/build/_install/libexec/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.3.0/cc1

(gdb) b tree.h:5245

Breakpoint 1 at 0x7cc7c3: tree.h:5245. (2 locations)

(gdb) r -quiet -imultiarch x86_64-linux-gnu a.c -dumpbase a.c -mtune=generic \

-march=x86-64 -auxbase a -g -O2 -Wall -std=c99 -o zzzzzzzz.s

Breakpoint 1, set_builtin_decl_implicit_p (fncode=BUILT_IN_ATAN2F,

implicit_p=true) at ../../gcc/tree.h:5245

5245 builtin_info[uns_fncode].implicit_p = implicit_p;

(gdb) p uns_fncode

$1 = 16

引数のenumも名前で出ていますし、ローカル変数も表示できます。

バックトレース(最適化なし)

#0 set_builtin_decl_implicit_p (fncode=BUILT_IN_ATAN2F, implicit_p=true)

at ../../gcc/tree.h:5245

#1 0x0000000000b55843 in gimplify_addr_expr (expr_p=0x7ffff76682e0, pre_p=0x7fffffffd3f0, post_p=0x7fffffffcc08)

at ../../gcc/gimplify.c:6051

#2 0x0000000000b636a5 in gimplify_expr (expr_p=0x7ffff76682e0, pre_p=0x7fffffffd3f0, post_p=0x7fffffffcc08, gimple_test_f=0xb16def <is_gimple_call_addr(tree_node*)>, fallback=1)

at ../../gcc/gimplify.c:11581

#3 0x0000000000b4f52c in gimplify_call_expr (expr_p=0x7ffff77eaee0, pre_p=0x7fffffffd3f0, want_value=false)

at ../../gcc/gimplify.c:3308

#4 0x0000000000b6336e in gimplify_expr (expr_p=0x7ffff77eaee0, pre_p=0x7fffffffd3f0, post_p=0x7fffffffcf58, gimple_test_f=0xb5411f <is_gimple_stmt(tree)>, fallback=0)

at ../../gcc/gimplify.c:11506

#5 0x0000000000b571dd in gimplify_stmt (stmt_p=0x7ffff77eaee0, seq_p=0x7fffffffd3f0)

at ../../gcc/gimplify.c:6690

#6 0x0000000000b4bcb9 in gimplify_statement_list (expr_p=0x7ffff743ddd0, pre_p=0x7fffffffd3f0)

at ../../gcc/gimplify.c:1764

#7 0x0000000000b647a5 in gimplify_expr (expr_p=0x7ffff743ddd0, pre_p=0x7fffffffd3f0, post_p=0x7fffffffd208, gimple_test_f=0xb5411f <is_gimple_stmt(tree)>, fallback=0)

at ../../gcc/gimplify.c:11963

#8 0x0000000000b571dd in gimplify_stmt (stmt_p=0x7ffff743ddd0, seq_p=0x7fffffffd3f0)

at ../../gcc/gimplify.c:6690

#9 0x0000000000b4ad3a in gimplify_bind_expr (expr_p=0x7ffff744b1c0, pre_p=0x7fffffffd708)

at ../../gcc/gimplify.c:1331

#10 0x0000000000b63d56 in gimplify_expr (expr_p=0x7ffff744b1c0, pre_p=0x7fffffffd708, post_p=0x7fffffffd558, gimple_test_f=0xb5411f <is_gimple_stmt(tree)>, fallback=0)

at ../../gcc/gimplify.c:11735

#11 0x0000000000b571dd in gimplify_stmt (stmt_p=0x7ffff744b1c0, seq_p=0x7fffffffd708)

at ../../gcc/gimplify.c:6690

#12 0x0000000000b6610a in gimplify_body (fndecl=0x7ffff744b100, do_parms=true)

at ../../gcc/gimplify.c:12735

#13 0x0000000000b66740 in gimplify_function_tree (fndecl=0x7ffff744b100)

at ../../gcc/gimplify.c:12900

#14 0x00000000009798ad in cgraph_node::analyze (this=0x7ffff74472e0)

at ../../gcc/cgraphunit.c:670

#15 0x000000000097aa60 in analyze_functions (first_time=true)

at ../../gcc/cgraphunit.c:1131

#16 0x000000000097e71a in symbol_table::finalize_compilation_unit (this=0x7ffff7658100)

at ../../gcc/cgraphunit.c:2691

#17 0x0000000000e79db0 in compile_file ()

at ../../gcc/toplev.c:480

#18 0x0000000000e7c68a in do_compile ()

at ../../gcc/toplev.c:2132

#19 0x0000000000e7c966 in toplev::main (this=0x7fffffffda7e, argc=18, argv=0x7fffffffdb88)

at ../../gcc/toplev.c:2267

#20 0x00000000019e07e6 in main (argc=18, argv=0x7fffffffdb88)

at ../../gcc/main.c:39

バックトレースの引数表示もうまくいっているようです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年3月26日

たかいところこわい

3階で思い出したんですが、私は高所恐怖症らしく、背丈の2〜3倍くらいの高さから下を見ると、動悸がして手から変な汗が出ます。

崖、高い吊り橋など、誰でも怖いところは当然怖いんですけど、他の人が怖くないのに、私だけ怖がっている(=理解してもらえない)恐怖スポットとして、

- 歩道橋

- 地面が見える階段(踏み板が網やガラスなどのタイプ)

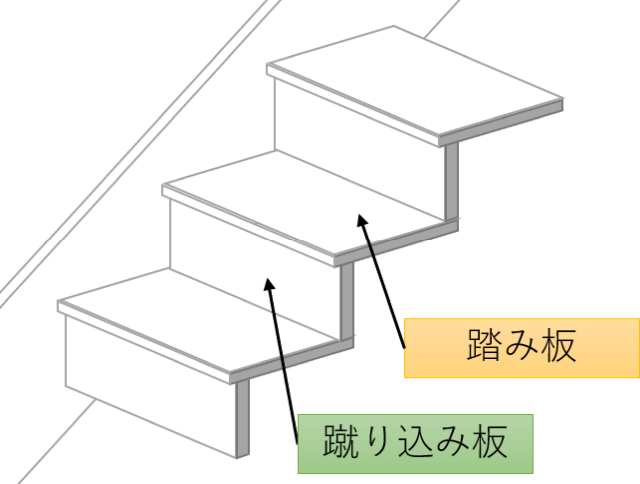

- 向こうが見える階段(蹴り込み板がないタイプ、例えばこれの「デザイン階段」みたいなやつ)

- 2階以上で、足下までガラスの窓

- 2階以上で、向こうが見える柵(※)

(※)自分の背の半分以下の柵、高さがあっても頭が通るくらいの隙間が空いてる柵は怖いです。

私が怖いと感じるタイプの階段(パナソニックのサイトから引用)

何が怖いの?と聞かれますが、説明が難しいです。強いて言えば「一歩踏み出したら隙間に吸い込まれそうな恐怖感」でしょうか。隙間から落ちることはないと理解していても、それでも怖いから不思議です。

観光地の「景観スポット」はたいてい恐怖スポットです。さらに良くないことに、周りの人は私が冗談を言ってるように聞こえるようで、ふざけて段差側に押されたりします。本当に恐怖です。勘弁して……。

いろいろある恐怖症

Facebookではいくつかコメントいただいて、興味深かったです。高いところが怖いというのは割と普遍的ですが、怖さの感じるポイントや、感じ方は人それぞれです。

閉所恐怖症なんてのも教えてもらいました。そういうのもあるのか。この年になるとどこかに閉じ込められるという経験をすることはほぼないので、自分が閉所恐怖症なのかどうかすらわからないですね。

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。階段の板の名前の図を追加。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年3月25日

3階に住んで20年

実家を出て20年が経ちました。振り返ると、9割「3階に住んで」います。自分の意志で借りた部屋に限れば、全て3階です。住所の遍歴はこんな感じ。

- 大学の寮: 113号室(4階建て)1年

- つくば: 308号室(3階建て)6年

- 会社の寮: 2階?(10階建て)1年

- 大阪: 301号室(4階建て)10年

- 東京: 306号室(5階建て)2年

こう書くと、3階に恨みでもあるか、憑りついている地縛霊みたいですが、私は人間です。さておき真面目な話、1階の部屋と3階の部屋(2〜5階もほぼ同条件)を比べ下記の点が気に入っています。

- 明るい

- 外から部屋が見えない

- 最悪、階段で生活できる(災害時など)

こちらから不動産屋に「3階がいい」と1度も言ったことはないので、1度くらい4階や5階と巡り合っても不思議はなかったはずですが、結局ずっと3階でした。謎の縁ですね。

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年3月22日

OpenCL - まとめリンク

目次: OpenCL

一部OpenVXの話も含まれています。

- 初めてのOpenVX

- 初めてのOpenVX on ARM

- OpenVX on OpenCL

- OpenCLとICD

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その1 - 動かしてみよう

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その2 - 独自アクセラレータのテンプレート実装を眺める

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その3 - デバイス数の取得処理

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その4 - デバイスのパラメータを渡す環境変数

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その5 - デバイスの初期化

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その6 - OpenCLカーネルのビルド

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その7 - poclとLLVMとOpenCLカーネルビルド

- OpenCLのOSS実装poclを調べる その8 - poclとClang/LLVMの引数

目次: 一覧の一覧

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2021 | > | ||||

| << | < | 04 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |

最近のコメント20件

-

24年12月9日

24年12月9日

Up2Uさん (01/15 12:57)

「Hi I also find the p...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずきさん (12/23 23:51)

「良く見たらksys_read()でfil...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずきさん (12/23 23:15)

「ですね、まあpread+readだと話が...」 -

25年12月18日

25年12月18日

hdkさん (12/21 08:34)

「昔試しにデバイスドライバーを作ったことが...」 -

25年11月28日

25年11月28日

hdkさん (12/04 08:10)

「あれ、停止直前くらいの時のトルクコンバー...」 -

25年11月28日

25年11月28日

すずきさん (12/03 11:24)

「トルクコンバーターがいてエンブレは掛かり...」 -

25年11月28日

25年11月28日

hdkさん (12/02 08:02)

「"停止直前に急にエンブレがほぼゼロになる...」 -

25年10月6日

25年10月6日

すずきさん (10/10 13:14)

「ですね。ccはもはやコンパイラというより...」 -

25年10月6日

25年10月6日

hdkさん (10/10 08:27)

「ただのHello, worldでも試して...」 -

25年9月29日

25年9月29日

すずきさん (10/03 00:29)

「なんと、メタパッケージ入れてなかったです...」 -

25年9月29日

25年9月29日

hdkさん (10/02 06:51)

「あれ、dkmsは自動ビルドされるのが便利...」 -

20年8月24日

20年8月24日

すずきさん (08/30 22:06)

「ですね、自分も今はPulseAudioを...」 -

20年8月24日

20年8月24日

hdkさん (08/29 09:32)

「ALSA懐かしい... PulseAud...」 -

16年2月14日

16年2月14日

すずきさん (08/04 01:31)

「お役に立ったようでしたら幸いです。」 -

16年2月14日

16年2月14日

enc28j60さん (08/03 17:40)

「ちょうど詰まっていたところです。\n非常...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/30 00:10)

「ギクシャクするのは減速時の2速シフトダウ...」 -

25年7月20日

25年7月20日

hdkさん (07/29 07:38)

「2速発進でギクシャクするんですか? 面白...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/28 23:16)

「なるほど。レガシィB4のATはDレンジで...」 -

25年7月20日

25年7月20日

hdkさん (07/28 21:28)

「MT車でも1速はギクシャクするので完全に...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/28 00:44)

「何日か乗ってみて気づいたんですが、Dレン...」

最近の記事3件

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日: