2023年1月3日

Kindle Fire HD死す

目次: Kindle

実家から東京に帰ってきてマンガを読もうと思ったら、なぜかKindle Fire HD 10の電源が切れていました。不審に思って電源ONするとホームアプリが無限に再起動してしまう病気になっていました。通常再起動でも、電源長押しの強制再起動でも、症状は改善せず。

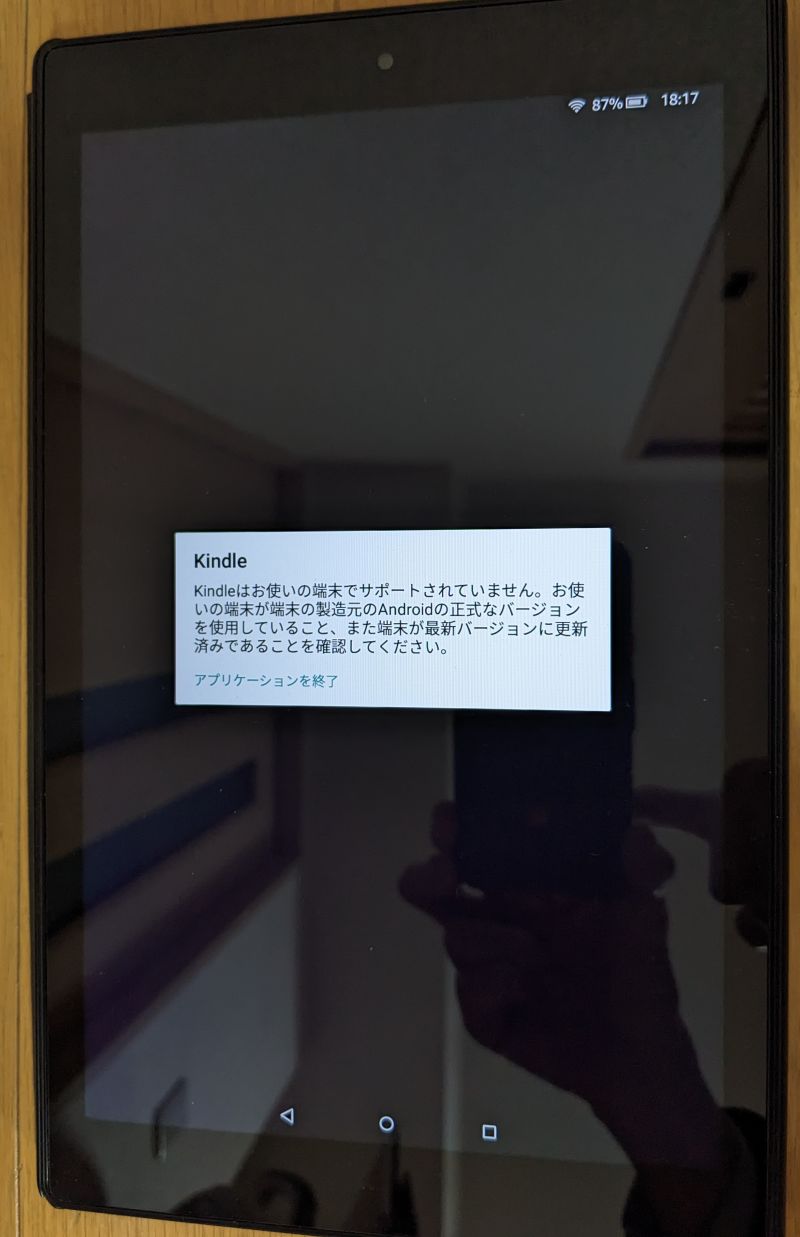

Kindleアプリを起動すると「Kindleはお使いの端末でサポートされていません。お使いの端末が端末の製造元のAndroidの正式なバージョンを使用していること、また端末が最新バージョンに更新済みであることを確認してください。」という妙なエラーが出て全く動作しません。

再起動後1分くらいは操作できる猶予があることに気づいたので、起動直後に素早く工場初期化を選択しました。

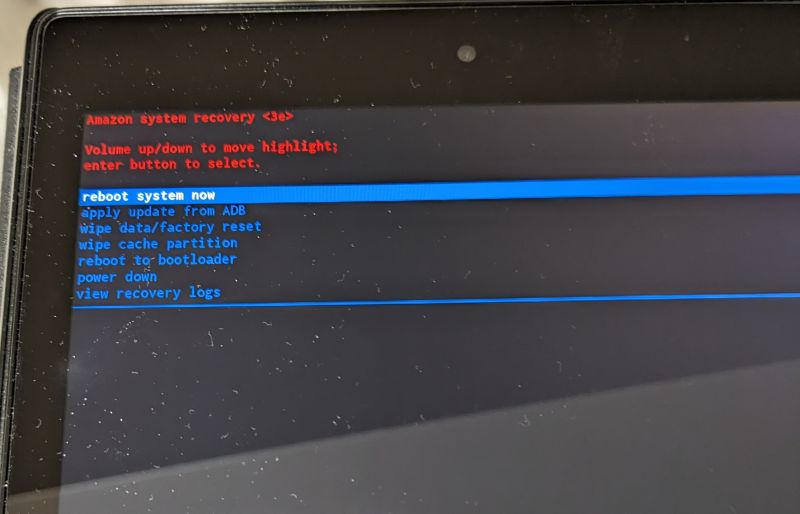

が、残念ながらsystem recovery画面が表示されるようになってしまいました。さらに壊れたようです。ありゃー。

system recoveryを試す

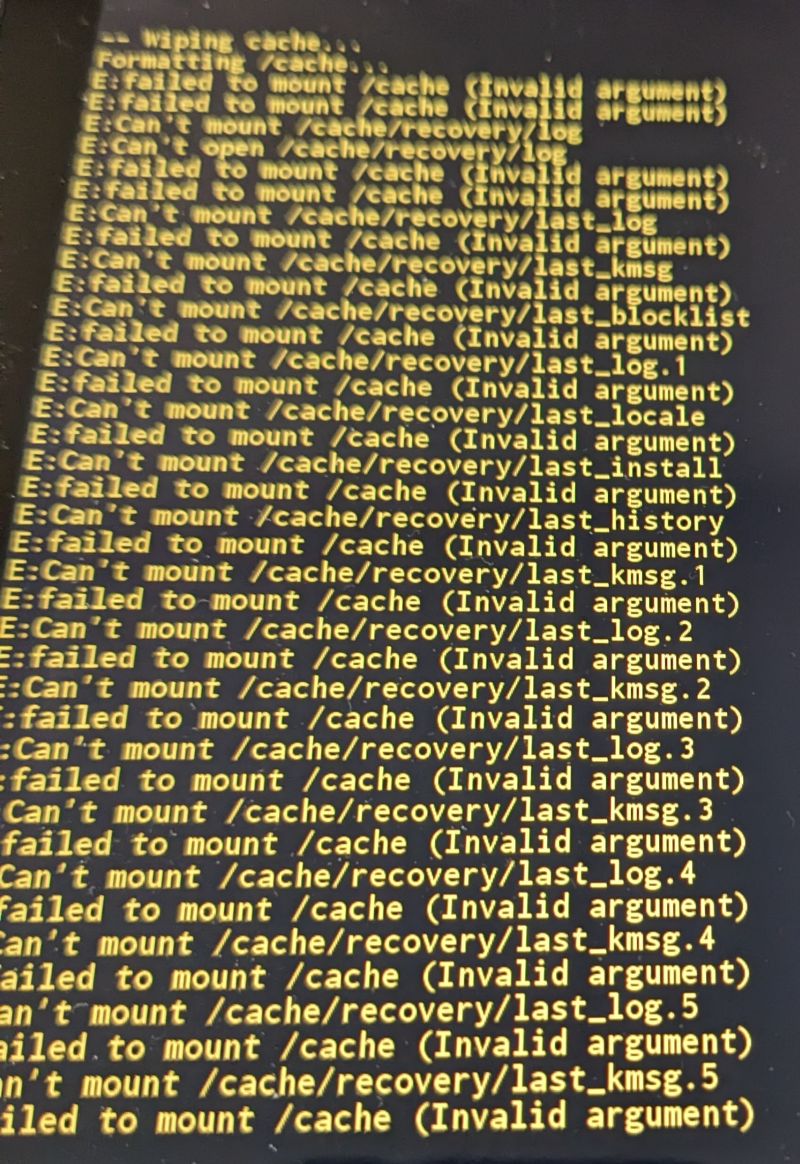

手始めにメニューの中で失敗してもダメージが少なそうな「wipe cache partition」を実行しました。意味はわからないですが、めちゃくちゃmountのエラーが出ます。eMMCが死んだのかなあ?

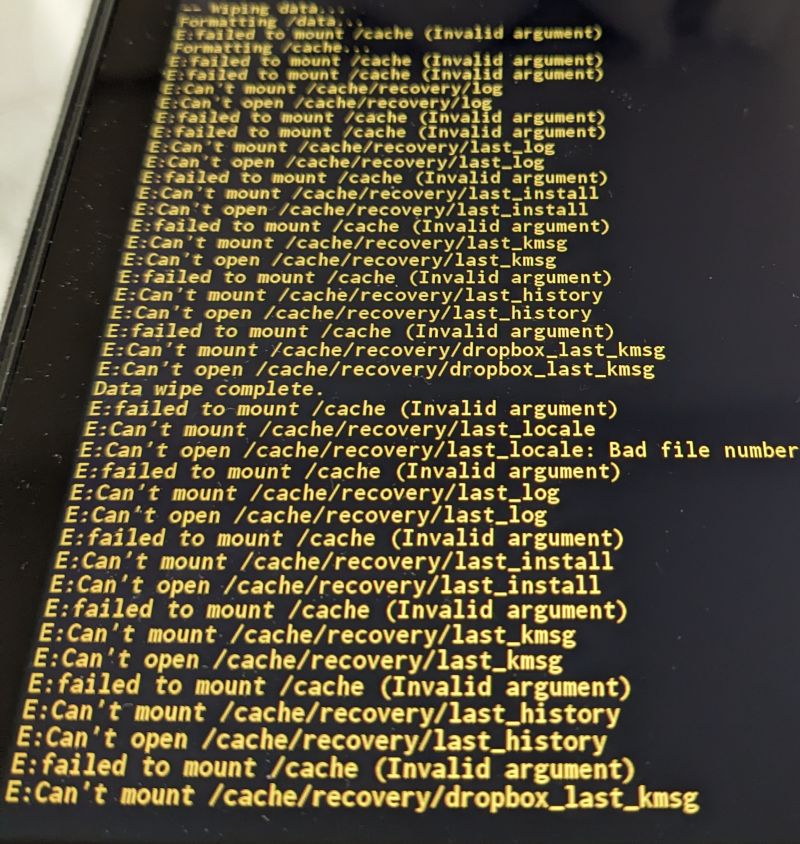

もはや直ることはほとんど期待していませんが、一応「wipe data/factory reset」も試しました。先ほどと同様にエラーが大量に出てます。ダメそうですね。

あと復帰できそうなメニューは「apply update from ADB」ですが、これを選んでもadb shellなどは弾かれるので何も調査できませんでした。adb sideloadしかできません。AmazonはKindleのOTAパッケージを公開していないので、使い物になりません。Amazonのサポート部門の人が使うための機能でしょうね。

もうできることはなさそうだな、と再起動したところfireの画面から先に進まなくなってしまい、見事に文鎮と化しました。あーあ……、ダメだなこりゃ……。

日記を見返すとKindle Fireを購入は2017年(2017年10月12日の日記参照)でした。5年間も頑張ってくれました。ありがとう。素直に諦めて次の機種に買い替えることにします。

次の機種

今のところ考えている選択肢は2つです。

- Kindle Fire HD 10の現行世代を買う

- Androidタブレットを買って、Kindleアプリを使う

Kindle Fireは市場を破壊するレベルで安く、1クリックでマンガが購入できて非常に便利です。しかしトラブルの多さと、意味不明な変更を頻繁&勝手に入れるのがストレスフルです。初代+七代目の合計10年間使ったものの、嫌い度が増すばかりで、可能ならもう次機種の候補に入れたくありません……。

AndroidタブレットはKindle Fireと比べると高いです。あとかつてのAndroidのKindleアプリも1クリックでマンガが購入できましたが、Googleの嫌がらせにより2022年6月から購入できなくなりました(「Kindle」Androidアプリ、電子書籍の購入が不可にGoogle Playのポリシー変更で - ITmedia NEWS)。使い勝手は悪化しました。

Kindleアプリが不便になる前ならAndroidタブレット一択でしたけど、今はどちらもイマイチです。どうしたもんかねえ?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2022年12月28日

ドラクエ1の「ド」

目次: ゲーム

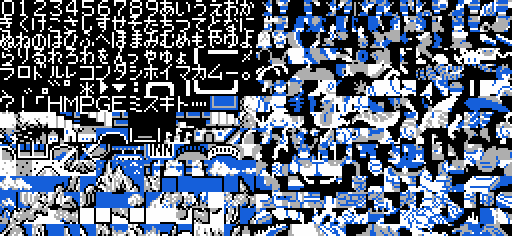

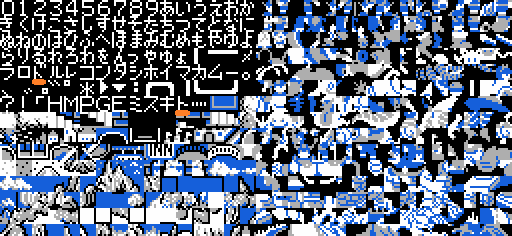

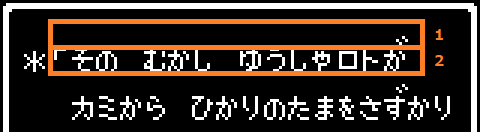

ドラクエ1がカタカナを削減していた話(「カタカナは20文字だけ」「没アイテムで宝箱がカラッポに」ファミコンハードの限界に挑んだ制作者たち - ねとらぼなど)は非常に有名です。ドラクエ1の背景テーブルの文字部分(左上です)を見ると、ねとらぼの記事に書かれていた通りカタカナは一部しか存在しません。

さらに濁音や半濁音もありません。ドラクエ1の画面は1文字に2行使っていて、1行目は「濁点or半濁点」、2行目は「清音のかなorカナ」のように表示しているからです。

ドラゴンクエスト1の文字表示(1行につき背景キャラ2つ分を使う)

利点はもちろん濁音や半濁音をテーブルから排除できることです。欠点としては一度に表示できる行数が減ることですが、ひらがなばかりのメッセージ欄に読みやすい行間を作り出す手法として活用していて、素晴らしい工夫だと思います。

特別な濁点、半濁点

ドラゴンクエストはハードの限界に対する工夫にあふれていて本当に面白いですが、不思議な点も見受けられます。

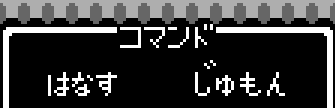

1つ目の不思議な点は「名前用の濁点・半濁点」です。通常のメッセージ欄で使っている濁点・半濁点とは別に専用の濁点・半濁点が用意されています。不思議と言っておいてなんですが、これは理由が割と明確でUIデザインの都合だと思われます。

素人考えだと、メッセージ欄用の濁点・半濁点を再利用すればもっと背景テーブルを節約できる?と思いますが、実際にやってみると一発でダメなアイデアだとわかります。

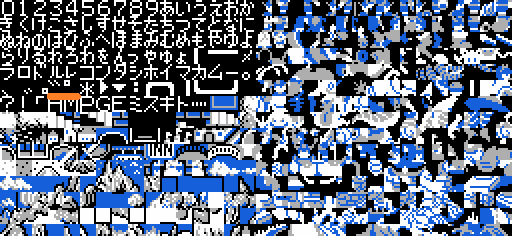

無理やり再現するとこんな感じです。点が右下にきてしまいおかしいな表示になります。

特別な「ド」

2つ目の不思議な点は「ド」です。これは私が見た限りでは名前専用の濁音・半濁音と違って「ド」を特別扱いする強い理由が見当たりませんでした。「ド」とは何のことかというと、背景テーブルの「ラ」「ロ」の横にある「ド」です。2行下に「ト」があるため「ド」=「ト」+「゛」で表現できますが「ド」だけ特別扱いです。

まず理由として思いつくのは、コマンド欄のUIデザインの都合です。コマンド欄は上に余裕がなく、メッセージ欄のように2行使って濁点を表現する方法は使えませんから、特別に文字を用意せざるをえなかった?という推測です。

もっともらしいんですが、下記のように名前用の濁点を使えば「ド」=「ト」+「゛」に分解できます。頻繁に目にする部分であり、見た目が良くないから避けたのでしょうか?しかし同じくらい目にする名前欄は良いのにコマンド欄だけこだわる理由は?……どうも説得力に欠けます。

もう1つ思いつくのは、後から「ト」を追加したが既に「ド」を使ってたくさんのメッセージを書いてしまい「ト」+「゛」への修正が(時間、手間的に)困難だったのでは?という理由です。「ミスキト」が別領域にあること、メッセージに使われている「ド」が「ト」+「゛」になっていない点からの推測です。

メッセージの「ゴ」は「コ」+「゛」、「ド」は特別(「ト」+「゛」ではない)

しかしこれも「ラダトーム」のように「ト」を使っている部分は既にあったはずなのに、「ド」だけ修正が困難だった?……というのはちょっと強引な気もしますね。正解は当時の開発に携わっていた人でないとわかりませんけどね。もしご存じの方は教えていただけると嬉しいです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2022年12月24日

サンタがマッハ1で街にやってくる(2022年)

目次: サンタ

去年(2021年12月24日の日記参照)と同様に、飛行機の位置をリアルタイムに表示するFlightradar24というサービス(サイトへのリンク)にてサンタが出現しました。クリスマス・イブの日にサンタが出現するのは毎年恒例のお約束演出です。

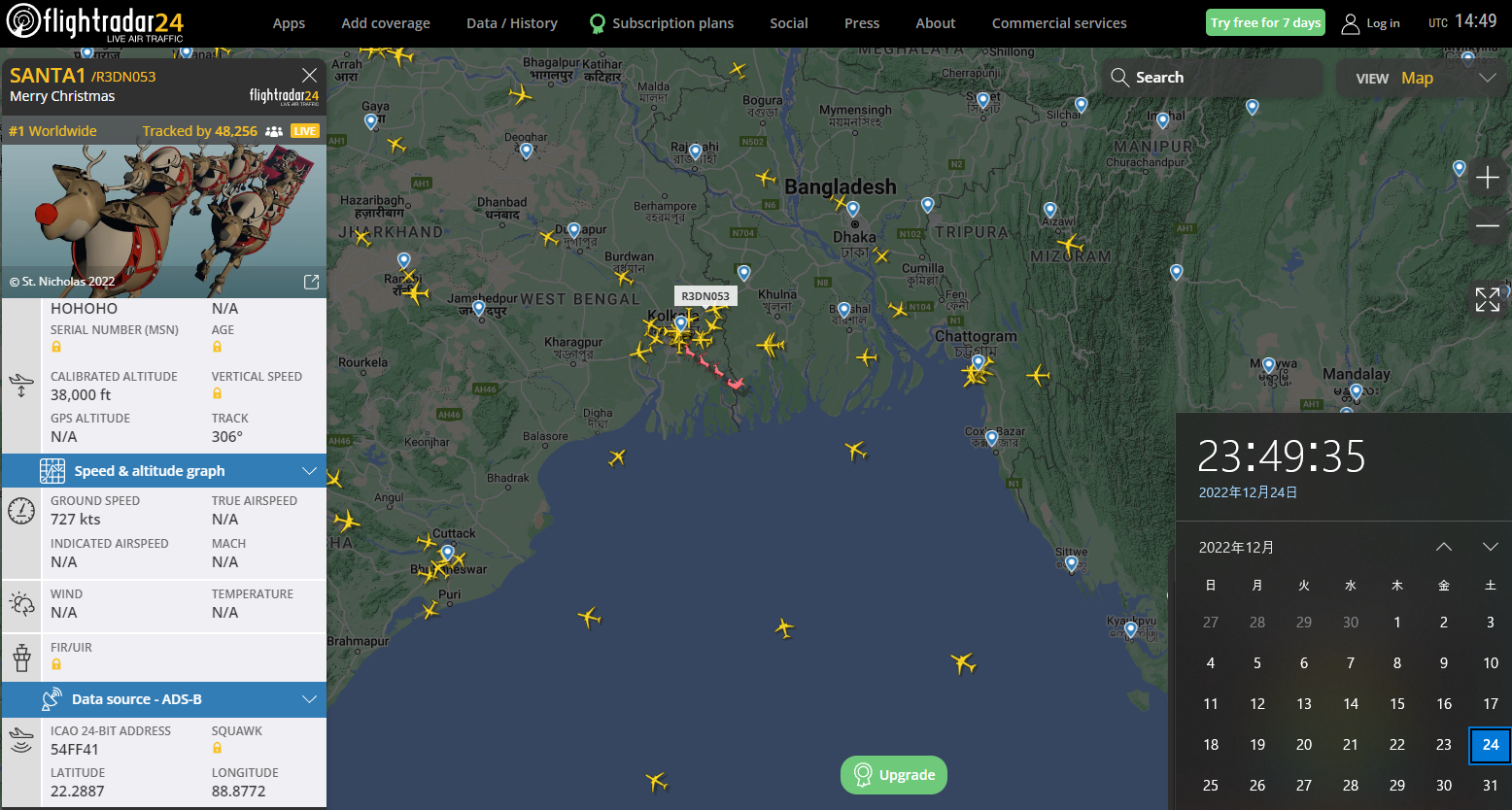

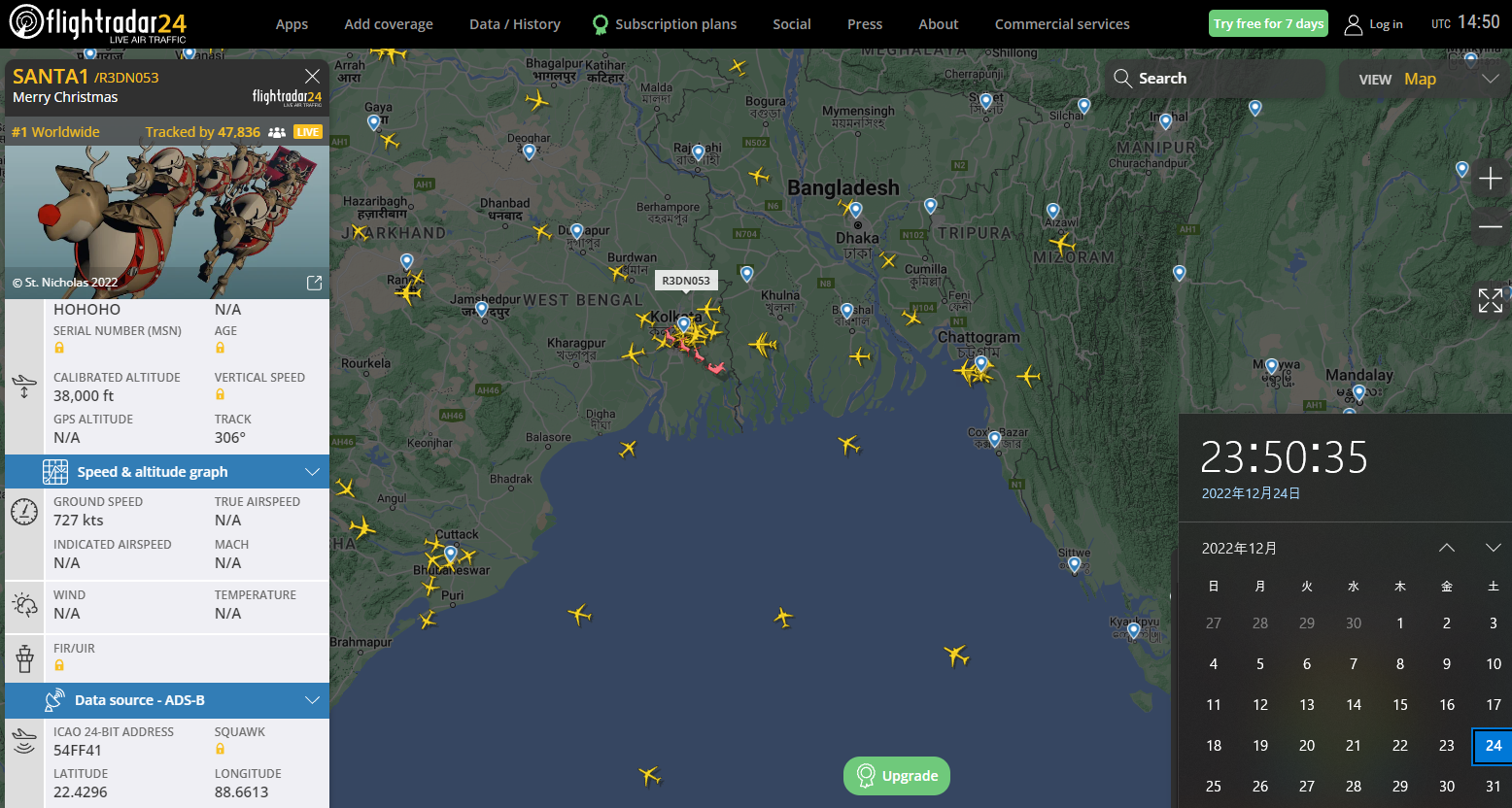

去年のサンタはおかしくて表示された対地速度は40ktsなのに、サンタの位置から計算した速度はマッハ2 = 1300ktsと変な状態でした。今年は対地速度の表示は727kts(1346.4km/h, マッハ1.1くらい)です。

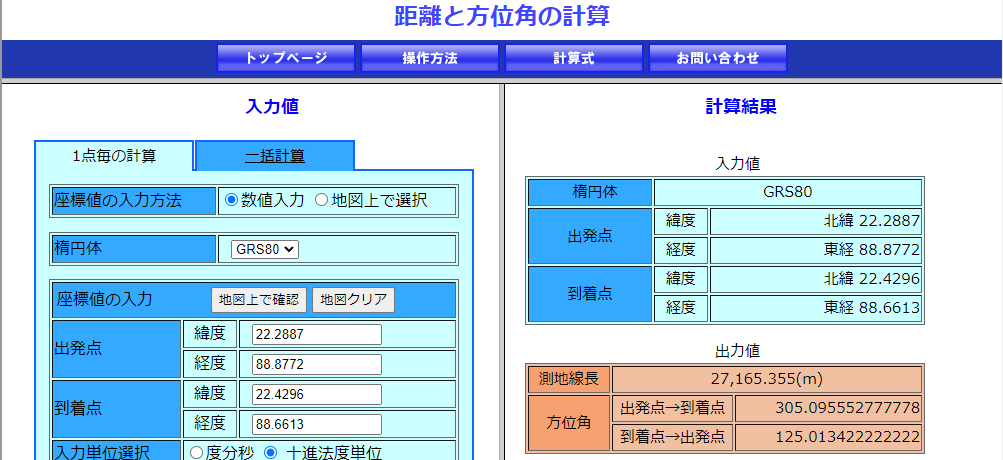

23:49:35時点の位置(緯度22.2887度、経度88.8772度)

23:50:35時点の位置(緯度22.4296度、経度88.6613度)

去年同様、ある程度の時間をあけ(今回は1分間)でどれくらい進んだか計算します。今回も距離の計算には国土地理院のページを使いました、緯度経度から距離を一発で計算してくれて便利です(サイトへのリンク)。

2地点間の距離は約27.2km、時間差は60秒から計算すると、対地速度は約1,630km/hです。地上でのマッハ1.3(ただし、サンタが飛んでいる高さ38,000ftsだとマッハ数はもっと高く出る)です。今年はそんなにずれていないみたいです。改善されましたねw

去年のサンタさんは、実質マッハ2という現代戦闘機+アフターバーナー並みの猛烈な速度で飛んでいましたが、今年はマッハ1.3と大幅にスピードダウンしました。とはいえスーパークルーズ(音速以上の飛行)であり、戦闘機並みの飛行性能であることは変わりありませんね……。来年の速度も気になります。覚えていたらまた計算してみましょう。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2022年12月22日

x86とARMとRISC-VでCoreMark対決

目次: RISC-V

CoreMarkを以前(2019年7月5日の日記参照)測りましたが、ARM系のGCCのバージョンを上げたのと、x86系と、RISC-V系のFU740の計測結果を追加しました。FU540の値は以前のままです。

x86_64

- AMD Ryzen 7 5700X / 3.4GHz Turbo 4.6GHz

- AMD Ryzen 9 3950X / 3.5GHz Turbo 4.7GHz

- AMD Ryzen 9 5900X / 3.4GHz Turbo 4.9GHz

- Intel Core i5 8250U / 1.6GHz Turbo 3.4GHz

- Intel Core i7 6700 / 3.4GHz Turbo 3.8GHz

- Intel Core i9 13900K / P-core: 3.0GHz Turbo 5.5GHz, E-Core: 2.2GHz Turbo 4.3GHz

- Intel Pentium J4205 / 1.5GHz Turbo 2.6GHz

AArch32/AArch64

- Amlogic A311D(Cortex-A73 / 2.2GHz x 4, Cortex-A53 / 1.8GHz x 2)

- Broadcom BCM2837(Cortex-A53 / 1.2GHz x 4, 32bit mode)

- NVIDIA T234 (Jetson AGX Orin 64GB)(Cortex-A78AE / 2.2GHz x 12)

- Renesas RZ/V2H(Cortex-A55 / 1.1GHz x 4)

- Rockchip RK3288(Cortex-A17 / 1.8GHz x 4)

- Rockchip RK3328(Cortex-A53 / 1.3GHz x 4)

- Rockchip RK3399(Cortex-A72 / 1.8GHz x 2, Cortex-A53 / 1.4GHz x 4)

- Rockchip RK3566(Cortex-A55 / 1.6GHz x 4)

- Rockchip RK3588(Cortex-A76 / 2.4GHz x 4, Cortex-A55 / 1.8GHz x 4)

RISC-V

- NSITEXE NS31A(NS31A / 25MHz x 1)

- SiFive FU540(U54-MC / 1.0GHz x 4)

- SiFive FU740(U74-MC / 1.2GHz x 4)

- SpacemiT Key Stone M1(X60 / 1.8GHz x 8)

- StarFive JH7110(U74-MC / 1.5GHz x 4)

動作周波数については後述します。

測定条件と結果

コンパイル条件は下記の通りです。

- AMD Ryzen 7 5700X: GCC-12.2.0 O2

- AMD Ryzen 9 3950X: GCC-7.5.0 Ofast

- AMD Ryzen 9 5900X: GCC-9.4.0 O2

- Intel Core i5 8250U: GCC-11.2.0 Ofast

- Intel Core i7 6700: GCC-9.4.0 Ofast

- Intel Core i9 13900K: GCC-13.3.0 O3

- Intel Pentium J4205: GCC-10.2.1 Ofast

- Amlogic A311D: GCC-9.4.0 Ofast

- NVIDIA T234 (Jestson AGX Orin 64GB): GCC-11.4.0 O2

- Renesas RZ/V2H: GCC-13.2.0 Ofast

- Rockchip RK3588, RK3566, RK3399, RK3328: GCC-10.2.1 Ofast

- Broadcom BCM2837: GCC-8.3.0 Ofast, 32bit

- Rockchip RK3288: GCC-10.2.1 Ofast, 32bit

- NSITEXE NS31A: GCC-12.2.0 Ofast

- SiFive FU740: GCC-10.2.0 Ofast

- SiFive FU540: GCC-8.3.0 Ofast

- SpacemiT Key Stone M1: GCC-13.2.0 Ofast

- StarFive JH7110: GCC-11.3.0 Ofast

Ryzen 7はなぜかO2よりOfastの方が遅かった(O2: 41946, Ofast: 40442)ので、O2の結果を採用しました。RK3399はCA72とCA53の2種類のコアがあるので、taskset 0x1 ./coremarkのように実行するコアを固定して計測しています。

CoreMarkのIterations/Secの結果はCPUの動作周波数の影響を受けてしまうため、CPUの性能比較をする際はIterations/SecをCPU動作周波数で割った値を使うことが多いです。

| SoC (x86) | CPU/micro arch | Iterations/Sec | GHz | CoreMark/MHz | Board/Machine |

|---|---|---|---|---|---|

| Ryzen 9 5900X | Zen 3 | 44345.89800 | 4.7 | 9.435 | |

| Ryzen 7 5700X | Zen 3 | 42040.35874 | 4.6 | 9.139 | |

| Ryzen 9 3950X | Zen 2 | 36140.22407 | 4.5 | 8.031 | |

| Core i9 13900K | Raptor Cove | 49664.76285 | 5.5 | 9.030 | Raptor Lake P-core |

| Core i9 13900K | Gracemont | 36354.82307 | 4.3 | 8.455 | Raptor Lake E-core |

| Core i5 8250U | Cabylake R | 26963.26256 | 3.6 | 7.489 | ThinkPad E480 |

| Core i7 6700 | Skylake | 29237.62883 | 3.8 | 7.694 | |

| Pentium J4205 | Goldmont | 13319.12627 | 2.6 | 5.122 | ASRock J4205-ITX |

| SoC (ARM) | CPU/micro arch | Iterations/Sec | GHz | CoreMark/MHz | Board/Machine |

| T234 | CA78AE | 21278.10483 | 2.2 | 9.671 | Jetson AGX Orin |

| RK3588 | CA76 | 18228.21728 | 2.4 | 7.595 | Radxa ROCK 5B |

| RK3588 | CA55 | 6745.983074 | 1.8 | 3.747 | Radxa ROCK 5B |

| A311D | CA73 | 12491.41215 | 2.2 | 5.677 | Khadas VIM3 |

| A311D | CA53 | 5909.213000 | 1.8 | 3.282 | Khadas VIM3 |

| RK3566 | CA55 | 6023.766497 | 1.6 | 3.764 | Radxa ROCK 3C |

| RZ/V2H | CA55 | 4064.214591 | 1.1 | 3.694 | Yuridenki Kakip |

| RK3399 | CA72 | 10218.15767 | 1.8 | 5.676 | Pine64 ROCKPro64 |

| RK3399 | CA53 | 4622.852300 | 1.4 | 3.302 | Pine64 ROCKPro64 |

| RK3328 | CA53 | 4215.259238 | 1.3 | 3.242 | Pine64 ROCK64 |

| RK3288 | CA17 | 8594.421439 | 1.8 | 4.774 | ASUS tinkerboard |

| BCM2837 | CA53 | 3877.973113 | 1.2 | 3.231 | Raspberry Pi 3B |

| SoC (RISC-V) | CPU/micro arch | Iterations/Sec | GHz | CoreMark/MHz | Board/Machine |

| Key Stone M1 | X60 | 6350.305969 | 1.8 | 3.527 | Milk-V Jupiter |

| JH7110 | U74-MC | 5324.298161 | 1.5 | 3.549 | StarFive VisionFive 2 |

| FU740 | U74-MC | 4134.509372 | 1.2 | 3.445 | SiFive HiFive Unmatched |

| FU540 | U54-MC | 2255.130422 | 1.0 | 2.255 | SiFive HiFive Unleashed |

| NS31A | NS31A | 58.164129 | 0.025 | 2.326 | Local RAM, FPGA(Digilent Arty A7-100T, Xilinx Artix-7) |

やはりx86系CPUの速さは圧倒的です。Ryzen 7は異次元の速さですし、ローエンド向けに思われがちなAtom系コアもARM Cortex-A72を圧倒しています。(12/28追記)Pentium J4205の動作周波数が間違っていた(1.5GHz → 2.6GHz)ので修正しました。

RISC-V勢はFU540(U54-MCコア)はかなり遅く、FU740(U74-MCコア)でやっとRK3328(Cortex-A53コア)などのSoCと並ぶくらいです。FU740を搭載したHiFive UnmatchedはPCと同じホームファクタのMini-ITXを採用しており、NVMe SSDやグラフィックカードが装着できる点などは非常に素晴らしいのですが……、PCの代わりに使用するとなると非力すぎて、RISC-V PCを名乗るにはまだ厳しそうですね。

CPU動作周波数の取得

LinuxでCPUの動作周波数を取得する方法は色々あって、イマイチ統一感がないですけれども、このベンチマークでは下記のようにしています。

- x86系: /proc/cpuinfoのcpu MHz欄

- ARM系: /sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/cpuinfo_cur_freq

- RISC-V系: SoC次第

FU740の動作周波数はCore PLL(/sys/kernel/debug/clk/corepll/clk_rateの値 = 1196000000)から得ました。ARM系はCPU周波数が負荷に応じて変化するため、yes > /dev/nullなどを起動してCPUに負荷をかけた状態で見ています。

もし私が何か勘違いしていてCPU動作周波数を間違えているとどうなるかというと、Coremark/MHzが間違った値になります。Iteration/Secは変わりません。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2023 | > | ||||

| << | < | 01 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |

最近のコメント20件

-

24年12月9日

24年12月9日

Up2Uさん (01/15 12:57)

「Hi I also find the p...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずきさん (12/23 23:51)

「良く見たらksys_read()でfil...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずきさん (12/23 23:15)

「ですね、まあpread+readだと話が...」 -

25年12月18日

25年12月18日

hdkさん (12/21 08:34)

「昔試しにデバイスドライバーを作ったことが...」 -

25年11月28日

25年11月28日

hdkさん (12/04 08:10)

「あれ、停止直前くらいの時のトルクコンバー...」 -

25年11月28日

25年11月28日

すずきさん (12/03 11:24)

「トルクコンバーターがいてエンブレは掛かり...」 -

25年11月28日

25年11月28日

hdkさん (12/02 08:02)

「"停止直前に急にエンブレがほぼゼロになる...」 -

25年10月6日

25年10月6日

すずきさん (10/10 13:14)

「ですね。ccはもはやコンパイラというより...」 -

25年10月6日

25年10月6日

hdkさん (10/10 08:27)

「ただのHello, worldでも試して...」 -

25年9月29日

25年9月29日

すずきさん (10/03 00:29)

「なんと、メタパッケージ入れてなかったです...」 -

25年9月29日

25年9月29日

hdkさん (10/02 06:51)

「あれ、dkmsは自動ビルドされるのが便利...」 -

20年8月24日

20年8月24日

すずきさん (08/30 22:06)

「ですね、自分も今はPulseAudioを...」 -

20年8月24日

20年8月24日

hdkさん (08/29 09:32)

「ALSA懐かしい... PulseAud...」 -

16年2月14日

16年2月14日

すずきさん (08/04 01:31)

「お役に立ったようでしたら幸いです。」 -

16年2月14日

16年2月14日

enc28j60さん (08/03 17:40)

「ちょうど詰まっていたところです。\n非常...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/30 00:10)

「ギクシャクするのは減速時の2速シフトダウ...」 -

25年7月20日

25年7月20日

hdkさん (07/29 07:38)

「2速発進でギクシャクするんですか? 面白...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/28 23:16)

「なるほど。レガシィB4のATはDレンジで...」 -

25年7月20日

25年7月20日

hdkさん (07/28 21:28)

「MT車でも1速はギクシャクするので完全に...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/28 00:44)

「何日か乗ってみて気づいたんですが、Dレン...」

最近の記事3件

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日: