2025年6月2日

Watchdogを使う

目次: Linux

WatchdogもしくはWatchdog Timerなどと呼ばれますが、システムがハングアップしたときに強制的に再起動する仕組みがあります(SW実装とHW実装があります)。Linuxも対応していますので、試しに使ってみます。

今回はROCK 3Cを使って実験したいと思います。ROCK 3Cの/dev以下を見ると/dev/watchdog0がありますから、HW Watchdogが存在していることがわかります。

Linuxに認識されているWatchdogデバイス確認

$ ls /dev/watchdog* /dev/watchdog /dev/watchdog0

デバイスツリーのwatchdogのcompatibleを確認すると"snps,dw-wdt"でした。つまりsnps(= Synopsys社)のWatchdog IPを搭載しています。

Watchdogのcompatible

# cat /proc/device-tree/watchdog@fe600000/compatible snps,dw-wdt

頭についているdw-はDesignWareの略でしょう。DesignWareはSynopsysが販売/提供しているIPのブランド名です。

インストール&動作確認

準備は簡単でaptなどでwatchdogパッケージをインストールするだけです。環境はDebian GNU/Linux 11 (bullseye)です。

Watchdogサービスインストール

# apt-get install watchdog

インストールしたら設定ファイル/etc/watchdog.confの最後の行にwatchdog-device設定を付け加えて、restartします。

設定ファイル/etc/watchdog.conf

# Check for a running process/daemon by its PID file. For example,

# check if rsyslogd is still running by enabling the following line:

#pidfile = /var/run/rsyslogd.pid

watchdog-device = /dev/watchdog0

Watchdogサービスrestart

# apt-get restart watchdog

動作確認として、ソフトウェアの動作を完全に停止させて、Watchdogがハードウェア的にリセットを掛けてくれる様子を見ます。ソフトウェアを完全に止める簡単な方法は、Sysrqにcを書き込んでわざとLinuxカーネルをクラッシュさせることでしょう。他の方法でも構いません。

わざとLinuxを止めてWatchdogの動作確認

echo c > /proc/sysrq-trigger (89秒後に再起動されるはず)

再起動されない場合は設定ファイルの書き方が間違っていると思われます。ありがちな間違いとしては、

- デバイスファイル名の設定をwatchdog_deviceにしている(正しくはハイフンでwatchdog-device)

- デバイスファイル名に引用符を付けている(引用符は要らない)

もし変な設定になっていたときはsystemctl status watchdogを見ると、エラーが出ているはずです。

エラーメッセージ例

#### 設定名を間違えたとき(alive=にデバイスファイル名が出ない) rock-3c watchdog[1398]: alive=[none] heartbeat=[none] to=root no_act=no force=no #### デバイスファイル名を間違えたとき rock-3c watchdog[1376]: cannot open /dev/watchdogeee (errno = 2 = 'No such file or directory')

正しく設定できているとalive=の部分にデバイスファイル名が出ます。

正しく動作しているときのメッセージ例

rock-3c watchdog[1419]: alive=/dev/watchdog0 heartbeat=[none] to=root no_act=no force=no rock-3c watchdog[1419]: watchdog now set to 89 seconds rock-3c watchdog[1419]: hardware watchdog identity: Synopsys DesignWare Watchdog

どのWatchdogデバイスでも必ずそうなるのかはわからないですが、私の環境だと再起動までの秒数と、ハードウェア名(Synopsys DesignWare Watchdog)も出ていました。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2025年5月26日

メガネ注文

Newメガネを注文しました。今までどんなメガネかけてたっけ?と気になったので日記から掘り起こしてみました。古いものはいつ買ったのかすら怪しく、詳細も書き残していませんでした。メガネに関心がないことが良くわかりますね……。

- 2004年3月 オクターボ004(筑波、パリミキ)

- 2005年7月 999.9(北海道?詳細不明)

- 2008年12月 AMIPARIS TR-323(西武で買った、東京メガネ?)

- 2020年11月 増永眼鏡 GMS-831(品川、OPTIQUE PARIS MIKI)

- 2025年5月 増永眼鏡 GREENWICH(品川、OPTIQUE PARIS MIKI)

フォーナインズ(999.9)の前にもメガネは持っていたのですが、記録がなくて何もわかりません。パリミキに行って購入記録を聞いてみたら上記のような感じでした。20年前でも残ってるんですね。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2025年5月25日

JTSA Unlimited大会参加2025

目次: 射的

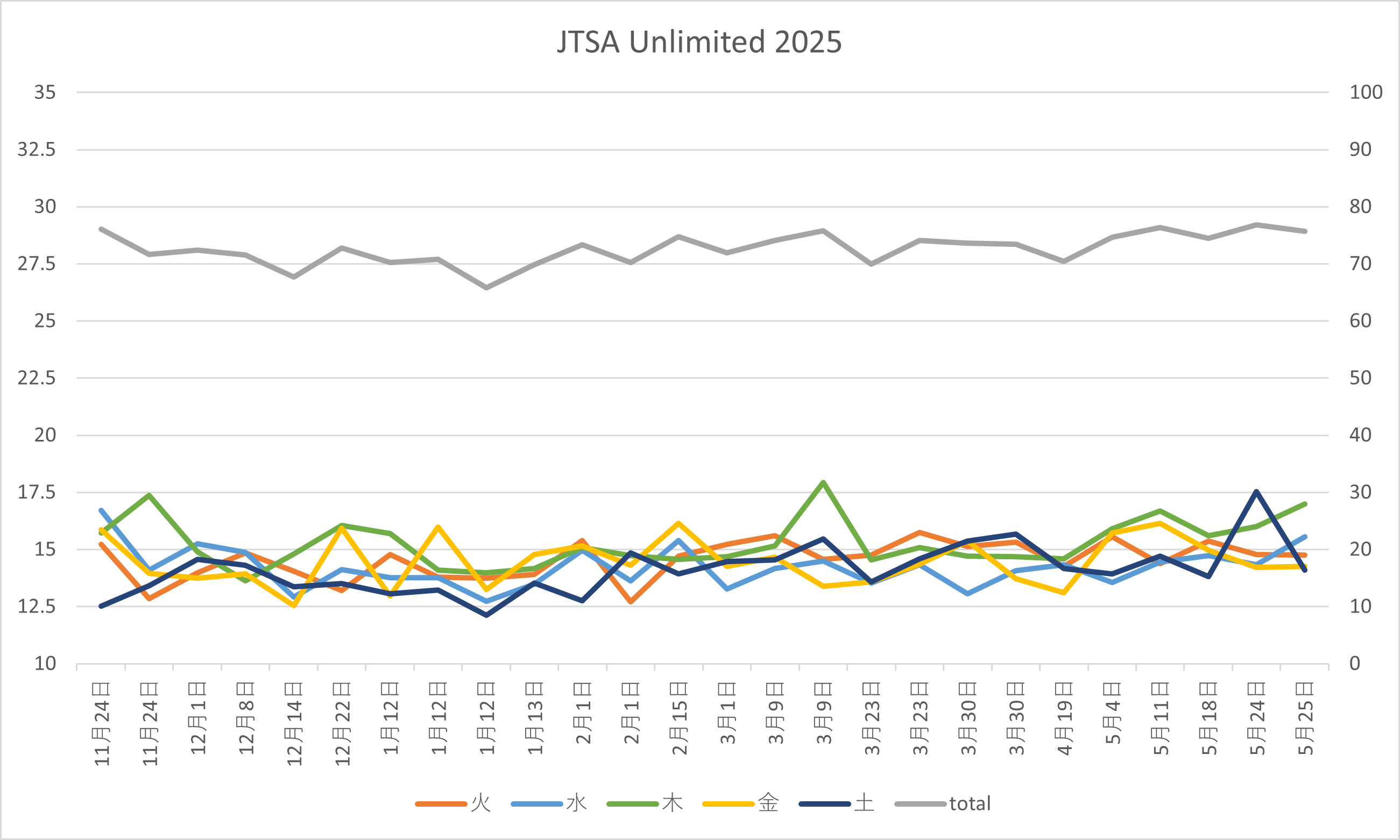

JTSA Unlimitedの大会に参加しました。

「木」ステージが大失敗、「水」もダメダメで、高速ステージの「土」もいまいち振るわず、結果は75.69秒(前回は76.75秒)でした(総合82位/113人、LM 12位/21人)。70秒台前半くらいを出したかったけど無念ですね。

練習会の記録を見ると自己ベストは65.81秒ですが、その後はほとんど60秒台が出ないところをみると、75〜70秒くらいが実力と思われます。最近はあまり上達している感じがしません。そろそろ週1練習の限界かもしれませんが、今後もゆるゆると続けていきます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2025年5月24日

メガネが壊れた

金曜日、メガネの鼻当てが曲がってんなー?と思って、元の位置に戻そうと指で押したらパキっと音がして折れました。なにーー!?メガネの固定が甘くなって激しい動き、例えば走ったり階段の上り下りをすると、メガネが上下に揺れて視界がグワングワンします、目が回ります……。

直近で一番困ったのは、明日のシューティング大会JTSA Unlimitedです。サブのメガネもないし、メガネ外したら的が見えないですから、壊れたメガネのまま参加するしかありません。不幸中の幸いか、JTSA Unlimitedはアクションなし=その場から動かないで撃つタイプなのでメガネが揺れてどうこうなることはありません。

今日のシューティング練習会で試した限りでも、視界に大きな影響はなかったですし壊れたメガネで参加してきます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2025年5月23日

デバッグ用のlibcを使って実行する方法(ダイナミックリンク編)

目次: C言語とlibc

Cライブラリのデバッグをしたいときはあまりないと思いますが、Cライブラリにデバッグ情報やprintを追加して実行する方法を紹介します。今回使用するのはDebian Testingが採用しているglibc-2.40です。

システムにインストールされているバージョンと同じにしないと動作しないと思います。システムにインストールされているCライブラリの確認方法、ビルド方法は前回の日記(2025年5月22日の日記参照)と同様です。ソースコードは~/work/の下にあるとします。

Cライブラリをビルドしたら、テストプログラムをビルドします。スタティックリンクのときとは異なり-Lオプションは指定しません。ビルドは通常と一緒で、実行時にライブラリを差し替えるからです。-Dオプションには先程改変したpthread_sigmask()を呼ぶためのコンパイルスイッチを指定します。

ダイナミックリンク

$ gcc -g -O2 -Wall -DUSE_PTHREADSIGMASK test.c

実行すると追加したhogeが出力されるはずです。

テストプログラムを実行(ダイナミックリンク版)

$ LD_PRELOAD=~/work/glibc/__build/libc.so ./a.out Use pthread_sigmask th 0: sub (child ) thread start th 0: pthread_sigmask(block) th 1: sub (child ) thread start th 1: pthread_sigmask(block) hoge th 2: sub (child ) thread start th 2: pthread_sigmask(block) hoge hoge th 3: sub (child ) thread start th 3: pthread_sigmask(block) th 4: main (parent) thread start th 4: pthread_sigmask(block) hoge hoge th 3: loop start th 4: loop start th 2: loop start th 0: loop start th 1: loop start

デバッグしてみましょう。

テストプログラムをデバッグ(ダイナミックリンク版)

$ gdb ./a.out

(gdb) set env LD_PRELOAD ~/work/glibc/__build/libc.so

(gdb) b pthread_sigmask

(gdb) run

Thread 2 "a.out" hit Breakpoint 2, __GI___pthread_sigmask (how=0,

newmask=0x7ffff7dd2da0, oldmask=0x7ffff7dd2e20) at pthread_sigmask.c:29

29 printf("hoge\n");

(gdb) bt

#0 __GI___pthread_sigmask (how=0, newmask=0x7ffff7dd2da0,

oldmask=0x7ffff7dd2e20) at pthread_sigmask.c:29

#1 0x00005555555555e3 in thread_main (arg=0x7fffffffc880)

at signal_thread.cpp:81

#2 0x00007ffff7e63332 in start_thread (arg=<optimized out>)

at pthread_create.c:447

#3 0x00007ffff7edede8 in __GI___clone3 ()

at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone3.S:78

環境変数を設定して実行すると、ソースコードが表示されること、先程追加したprintf()が見えることも確認できました。ダイナミックリンクもうまくいっていそうです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2025年5月22日

デバッグ用のlibcを使って実行する方法(スタティックリンク編)

目次: C言語とlibc

Cライブラリのデバッグをしたいときはあまりないと思いますが、Cライブラリにデバッグ情報やprintを追加して実行する方法を紹介します。今回使用するのはDebian Testingが採用しているglibc-2.40です。

バージョンはよほど古いバージョンでなければ動くと思いますが、最初はシステムにインストールされているバージョンと同じにしたほうがトラブルが少ないと思います。システムにインストールされているCライブラリの確認方法はディストリビューションによって違いますが、DebianやUbuntuならば下記のように確認できます。

インストールされているCライブラリのバージョン確認

$ dpkg -l libc6:amd64 Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ||/ Name Version Architecture Description +++-===============-============-============-================================= ii libc6:amd64 2.40-7 amd64 GNU C Library: Shared libraries

バージョンは2.40でした。次にglibc-2.40のソースコードをもってきてビルドします。ソースコードは~/work/の下にあるとします。

glibcのソースコードを取得&ビルド

$ git clone git://sourceware.org/git/glibc.git $ cd glibc $ git checkout glibc-2.40 $ mkdir build $ cd build $ ../configure --disable-sanity-checks --enable-debug $ make -j16

実行したときに自分でビルドしたライブラリかどうか簡単にわかるようにpthread_sigmask()にprintf()を追加してからビルドします。

pthread_sigmaskにprint文を追加

$ git diff

diff --git a/nptl/pthread_sigmask.c b/nptl/pthread_sigmask.c

index a39f3ca335..4c725592b6 100644

--- a/nptl/pthread_sigmask.c

+++ b/nptl/pthread_sigmask.c

@@ -19,12 +19,14 @@

#include <pthreadP.h>

#include <sysdep.h>

#include <shlib-compat.h>

+#include <stdio.h>

int

__pthread_sigmask (int how, const sigset_t *newmask, sigset_t *oldmask)

{

sigset_t local_newmask;

+ printf("hoge\n");

/* The only thing we have to make sure here is that SIGCANCEL and

SIGSETXID is not blocked. */

if (newmask != NULL

ビルドしたglibcとテストプログラムをスタティックリンクします。-Lオプションには先程glibcをビルドしたディレクトリを指定し、-Dオプションには先程改変したpthread_sigmask()を呼ぶためのコンパイルスイッチを指定します。テストプログラムは以前紹介したものです(2025年5月12日の日記参照)。

スタティックリンク

$ g++ -g -O2 -Wall -static -L ~/work/glibc/build -DUSE_PTHREADSIGMASK 20250512_signal_thread.cpp

実行すると追加したhogeが出力されるはずです。

テストプログラムを実行

$ ./a.out Use pthread_sigmask th 0: sub (child ) thread start th 0: pthread_sigmask(block) hoge th 1: sub (child ) thread start th 1: pthread_sigmask(block) hoge th 2: sub (child ) thread start th 2: pthread_sigmask(block) hoge th 4: main (parent) thread start th 4: pthread_sigmask(block) th 3: sub (child ) thread start th 3: pthread_sigmask(block) hoge hoge th 4: loop start th 1: loop start th 3: loop start th 2: loop start th 0: loop start

最後にデバッグしてソースコードが表示されるか試しましょう。

テストプログラムをデバッグ

$ gdb a.out

(gdb) b pthread_sigmask

(gdb) run

Thread 2 "a.out" hit Breakpoint 1, __pthread_sigmask (how=0,

newmask=0x7ffff7ff7120, oldmask=0x7ffff7ff71a0) at pthread_sigmask.c:29

29 printf("hoge\n");

(gdb) bt

#0 __pthread_sigmask (how=0, newmask=0x7ffff7ff7120, oldmask=0x7ffff7ff71a0)

at pthread_sigmask.c:29

#1 0x0000000000401c43 in thread_main (arg=0x7fffffffc900)

at signal_thread.cpp:81

#2 0x00000000004109cf in start_thread (arg=<optimized out>)

at pthread_create.c:447

#3 0x0000000000422968 in __clone3 ()

at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone3.S:78

ソースコードが表示されること、先程追加したprintf()が見えることも確認できました。良さそうです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2025年5月20日

glibcのsigprocmask()とpthread_sigmask()の実装

目次: C言語とlibc

以前、シグナルマスク(sigprocmaskのマニュアル)の「規定されていない」使い方をするとどうなるか?を見ました。前回までに確認したことは、5つのマルチスレッド(親スレッド+4つの子スレッド)で全員でsigwait()するのは共通で、誰がsigprocmask()を呼ぶか?を変えながら、下記4パターンを試しました。

- 最初のスレッドがsigprocmask()

- 最初のスレッド「以外」の1スレッドがsigprocmask()

- 全スレッドがsigprocmask()

- 全スレッドがpthread_sigmask()

結果は1と2はabortし、4は「正しい方法」なので正しく動くとして、なぜか3も正しく動いていました。予想としてはsigprocmask()とpthread_sigmask()は実装が似ていて偶然こうなるのでしょう。

やっと本題

今回はGNU libc(glibc-2.41)のソースコードを確認して予想の答え合わせをします。繰り返しますが、マルチスレッドでsigprocmask()を呼ぶのは未定義動作なので3番の方法が正しく動く保証はないし、将来実装が変わって動かなくなる可能性があります。

まずpthread_sigmask()のコードを見ます。pthreadの制御に使うシグナルのマスクを消して、rt_sigprocmaskシステムコールを呼ぶだけです。

glibcのpthread_sigmask()の実装

// glibc/nptl/pthread_sigmask.c

int

__pthread_sigmask (int how, const sigset_t *newmask, sigset_t *oldmask)

{

sigset_t local_newmask;

/* The only thing we have to make sure here is that SIGCANCEL and

SIGSETXID is not blocked. */

if (newmask != NULL

&& (__glibc_unlikely (__sigismember (newmask, SIGCANCEL))

|| __glibc_unlikely (__sigismember (newmask, SIGSETXID))))

{

local_newmask = *newmask;

clear_internal_signals (&local_newmask);

newmask = &local_newmask;

}

/* We know that realtime signals are available if NPTL is used. */

int result = INTERNAL_SYSCALL_CALL (rt_sigprocmask, how, newmask,

oldmask, __NSIG_BYTES);

return (INTERNAL_SYSCALL_ERROR_P (result)

? INTERNAL_SYSCALL_ERRNO (result)

: 0);

}

libc_hidden_def (__pthread_sigmask)

versioned_symbol (libc, __pthread_sigmask, pthread_sigmask, GLIBC_2_32);

次にsigprocmask()のコードを見ます。見ての通りpthread_sigmask()を呼び出しているだけです。

glibcのsigprocmask()の実装

// glibc/sysdeps/unix/sysv/linux/sigprocmask.c

/* Get and/or change the set of blocked signals. */

int

__sigprocmask (int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset)

{

int result = __pthread_sigmask (how, set, oset);

if (result == 0)

return 0;

__set_errno (result);

return -1;

}

libc_hidden_def (__sigprocmask)

weak_alias (__sigprocmask, sigprocmask)

似ているどころか完全に一致していました。道理で同じ動作になるわけですね。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2025 | > | ||||

| << | < | 06 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | - | - | - | - | - |

最近のコメント20件

-

24年12月9日

24年12月9日

Up2Uさん (01/15 12:57)

「Hi I also find the p...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずきさん (12/23 23:51)

「良く見たらksys_read()でfil...」 -

25年12月18日

25年12月18日

すずきさん (12/23 23:15)

「ですね、まあpread+readだと話が...」 -

25年12月18日

25年12月18日

hdkさん (12/21 08:34)

「昔試しにデバイスドライバーを作ったことが...」 -

25年11月28日

25年11月28日

hdkさん (12/04 08:10)

「あれ、停止直前くらいの時のトルクコンバー...」 -

25年11月28日

25年11月28日

すずきさん (12/03 11:24)

「トルクコンバーターがいてエンブレは掛かり...」 -

25年11月28日

25年11月28日

hdkさん (12/02 08:02)

「"停止直前に急にエンブレがほぼゼロになる...」 -

25年10月6日

25年10月6日

すずきさん (10/10 13:14)

「ですね。ccはもはやコンパイラというより...」 -

25年10月6日

25年10月6日

hdkさん (10/10 08:27)

「ただのHello, worldでも試して...」 -

25年9月29日

25年9月29日

すずきさん (10/03 00:29)

「なんと、メタパッケージ入れてなかったです...」 -

25年9月29日

25年9月29日

hdkさん (10/02 06:51)

「あれ、dkmsは自動ビルドされるのが便利...」 -

20年8月24日

20年8月24日

すずきさん (08/30 22:06)

「ですね、自分も今はPulseAudioを...」 -

20年8月24日

20年8月24日

hdkさん (08/29 09:32)

「ALSA懐かしい... PulseAud...」 -

16年2月14日

16年2月14日

すずきさん (08/04 01:31)

「お役に立ったようでしたら幸いです。」 -

16年2月14日

16年2月14日

enc28j60さん (08/03 17:40)

「ちょうど詰まっていたところです。\n非常...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/30 00:10)

「ギクシャクするのは減速時の2速シフトダウ...」 -

25年7月20日

25年7月20日

hdkさん (07/29 07:38)

「2速発進でギクシャクするんですか? 面白...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/28 23:16)

「なるほど。レガシィB4のATはDレンジで...」 -

25年7月20日

25年7月20日

hdkさん (07/28 21:28)

「MT車でも1速はギクシャクするので完全に...」 -

25年7月20日

25年7月20日

すずきさん (07/28 00:44)

「何日か乗ってみて気づいたんですが、Dレン...」

最近の記事3件

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日: