2017年6月7日

USB 3.0を使うとワイヤレスキーボードの動作不良? - USB 3.0をざっくり調べる

目次: PC

先日(2017年6月2日の日記参照)の続きです。USB 3.0機器のそばにワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードのレシーバーを設置すると、動かなくなってしまう現象についてです。

まず、本当にUSB 3.0のせいなのか気になります。

CQ出版「USB 3.0設計のすべて」を良くわからんながらもパラパラ眺めているのですが、先日書いた(2017年6月5日の日記参照)ようにUSB 3.0はPCI ExpressのPHYを使い回していて、USB 3.0の物理層とPCI Expressの物理層の間で、2ペア作動信号による全二重通信、8b/10bエンコード、そして信号速度5Gbpsなど共通点が多いです。

5Gbpsの信号速度と2.4GHz無線の関係

USB 3.0の信号速度は5Gbpsです。ということはクロックは5GHzのはずで、一番強烈なノイズは5GHz付近じゃないかと思ったのですが、何故2.5GHzなのでしょうか?

まず確実に言えるのは、USB 3.0にクロック信号だけを伝える配線は存在しません。PCI ExpressやUSB 3.0の8b/10bエンコードは信号とクロックを一緒に送る、埋め込みクロックと呼ばれる信号の送り方で、5GHzで単純に振動する信号はありません。

USB 3.0は5Gbpsと名乗るからには、送信側、受信側ともに信号を5G回/sで見ている、つまり1bitの間隔が0.2nsになっているはずです。もし0.2ns間隔で1, 0を交互に繰り返すような信号なら2.5GHzの正弦波に近い信号になるため、2.5GHz付近にノイズが発生するはずです。しかし8b/10bの信号表を見ていると1, 0が交互に出るパターンも存在しますが、1, 1, 0, 0のように同じ値が2回以上続いてから反転するパターンの方が多いように見えます。

少ないとは言え8b/10bエンコーディングで1, 0のパターンが生成される以上、USB 3.0が2.5GHz帯にノイズを出すことは間違いないと考えられますが、この考え方であってるんでしょうか?何だかスッキリしません……。

規格でのノイズ対策は?

本に依れば、コネクタやレセプタクルに厳しく品質を求めており、スペクトル拡散クロック(SSC)が必須でEMI対策を頑張っているようにも見えます。

SSCで特定の周波数にピークが来るようなノイズは防げるけど、如何なSSCと言えども満遍なくノイズが発生するのは避けられません。また、ワイヤレスマウスやキーボードの出力がそれほど強いとは考えにくいので、無線がノイズに負けやすいのかもしれません。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年6月6日

DTIの実力

目次: プロバイダ

先日(2017年5月29日の日記参照)の続きです。

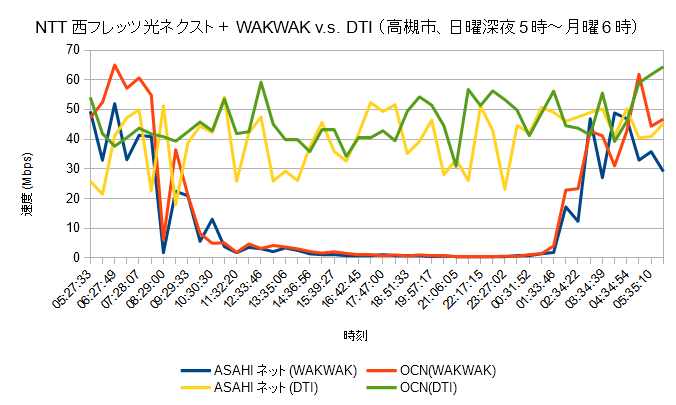

DTIからPPP接続のIDやパスワードが送られてきましたので、早速、接続先を切り替えて通信速度を測ってみました。

比較しやすいように、先週に計測したWAKWAKの通信速度と重ねてグラフを作成しました。計測した日が異なるので厳密な比較ではありません。あと横軸の時間は大体同じに揃えましたが、計測の都合上10分くらいズレてます。

DTIは速いです。けっこう速度が揺れていて、今後、人が増えたらWAKWAKと同じ結末になるのでは……という不穏な気配もありますが、今のところ、日中〜夕方の速度は圧倒的です。10倍以上速いです。

これならAmazonの漫画も数分でダウンロードできます。DTIにして良かったです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年6月5日

USB 3.0を使うとワイヤレスキーボードの動作不良? - USB 3.0と2.5GHzの関係

目次: PC

以前(2017年6月2日の日記参照)の続き。

CQ出版「USB 3.0設計のすべて」を良くわからんながらもパラパラ眺めているのですが、USB 3.0はPCI ExpressのPHYを使い回せるという記述がやたら出てきます。言われてみれば、なるほどで、高速SerDes設計は難しいのでUSB 3.0用に新たに起こすより、PCI ExpressのPHYを使い回せる方が半導体ベンダも楽だし、結果的に安くなるしハッピーですよね。

5Gbpsというバカっ速な信号の取り回しは大変ですが、物理層、コネクタ、ボード設計にPCI Expressのノウハウが使い回せることも恩恵だそうです。これも結果的に値段に反映されてハッピーですね。

だからUSB 3.0の物理層とPCI Expressの物理層の間で、2ペア作動信号による全二重通信、8b/10bエンコード、信号速度5Gbps(2.5GHz付近のノイズが出る)など共通点が多いのは、偶然では無いのです。さらに本によれば、コネクタやレセプタクルに厳しく品質を求めており、スペクトル拡散クロックが必須でEMI対策を頑張っているようにも見えます。

それでも2.4GHz帯の無線とのトラブルが多いところを見ると、2.4GHz帯への干渉は抑えきれなかった?考えから抜けていたのか?もしくは使ってるデバイスや配線がショボい?単に無線がノイズに弱いだけ?

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年6月4日

レガシィのタイヤ交換(DNA ECOS)

目次: 車

気づけば6年(2011年5月1日の日記参照)経過しており、ヒビ割れていたタイヤを交換しました。以前とほぼ同じヨコハマのDNA ECOS ES31 215/45R17に換えました。イエローハット長尾店(枚方市)にて74,000円でした。

タイヤの交換工賃1本1,000円くらい、古タイヤ処分が1本500円くらいでしょうから、実質は1本17,000円くらいってことですかね。特に値引き交渉はしてないです。

ついでに、窒素充填、劣化で白くなってたバルブの交換、ホイールの土台部分?のサビ落としもやってくれましたから、もう少しお得かも。そういえばホイールの土台どころかボルトの根元まで錆びてました。放っておいたらホイールナット外れなくなりそう。

窒素ガスはやたら圧を高めに入れてました(標準は2.2〜2.3kPaですが2.5kPa入れてた)。何でだろ?理由を聞くのを忘れました。あと何回でも入れますから、来てくださいね〜的なことを言ってました。

感想

若干、静かになったような気が……しないな……。交換前とほぼ同じタイヤだし、正直言って、何が変わったのか全くわかりません。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年6月3日

サーバのストレージをSSDに

先日の続き(2017年5月5日の日記参照)です。SanDisk SDCZ88-128G-J57というUSBメモリをサーバの起動ディスクにしていましたが、メチャメチャ熱くなります。季節的にもこれから暑くなりますし、いきなり壊れても困るのでSSDに買い換えました。

購入したのはTranscend TS128GESD400K(Amazonで9,500円くらい)です。SSDは百花繚乱でどれが良いのかわかりません。とりあえず低発熱を謳っていたので選んでみました。容量は64GBもあれば十分なので、一番安い128GBモデルです。さっき見たら1TBモデルは5万円以上するようで……。

64bitの世界へ

SSDに置き換えるついでにDebianを32bit版から64bit版に入れ替えました。せっかく16GBもメモリ積んだわけだし、64bitの広々アドレス空間で頑張って頂こうと思います。

クリーンインストールしたので、今まで使っていた設定が全部吹き飛んでいます。

とりあえず普段使っていた機能は、以前と同様レベルまで復活させましたが、DLNAサーバーだけは復活できていません。ずっとMediaTombを使っていたのですが、今はあまり使わないらしくて、ReadyMedia(MiniDLNA)に置き換えようと思っています。

他にも色々欠けた機能がありそうですけど、気づいたら復活させるってことで…。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年6月2日

USB 3.0を使うとワイヤレスキーボードの動作不良?

目次: PC

サーバのワイヤレスキーボードが妙に調子悪くて不思議だったのですが、どうもレシーバーがUSB 3.0デバイスの近くに刺さっていると調子が悪くなります。

ワイヤレスキーボードの故障かと思ったのですが、USB 3.0デバイスを取り去ったり、レシーバーを別のポートに移動させると一気に調子が良くなるので、故障でもなさそうです。

USB 3.0の信号ってWi-Fi、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードなどで良く使われる2.4GHz帯にノイズをまき散らすんでしたっけ?まさかこんな形で体験するとは……。

もう少し検証

筐体の前面にUSB 2.0のポート、筐体の背面にUSB 3.0/USB 2.0のポートがあるマシンを使ってこんな実験をしました。

| 条件 | レシーバー | USBメモリ | 結果 |

|---|---|---|---|

| 3.0同士 | 背面3.0 | 背面3.0 | 不調、10文字に1文字くらいしか入力できない |

| 3.0/2.0隣接 | 背面3.0 | 背面2.0 | 不調、10文字に1文字くらいしか入力できない |

| 3.0/2.0離す | 背面3.0 | 前面2.0 | 好調 |

| 2.0同士 | 前面2.0 | 前面2.0 | 好調 |

ちなみにUSBメモリの電磁波対策がショボいのか?と疑って、USB 3.0ケーブル+SSDでも試してみましたが、結果は同じでした。実はUSB 3.0ケーブルもショボいか、マザーボードのコネクタ側からノイズが回り込んでいるのか、可能性を挙げるときりが無いですけど、もはや私には確かめようが無いです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月31日

やっと見つけたリモートデスクトップの代わり

目次: Linux

少し前(2017年3月21日の日記、2017年3月24日の日記参照)にOSをDebian Testingに入れ替えました。

DebianマシンのデスクトップにWindowsからアクセスする際にはTightVNCを使っていますが、一つだけ大きな不満があります。それはデスクトップの大きさが固定であることです。

VNCの画面はできるだけ大きく取りたいですが、あまり大きくするとノートPCのような狭い画面のマシンからアクセスするときVNCの画面全体が見えなくなります。TightVNCの場合、画面をスクロールするか、画面を縮小するしかありませんでした。

かといって、スクロールは面倒だし、画面縮小は字が見づらいので、諦めて狭い画面にして使うしかありませんでした。特に広いディスプレイで見たときに画面が余りまくって勿体ないです。

今日、そんな悩みを解決してくれるナイスなソフトを見つけました。TigerVNC です。Debian Testingのパッケージに含まれているため、面倒なインストール作業は不要です。

TigerVNCのVNCサーバはXRandRに対応しており、ビューア側の大きさ変更に合わせて、サーバ側の画面解像度を変えてくれるのです。これだ、この機能が欲しかったんですよ。早速サーバ側(Debian側)もビューア側(Windows側)も入れ替えました。

Java版のクライアントを使っていますが、半角/全角キーが効かず、フルスクリーンにしたときに縦の解像度がやや短いなど、変なところもありますが、こんなの解像度固定の辛さに比べればカワイイものです。

しばらくこれで常用してみます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月29日

プロバイダをDTIへ変更

目次: プロバイダ

何度か書いてきましたが、ドコモ光(NTT西日本 フレッツ光ネクスト)+WAKWAKの組み合わせが、遅すぎて耐えられないので、プロバイダを変えることにしました。

変更先はどこでも良かったんですけど、ドコモショップの人がなぜかDTIを推してくるので、DTIに切り替えました。なぜDTI?速度の比較値でも持っているの?と聞いてみましたが、持ってないと言っていました。昔、何かあったんですかね…?

ちなみにプロバイダ切り替えだけで、手数料が3,000円もかかります。完全にドブに捨てる系の出費です。もしDTIでも遅かったらドコモ光ごと解約します。違約金がさらに8,000円掛かって最悪ですけど。

ドコモ光にしたら、高くなって、遅くなって、オンラインで出来てた手続きがドコモショップじゃないと出来なくなって、事務手数料だの違約金だの金ばかり取られて、二度とフレッツ光に戻せなくなって、何一つ良いことがないです。ドコモ光に変えたのは完全に間違いです。高い勉強代でした……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月28日

レガシィのリコール

目次: 車

ディーラーから車のリコールのお知らせが2件来ていたので行ってきました。

1つは世界を震撼させたタカタ製エアバッグ(BL5形式のレガシィB4は助手席側に採用していた)の交換の件で、もう1つはフロントストラットのナットが緩んで破損する可能性がある件(参考サイト)です。

エアバッグは以前もリコールされましたが、その時は代替品が間に合わずエアバッグを停止しただけの状態になっていました。今回は代替品に換装してもらいまして、助手席エアバッグが復活しました。良かった。

フロントストラットは乗り方によってはサスが壊れるとか怖いことが書いてあったのですが、特に問題はなくナットだけ新品になったそうです。良かった、のかな。

パワーウインドウが泣いてる

ついでなので、リアウインドウを上げたり下げたりすると「キイィーーー」という凄まじい異音がすることも相談してみました。

ガラスを保持する部品がすり減っているらしくて、もし交換するなら左右合わせて2万円くらいとのことでした。

あまりにデカい音がするので、ガラスが破損しないか心配でしたが、そこは平気らしいです。洗車の時にリアウインドウのパッキン付近を掃除すると良いことも教えてもらいました。

音が我慢できないレベルなら交換する位で良いみたいですので、今日は応急処置をして様子見となりました。けど、早速、帰り道でキーキー鳴ってました。もう鳴るのか、早いな。こりゃダメそうだね。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2017年5月27日

Newマウス(エレコムM-XGL20DLBK)

目次: PC

マウスが合わなくて手首が痛くなってきたので、エレコムのM-XGL20DLBK(公式サイト)を買いました。ヤマダ電機で5,230円でした。エレコムのマウスでは一番高級な部類?3種類サイズ設定があって、一番大きいLサイズで、単三電池で動くのが特徴です。

高級マウスほどボタンが多くなりがちで、このマウスも例外では無い(8ボタン)ですが、間違って指が当たる場所には配置されていません。ボタンがたくさん欲しい人も、私のように3ボタン以外は要らない人も特に不満は無いはずです。

M-XGL20DLBKは持ちやすいと思いますが、やはり手が痛くなってきます。贅沢を言えば、もう少し幅があるか、マウスの右側にもう少し薬指が掛かれば楽だったんですけど…。

マウスが手に合わない理由は?

Logicool Performance MXだけは手が痛くならないのに、家にあるほとんどのワイヤレスマウスで手が痛くなるのは何でだろう?と思って、家にあるマウスを取っ替え引っ替えして、何が違うのか確認してみました。

私の基本的なマウスの持ち方は、手のひらをマウスに付けずに親指と小指で挟んで持っているようです。意識して決めた持ち方では無いので、何故そうしているかわかりませんけど、細かい操作をしたいが故に行き着いた持ち方?じゃないかと思っています。

この持ち方の欠点は、重たいマウス(※)を使うと、小指や手首辺りが痛くなることです。

この理屈で行くとPerformance MXは数あるマウスの中でも最重量級ですので、すぐに手が痛くなってしまうはずです。しかし実際は逆です。なぜでしょう?

(※)ワイヤレスマウスはバッテリーを内蔵する関係で、小さいマウスでも意外と重さがあります。ちなみにM510 87g, M-XGL20DLBK 90g, M560 104g, Performance MX 136g(いずれも電池除く)です。アルカリ電池や単三eneloopは1本25g〜30gくらいなので、どのマウスも100gは超えてきます。

奇跡のLogicool Performance MXとタオル

その答えはPerformance MXのあまりの大きさと高さでした。大きすぎるので手のひらをマウスに付けて、親指と薬指で挟んで持っていたようです。

これだけだと手の力が掛かりすぎて細かい操作ができないので、タオルをマウスパッド代わりにしてわざと動かしづらくして調整していたみたいです。みたいです…って言っても、自分のことなんですけど、5年近く前ですので完全に忘れていました。やるじゃねーかタオル。

使い始めの時は、持ちづらくて違和感バリバリだったのは持ち方が違ったせいだったのでしょう。違和感はあっても、手を浮かせる力が要らず、小指より耐久力がある薬指で持てるため、結果的に見れば長時間動かしても疲れない良いマウスでした。

一方でLogicoolのM510やM560は標準的な形のため、親指と小指で持ちます。前述の通りワイヤレスマウスは重いし、タオルは摩擦が高いので、長時間使っていると手が痛くなってしまいます。

今一歩のM-XGL20DLBK

M-XGL20DLBKはM510やM560と比べると幅も高さもあって、確実に持ちやすいと思いますが、やはり小指に力が掛かっている感じがして、Performance MXのようにタオルの上で使うのは無理そうです。

タオルを取っ払うとマシになるものの、やはり小指で動かしているので、そのうち痛くなりそうな感じがします。そんなに重くないんですけどね。形かな?

復活のM510?

手が痛くなると決めつけてしまったM510ですが、このマウス、家のワイヤレスマウスの中でも屈指の軽さを誇ります。電池を1本にして、タオルを取っ払ったら快適に使えるのでは無いでしょうか?

と思ったのですが、どうもセンサの性能がイマイチなのか、ポインタがガクガクしています。うーん…。

とりあえずM-XGL20DLBKでしばらく様子を見てみたいと思います。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2017 | > | ||||

| << | < | 06 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日:

未来から過去へ表示(*)

未来から過去へ表示(*)