2018年8月13日

自分のマシンは何GFLOPSか? その1

自分のマシンは何GFLOPSか知りたくなって、スパコン界隈で有名なLINPACKを実行してみようと思い立ちました。ソースコードは HPL- A Portable Implementation of the High-Performance Linpack Benchmark for Distributed-Memory Computers にあります。私はhpl-2.2.tar.gzを使用しました。

ビルド方法はINSTALLファイルに書いてある通りですが、結構ハマったので、私の手順もメモしておきます。環境はDebian GNU/Linux Testingのamd64版です。

LINPACKのMakefile

コードを展開し、setupディレクトリの下にあるMake.xxxをトップディレクトリにコピーして使います。たくさんファイルがありますが、AthlonマシンなのでLinux_ATHLON_CBLASを選びました。FBLASという名前のファイルもありますが、

- CBLAS: C版

- FBLAS: Fortran版

のようです。用語の意味はわかりませんが、Makefileのdiffを見れば何となくわかるはず、きっと。

ビルドの準備

コピーしてきたMake.Linux_ATHLON_CBLASは書き換える必要があります。特に大事なのはTOPdirです。

この変更を忘れるとホームディレクトリ直下のhplというディレクトリがトップディレクトリだと思って、ビルドを始めます。最終的に「Make.incが見つからない」と言われて失敗します。

Make.incをfindで探すとわかりますがMake.incはシンボリックリンクです。ビルドに失敗するときはMake.incが全然関係ない場所を指していると思います。

もしTOPdirを書き換え忘れてビルドが失敗した場合はmake arch=Linux_ATHLON_CBLAS clean_archとしてください。アーキテクチャ名の付いたディレクトリ(Make.incもそのディレクトリに入っている)が全て消滅するはずです。

書き換え箇所

# TOPdirをソースコードを配置した位置に合わせて修正します TOPdir = ... # コンパイラをgccからmpiccにします CC = /usr/bin/mpicc # リンカもgccからmpiccにします LINKER = /usr/bin/mpicc # OpenMPIのライブラリ位置 MPdir = /usr/lib/x86_64-linux-gnu MPinc = -I$(MPdir)/openmpi/include # ビルドしたバイナリが動かなくなるため、MPlibは削除 #MPlib = ... # LAlibのライブラリ位置 LAdir = /usr/lib/x86_64-linux-gnu # スタティックリンクだとなぜか遅いので、ダイナミックリンクに変更 LAlib = -lcblas -latlas # 末尾に -lrt -lbacktraceを追加します。 # HPL_LIBSの先頭に追加するとリンクエラーになります。 HPL_LIBS = ... -lrt -lbacktrace

あと、私の環境の場合、下記パッケージのインストールが必要でした。

- libopenmpi-dev

- libmpich-dev

- libatlas-base-dev

実行はまた今度にします。

コメント一覧

- hdkさん(2018/08/14 00:11)

LINKERも変えるんですかね(ちゃんと理解してない) - すずきさん(2018/08/14 00:20)

あ、そうでした、LINKER も mpicc に変えないと、めちゃくちゃエラーが出ます…。 - すずきさん(2018/08/14 00:33)

LINKER の記述も足しておきました。 - すずきさん(2018/08/14 12:34)

LAlib をダイナミックリンクにする記述も足しました。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2018年8月12日

ARM PCで開発できるか?

目次: ARM

最近のARM搭載SoCはかなり速くなっています。もしかしてx86 PCの代わりに使えるのではないでしょうか?開発に使うことを想定して、コンパイル速度を比較してみたいと思います。

比較に使うのはLinux Kernelの開発ツリー(linux-next)です。コンフィグはデフォルトを使い、ビルドターゲットはallを指定します。ビルドしているアーキテクチャが違う(ROCK64: arm64, AMD A10: x86)ので、時間の単純比較はできませんが、参考にはなると思います。

AMD A10 7800、32GB DDR3-1600のPCでlinux-next x86のtime make -j4 allを実行しますと、

- real 10m33.584s

- user 33m37.811s

- sys 4m7.908s

不遇のBulldozer系コア、もはや4年落ちとなったCPUで、大して速くはありませんが、十分実用的というか、待っていられるレベルです。

Intel Pentium J4205、16GB DDR3L-1600のPCでlinux-next x86のtime make -j4 allを実行すると、

- real 14m45.968s

- user 51m57.967s

- sys 5m47.331s

Pentium JはAtom系列で遅いと思いきや、予想より何倍も速かったです…。ナメてました、ごめんなさい。

ROCK64、Rockchip RK3328、Cortex A53 x 4、4GB DDR3でlinux-next arm64のtime make -j4 allすると、

- real 179m33.126s

- user 266m0.254s

- sys 22m52.046s

PCと比較するとほぼ1桁遅いです。さすがにこれは待っていられません。ROCK64は普段使いには十分速いですが、開発に使うのは辛そうですね…。

Raspberry Pi 3、Broadcom BCM2837、Cortex A53 x 4、1GB LPDDR2でlinux-next armのtime make -j4 allすると、

- real 146m46.807s

- user 236m43.970s

- sys 10m41.310s

ビルドしているアーキテクチャが違う(ROCK64はarm64、RasPi 3はarm)ので、単純比較はできませんけど、ROCK64と大差ないですね。

もっと速いARM SoCは?

今のところスマホ、TV/STB系ARM SoCはA72 x 4、A53 x 4が最強クラスのようです。サーバー系ARM SoCに目を向ければA72 x 16(NXP LX2160A)もしくはA53 x 24やA53 x 48(Cavium ThunderX)といった桁違いメニーコアがありますが、そんなに要らないんですよね…。

中間の製品はありません。買う人いないんでしょうね。

ARM SoC搭載ボード

今後のお買い物の参考に、ざざっと調べてみました。

- Tegra系

- ボードJetson TX2、Denver x 2、A57 x 4、8GB LPDDR4、$600日本だと販売店のぼったくりで10万円。

- HiSilicon Kirin 960

- ボードHiKey 960、A72 x 4、A53 x 4、3GB LPDDR4、$239良いんだけど、メモリがもう一声欲しかった…。

- Rockchip RK3399

- ボードNanoPC-T4、A72 x 2、A53 x 4、4GB LPDDR3-1866、$109 DDR3ではあるけど、良さそう。

- Samsung S5P6818

- ボードNanoPC-T3 Plus、A53 x 8、2GB DDR3、$75可もなく不可もなく?

- Amlogic S912

- ボードが見当たらない、A53 x 8、どこか発売してくれないかな。

- Amlogic S905

- ボードODROID C2、A53 x 4、2GB DDR3、$39 S912の一世代前ですね。

- AllWinner H6

- ボードPINE H64、A53 x 4、2GB LPDDR3-1600、$36安くて素敵だけど、さすがに見劣りしてしまうなあ。

性能だけ求めるならJetsonかHiKey 960で、コスパならNanoPC-T4ですかね。Jetsonなら流行りのAIとか、GPGPUも実験できますね。お値段はべらぼうですけど…。

コメント一覧

- すずきさん(2018/08/14 13:32)

Raspberry Pi 3 の結果も足しておいた。 - ARM926EJ-Sさん(2025/05/29 14:27)

この記事が書かれたのは2018年ですが、2025年のArmはたいへん速くなりましたね...

ARM自身も高速なIPをバンバン打ち出して、すごいものです。 - すずきさん(2025/05/29 16:57)

コメントありがとうございます。

この辺りの日記でARMとRISC-Vを比較していたんですが、

https://www.katsuster.net/index.php?arg_act=cmd_show_diary&arg_date=20221222

今のA78辺りは、この時代のA72、A73に比べて格段に速くなりました。ARMの努力はすごいなあと思います。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2018年8月11日

地震保険

AIG損害保険から「大阪北部地震で被害を受けた方はご連絡ください」という手紙が来て、地震保険に加入していたことを知りました。ずっと火災保険だと思ってたよ……。

人生初の地震保険です。

保険会社に被害を申請(電話、Webでも可能)すると、調査員さんが家に来てくれます。調査員の方は、かなり積極的に被害としてカウントしてくれます。むしろ、こちらが「いやー、そこは特に被害無かったですね…」と断るような形になるくらいでした。

家財の場合、壊れなくても、地震で倒れたりズレたら被害としてカウントされるそうです。あと、地震保険で特徴的なのは、被害を受けた「種類」が大事なことです。本が1冊でも100冊でも、カウントは「本」の1種類のみですが、棚とテレビと冷蔵庫が地震でズレたり倒れたりすれば3種類としてカウントされ、被害が大きいとみなされるようです。

地震保険の査定額

地震保険は火災保険と違い損害額ではなく、保険金額(契約時に決めている額面)の何割という形で支払われます(地震保険 | 個人のお客さま | AIG損保へのリンク)。

我が家の場合、家財の「一部損」判定でした。この場合、地震保険金額の5%が支払われることになります。契約していた保険金額は100万円くらいだった(それも知らなかった…)ので、支払われる額は大体5万円です。

大阪北部在住で、地震保険に加入している人は、とりあえず被害申請をしてみるといいですね。判定結果が一部損(一番低い)でも、地震でグチャグチャにされた部屋の片づけ手間賃くらいにはなると思います。

査定方法

査定は結構面白いです。馬のフィギュアがテーブルから落ちてたら「被害です」、お皿が落ちたり転げたら割れてなくても「被害です」。逆に言うと、壊れた物の金額は勘案しないので、被害の受け方によっては被害額と保険の査定額が全く合いません。

しかし元々そういう保険なんです。火災保険や自動車保険とは仕組みが違うのですね。

保険会社がんばってる

AIG損害保険の調査員の方曰く、大阪北部地震と7月豪雨の被害調査を迅速に行うため、全国の調査員が応援に駆けつけているのだとか。今日来ていただいた方も北海道から応援に来ていると言っていました。

最近は特に暑いし、特に豪雨の地域では道路がやられていて、被災地を駆け回るにもとても大変らしいです。頭が下がる思いです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2018年8月10日

エディタ

誰しもお気に入りのエディタがあると思いますが、私は割とメチャクチャです。

C言語系は読むときはVim + GNU Global、書くときはサクラエディタを使うことが多いです。

Vimはタグジャンプやヒストリが優秀で、検索もしやすいので、コードを読む際にはとても便利だと思います。ログを差し込んだり、コードを多少書き換える程度であればVimで済ませます。

しかし1から全て書くような場合は、サクラエディタが多いです。何ででしょうね?関数表示が便利なのかな?そんなサクラエディタもC++ を書くときはイマイチで、ラムダがまともに表示されず不便です。

GVimでtabと :Tlistを使うとサクラエディタの関数表示に近くて、個人的には良い感じですが、常用には至っていません。何が悪いのかわからない…。

Javaは読むことはあまり無いけどVimですかね、書くときはIntelliJ IDEAです。スクリプト系はVimで読むし、書きます。

こうして並べてみると、かなり支離滅裂です。どうしてこうなった…??

VimとEmacsの思い出

VimもEmacsも初めて使ったとき「は?何だこれ……??」と思いました。どちらも終了方法がわからず、まともに使えませんでした。今はIDEもVimも適度に使っています。

でもEmacsは完全に使い方を忘れてしまった。ごめんねEmacs…。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2018年8月8日

久しぶりに自作ARMエミュレータ

久しぶりに自作ARMエミュレータememuを(ソースコードはこちら)動かそうと思い、Linux 4.4のlatestである、Linux 4.4.146をダウンロードしました。

このememuではARM Versatile PB/APボードの一部デバイスと、CPU ARM926EJ-Sの一部、アーキテクチャで言えばARMv5T相当をエミュレーションしています。

クロスビルドできない

巷で手に入るコンパイラはARMv5Tより新しい命令を出力してしまい、エミュレータで実行できませんので、最初にcrosstool-ngで、ARMv5T向けのgcc 8.1.0を作成しました。

いざLinux 4.4.146をクロスビルドしましたが、エラーになり、コンパイルできませんでした。

エラーの意味が良く分からなかったので、さっくり諦めましてcrostool-ngでgcc 7.3を作成しなおし、ビルドをやり直したところ、無事コンパイルが通りました。

Linuxが動かない

Linux 4.4.146は起動しませんでした。偶然持っていた少し古いバージョン(Linux 4.4.77)に戻したりもしましたが、結果は同じで全く起動しません。

デバッグすると、ドライバの作りが変わったのかAACIとMMCIというハードウェアに対して、今まで叩いていなかったはずのレジスタをガンガン叩いていました。ememuは存在しないI/Oレジスタを叩くと、エミュレータが例外で落ちてしまい、動かなくなるんです…。

とりあえずレジスタ定義だけ適当に追加したところ、エラーが出まくりますが、起動はしました。適当でも動いてくれるLinuxは強い子です。

buildrootが動かない

しかし今度はbuildrootで作成したbusyboxと愉快な仲間たちが起動しません。/dev/nullが無いよ?と永遠にエラーが出続けます。

調べてみるとLinux 4.4.146のdefconfigだとCONFIG_DEVTMPFSがnつまり無効なんですね。最近の感覚でdevtmpfsはあって当然くらいに思っていたので、盲点でした。コンフィグでdevtmpfsを有効にしてカーネル再ビルドしたところ、やっとbuildrootが動きました。

端末の色がおかしい

対応していない制御文字を送ってきているらしく、ememuの端末(独自実装です)の色がおかしくなります。

これはすぐ直せそうになかったので、しばらくは変な表示と付き合うことになりそうです。

コメント一覧

- すずきさん(2018/08/09 01:09)

後でやりなおしたら gcc 8.1.0 でも Linux 4.4.146 をコンパイルできました。あのエラーは何だったんだろう。幻でも見ていたんだろうか??

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2018年8月5日

微妙に壊れてるThinkPad E480のキーボード

先日購入(2018年6月14日の日記参照)したThinkPad E480ですが、キーボードのカーソルキー、しかも上カーソルキーだけが微妙に壊れています。

キーを押すとキーが傾いてしまい、引っかかって戻ってこないときがあります。

キーを分解してみた

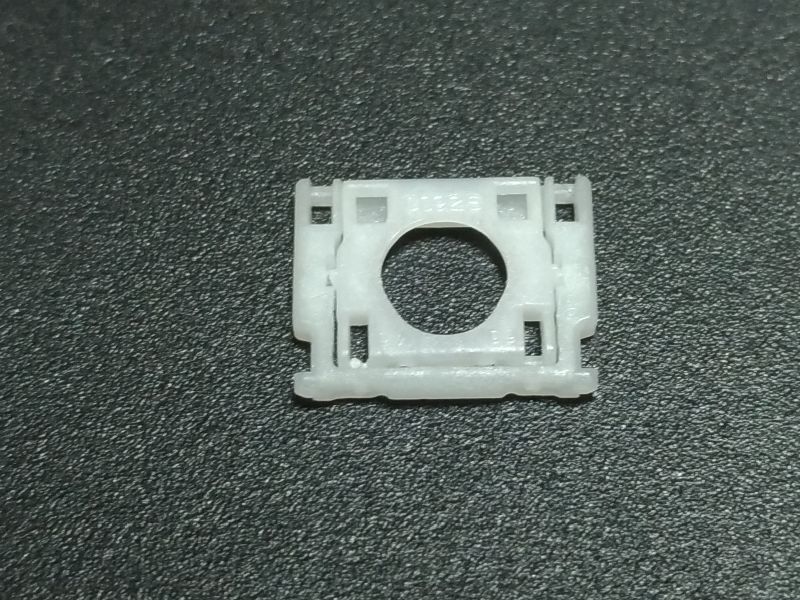

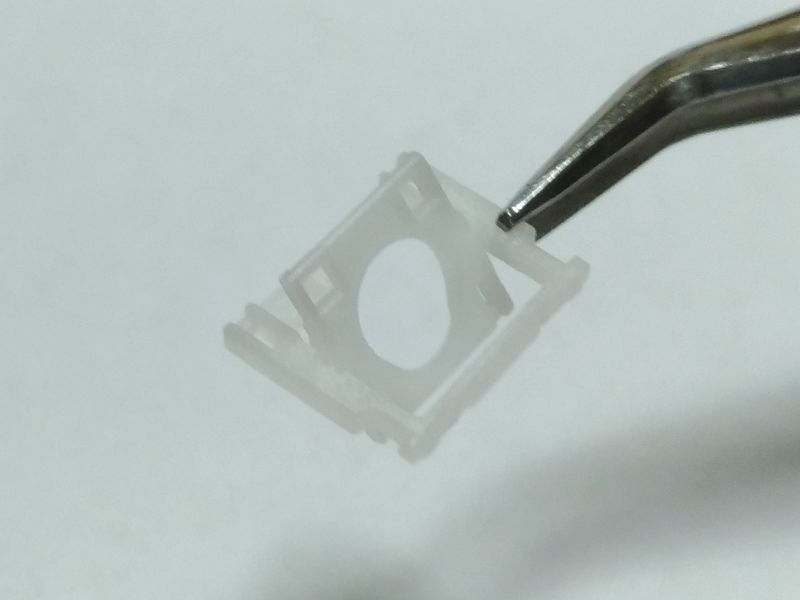

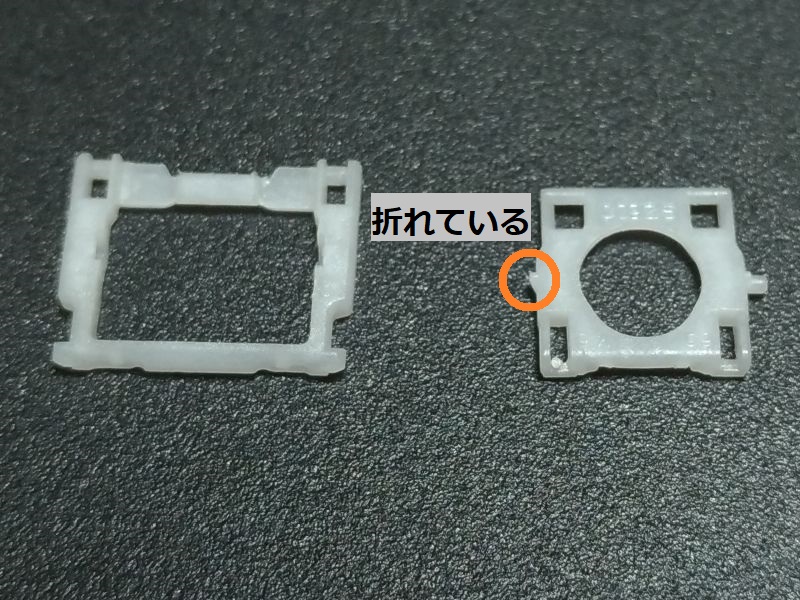

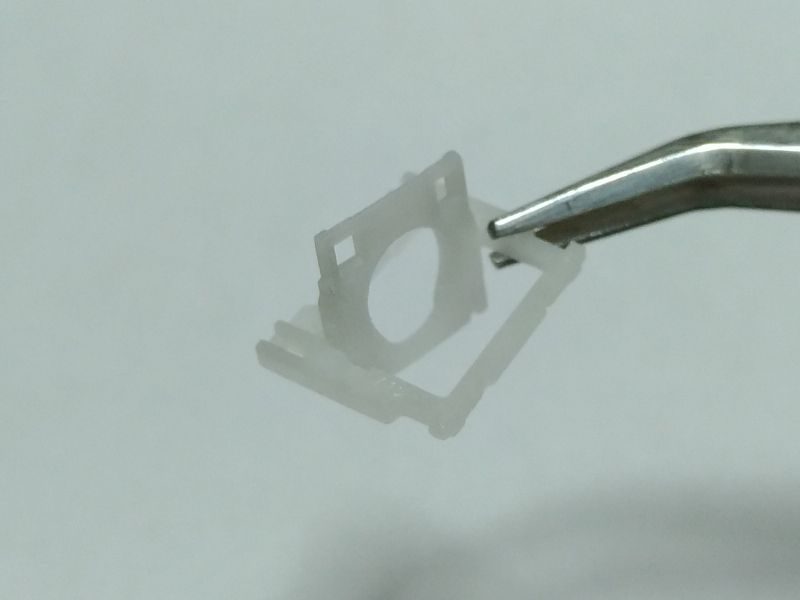

何が引っかかっているのか調べるために分解してみました。キートップをてこなどで外すと、パンタグラフが入っています。パンタグラフは2つの部品からできています。

2つの部品を組み合わせると、I字型(畳んでいるとき)もしくはX字型(開いているとき)になります。

良く見るとこの部品、軸が折れてしまっています。

軸が片側なくなっているため、パンタグラフを開いても綺麗なX字型にならず、捻じれてしまいます。

キーボードのパンタグラフ、開いた状態、軸が折れているので歪む

これによってキートップが若干傾いてキーボードのフレームに引っかかり、元の位置に戻らなくなるようです。

対策

修理に出そうかどうか迷って、いろいろ押し方を試しているうちに、比較的引っかかりにくい押し方があることを見つけました。今は押し方を工夫することで凌いでいます。

さらに最近は、普通にキーを押しても引っかかりにくくなった気がします。パンタグラフが壊れているのは相変わらずなので、キートップ側が削れたのか、変形したのかな?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2018年8月4日

レガシィの4回目の車検

目次: 車

先週、大阪スバル(高槻店)にレガシィの車検をお願いしていました。今日は納車です。

JR高槻駅からディーラーまで歩きましたが、もう、とにかく暑い暑い。暑くてやってられません。将来、車を買い替えるとしたら、夏には絶対、車は買わないぞ、絶対だ。心に決めました。

料金は自賠責&税金込みで13万円くらいでした。特に大きな故障もなかったし、そんなもんでしょう。ね。

コメント一覧

- hdkさん(2018/08/05 01:16)

車検の時はいつも代車借りてます。駅やバス停は近いけど、タダで貸してくれるので... トヨタ系ディーラーだからですかね? でも最初中古車買った店も貸してくれていました。駅から 1km もあるのに代車なしだとつらいですね。 - すずきさん(2018/08/05 01:25)

> hdk さん

スバルも代車を貸してくれますが、今回は長期間(1週間)預けていたことと、8月は休みが多いせいか、単に繁忙期なのか、貸せる代車が無いと言われました…。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2018 | > | ||||

| << | < | 08 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日:

未来から過去へ表示(*)

未来から過去へ表示(*)