2021年5月12日

Raspberry Pi 3のオーディオ その6 - 回路図間違ってる?疑惑

目次: Raspberry Pi

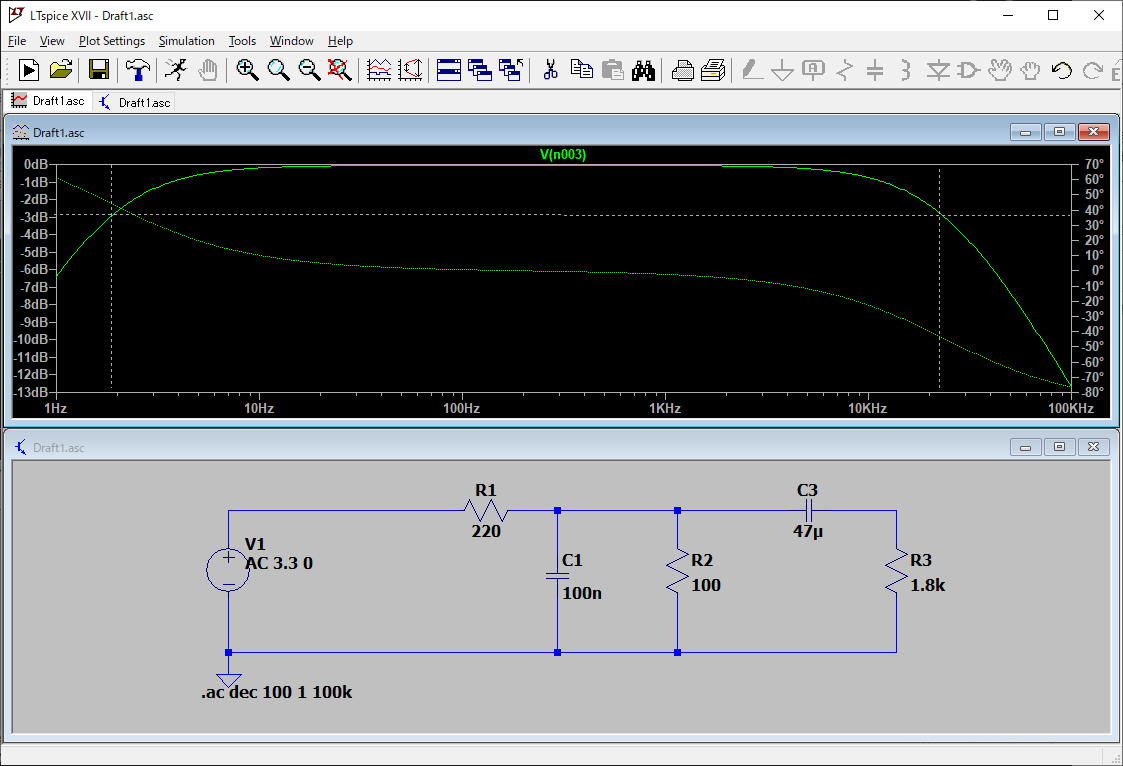

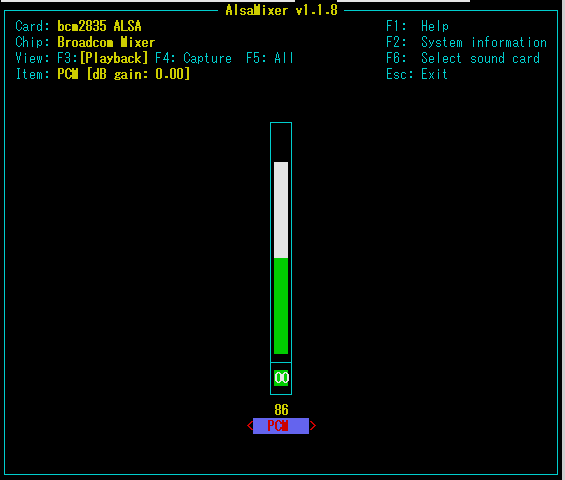

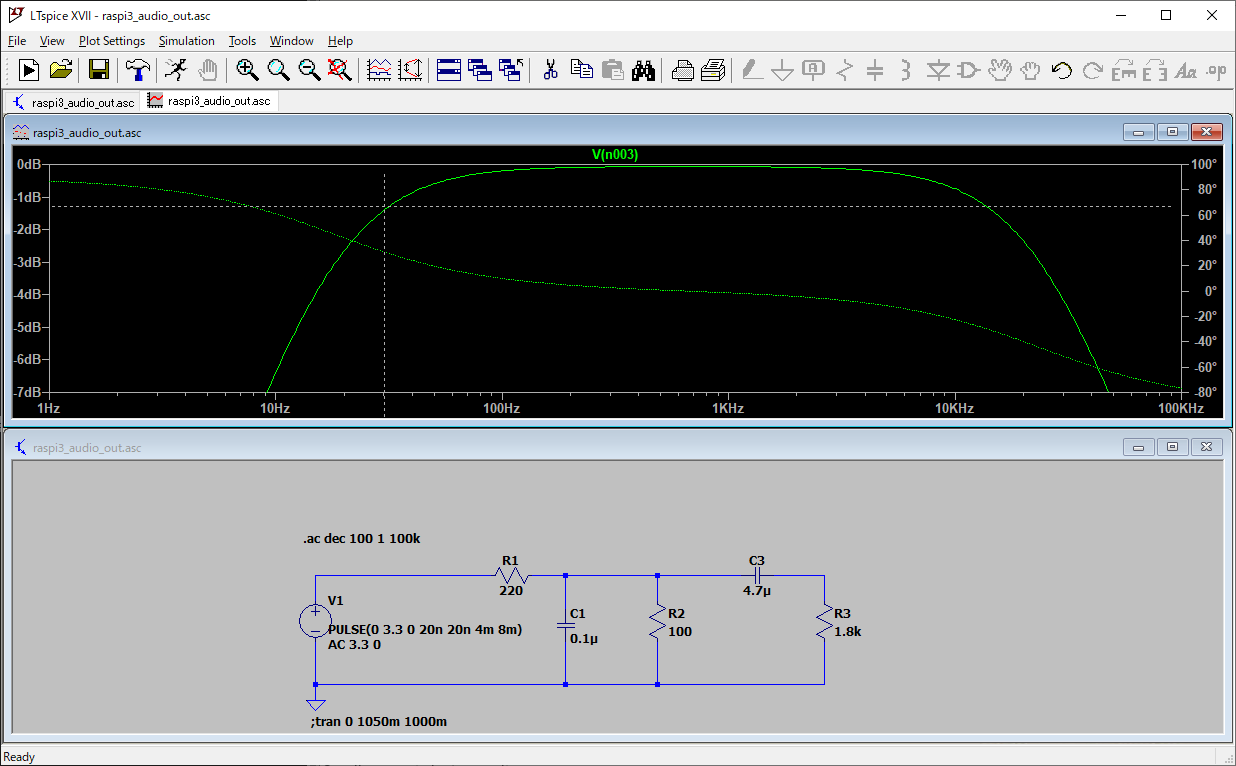

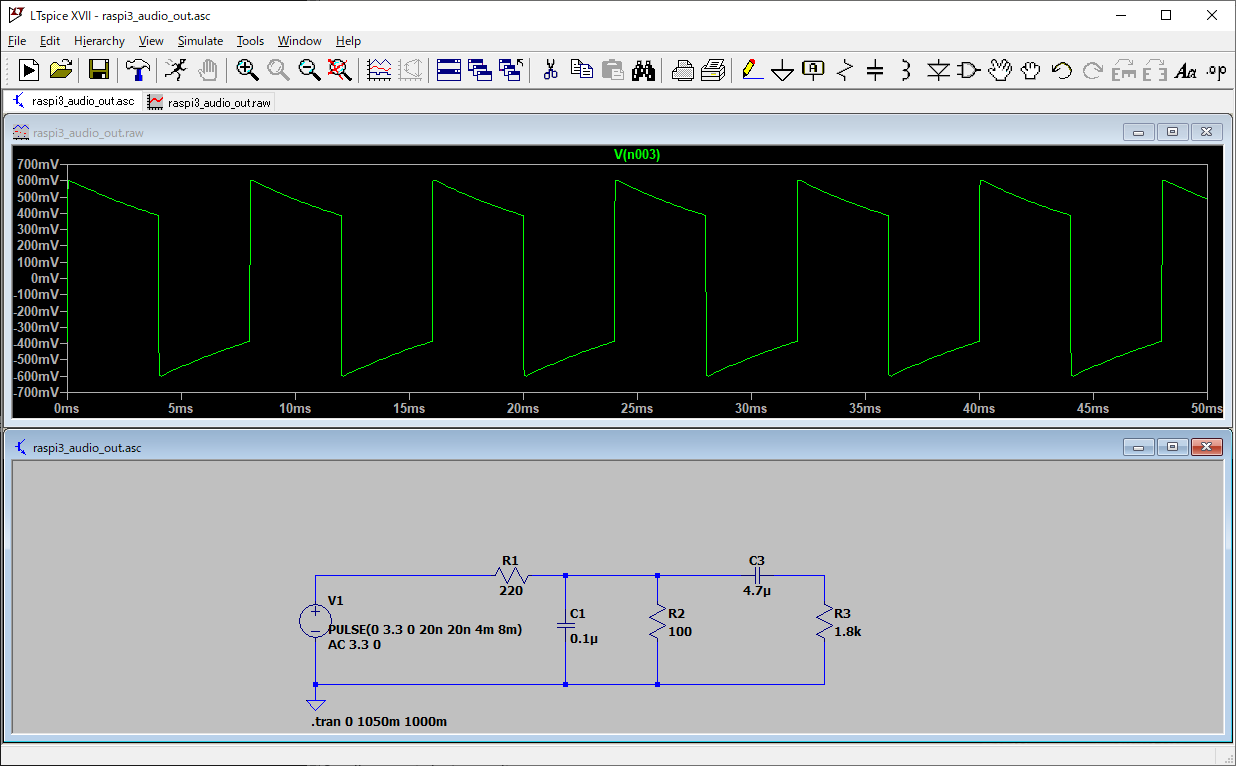

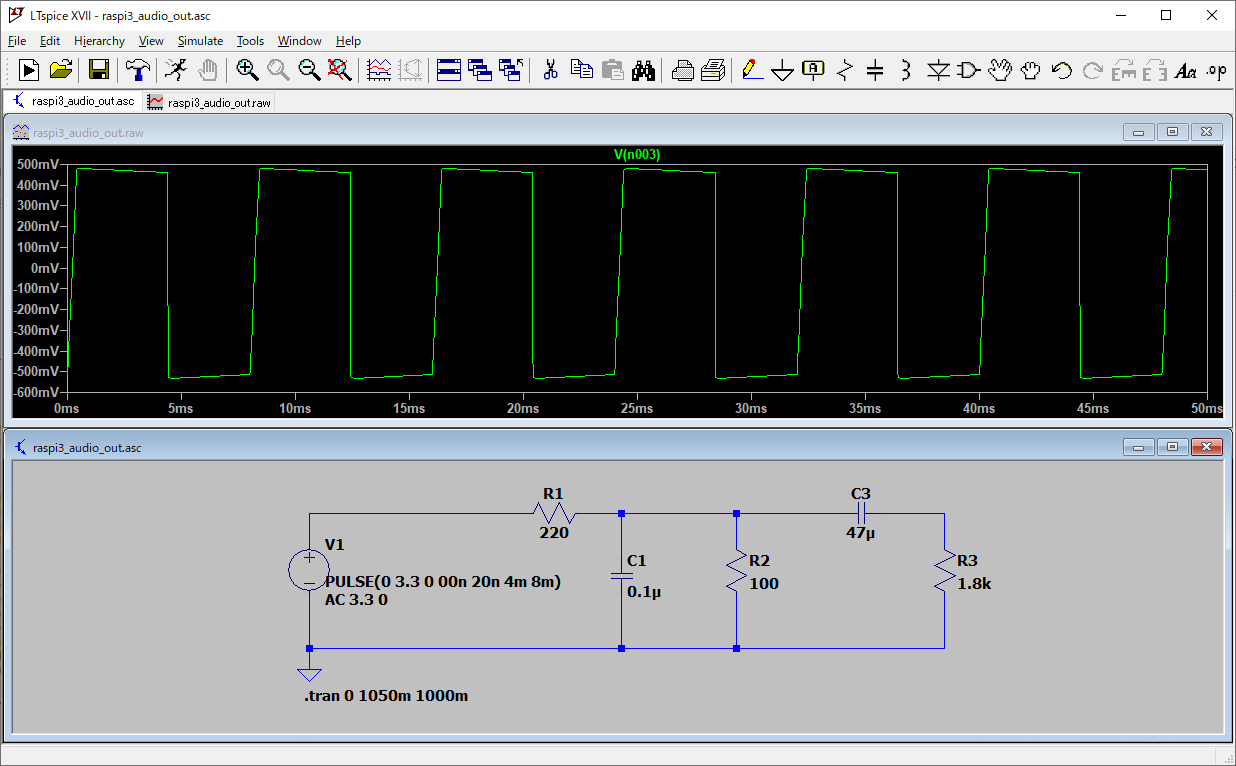

Raspberry Pi 3 model B rev 1.2のSchematicsが間違っていて、ハイパスフィルタ側のコンデンサが47uFではなく4.7uFが実装されていると仮定すると、シミュレーションと実測の辻褄が割と合うことに気づきました。4.7uFでシミュレーションするとAC特性はこのような感じになります。拡大図も載せておきます。

Audio Out回路のAC特性(コンデンサ容量4.7uF)

Audio Out回路のAC特性(4.7uF、縦軸方向に拡大)

もしRaspberry Pi 3のAudio Out回路のコンデンサ容量が4.7uFだとすると、30Hz Sin波と100Hz Sin波にゲインの差が生じるはずです。グラフを見た限り30Hzだと約1.2〜1.3dB程度カットされてしまうはずです。

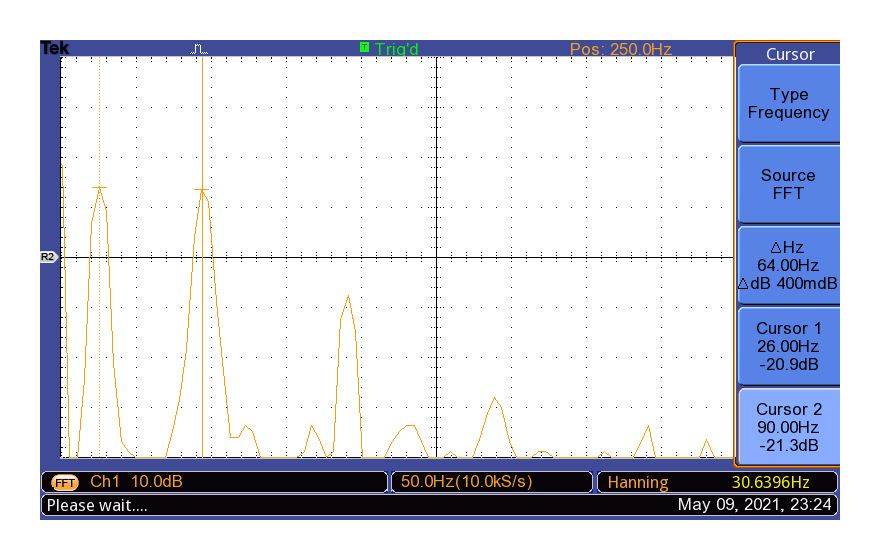

Sound Blasterで30Hzと100HzのSin波を同時に鳴らした出力の周波数スペクトルを見ると、30Hzと100Hzにゲインの差はほとんどないです。

Sound Blaster X-Fi Go! Proにて30Hz, 100Hz同時再生時の周波数スペクトル

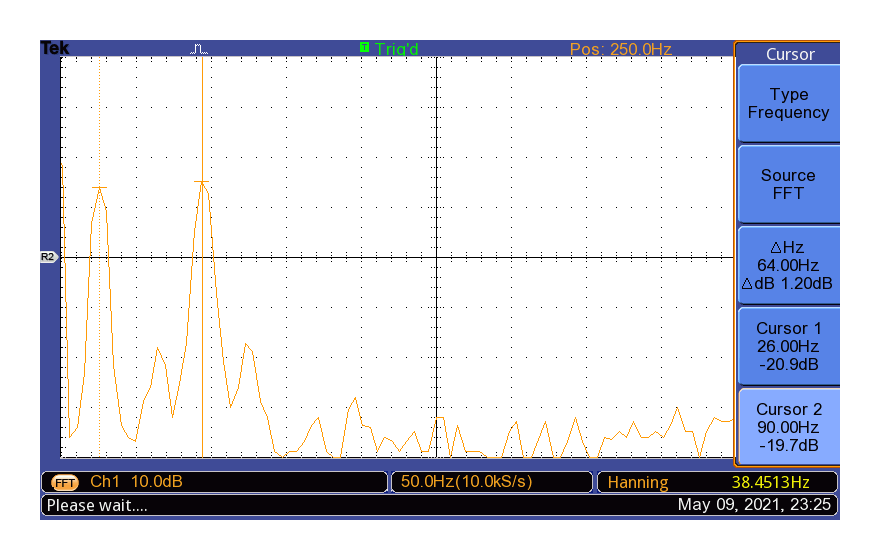

Raspberry Pi 3で30Hzと100HzのSin波を同時に鳴らすと、30Hz, 100Hz同時再生時の周波数スペクトル30Hzと100Hzにゲイン1.2dBほどの差が生じています。

RasPi 3にて30Hz, 100Hz同時再生時の周波数スペクトル

RasPi 3で30HzのSin波と100HzのSin波をそれぞれ単独で鳴らしても30Hzの方がピーク電圧が低いですし、ハイパスフィルターに引っかかってカットされてるような動きに見えます。

波形も比較

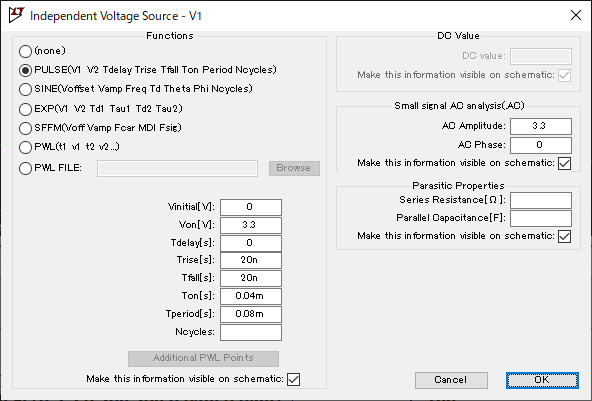

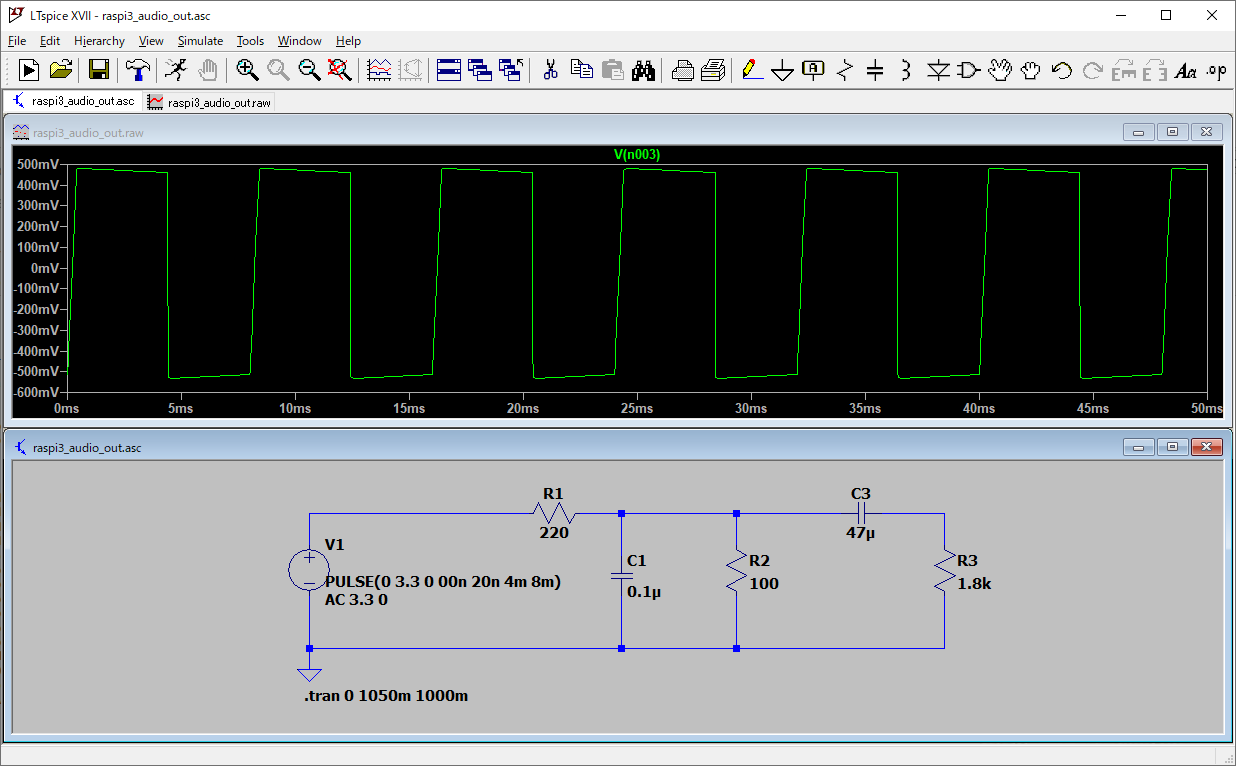

フィルタのAC特性だけでなくて、出力波形もかなり実測に近くなります。

Audio Out回路のシミュレーション結果(125Hz矩形波)

Audio Out回路のシミュレーション結果(125Hz矩形波、コンデンサ容量4.7uFに変更)

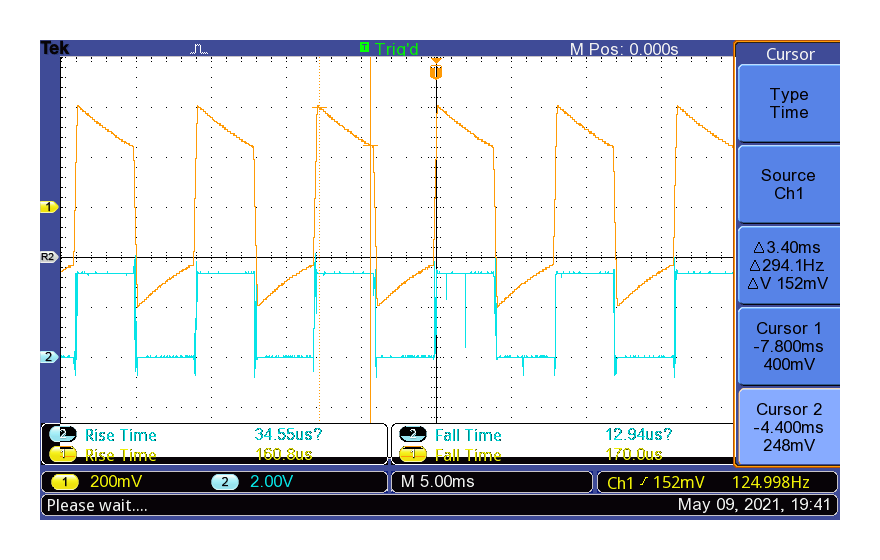

RasPi 3の実測値(黄色Audio Out、水色PWM信号125Hz矩形波)

かなり良い線行ってますよね。やっぱりコンデンサ容量4.7uFじゃないか?と思うんですけど。

どうやって調べたものか

ボードに実装されたコンデンサの容量を測れたら一発でわかるんですけど、ボードを壊してコンデンサを剥がす以外に何か良い方法はないのかなあ。うーん……??

補足(2021年6月17日)

この推測は間違っていて、ケーブルに抵抗が入っていたことが原因でした。その8(2021年6月17日の日記参照)をご覧ください。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月11日

Raspberry Pi 3のオーディオ その5 - シミュレーションと実測値の差

目次: Raspberry Pi

Raspberry Pi 3のAudio Outの残された謎がいくつかあります。

- 実測だと電圧がマイナスになるのに、シミュレーションだと電圧がマイナスになりません。

- 実測の電圧とシミュレーションの電圧が10倍違います。

- PWMのDuty比100%を維持したときに減衰する速度が異なります。

一部は解決しましたが、最後の謎が良くわからないままです。

電圧がマイナスにならない問題

端的に言えばシミュレーション時間が不足していました。シミュレーション時間を0s〜0.05sではなく1s〜1.05sにしたところ、-500mV〜500mVの間で振れるようになりました

0s〜1sのシミュレーション結果を見ると、数百msかけて負の電圧側に移行していくようですね。

電圧が10倍違う問題

オシロの設定ミスでプローブを繋ぐときの設定(感度x10)になっていて、実測の電圧が10倍に見えていただけでした。実測(400mV)とシミュレーション(500mV)のスケールは合いましたが、電圧は微妙に合っていない点が気になりますね。うーむ。

減衰する速度が違う問題

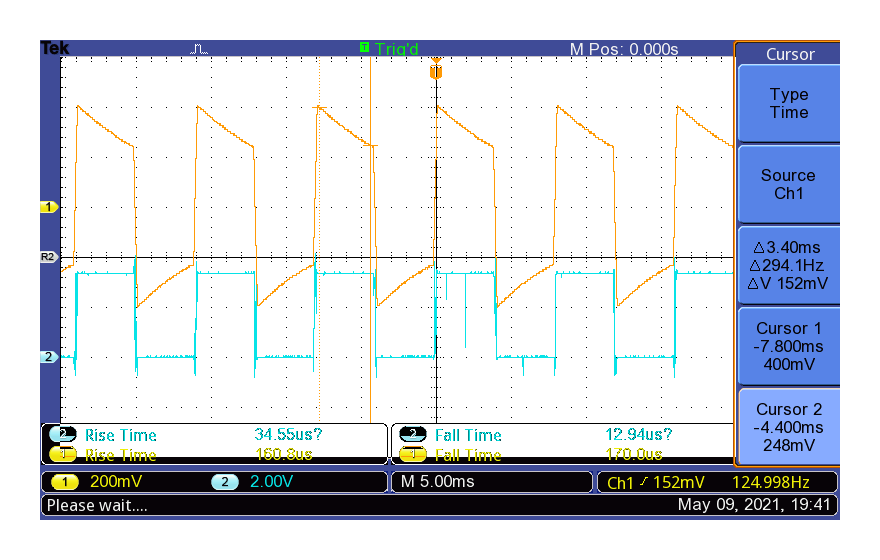

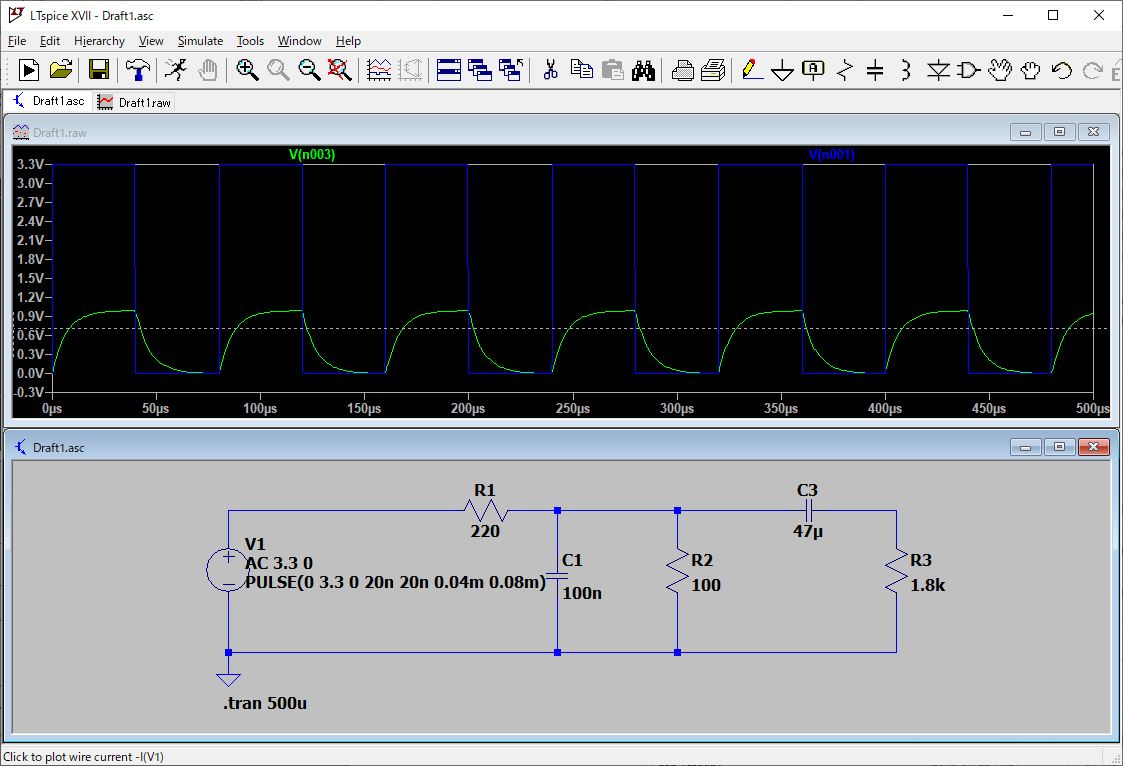

これはまだ真相がわかりません。未解決です。PWMのDuty比100%を維持したときに減衰する速度が異なります。シミュレーションでも減衰はします(500mV → 450mV程度)。

Audio Out回路のシミュレーション結果(125Hz矩形波を入力に設定)

ですが実測の方がはるかに速く減衰します(400mV → 248mV)です。なんでですの……??

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月10日

Raspberry Pi 3のオーディオ 番外編 - PWMと我が家のオシロの限界

目次: Raspberry Pi

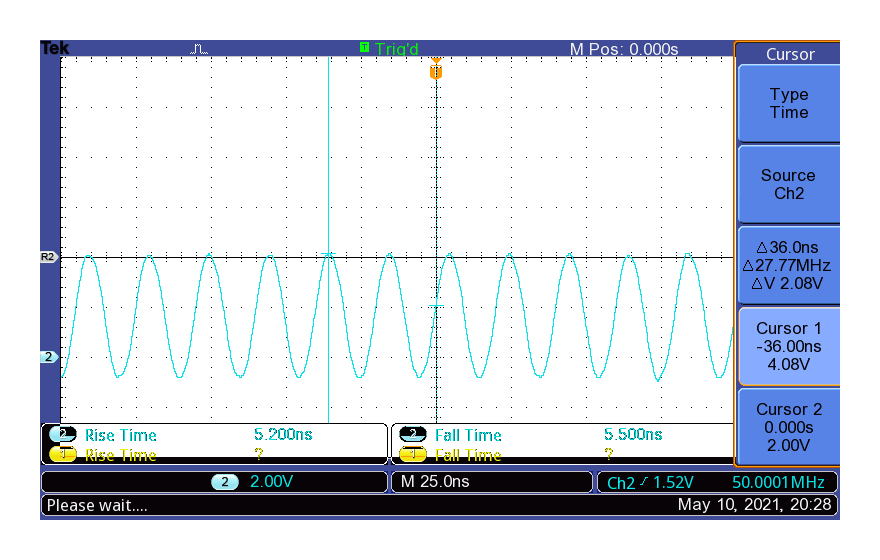

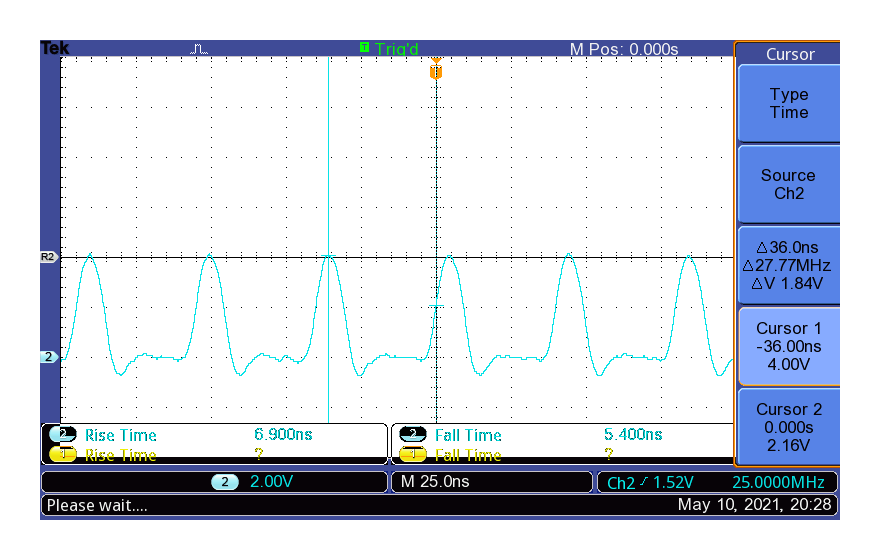

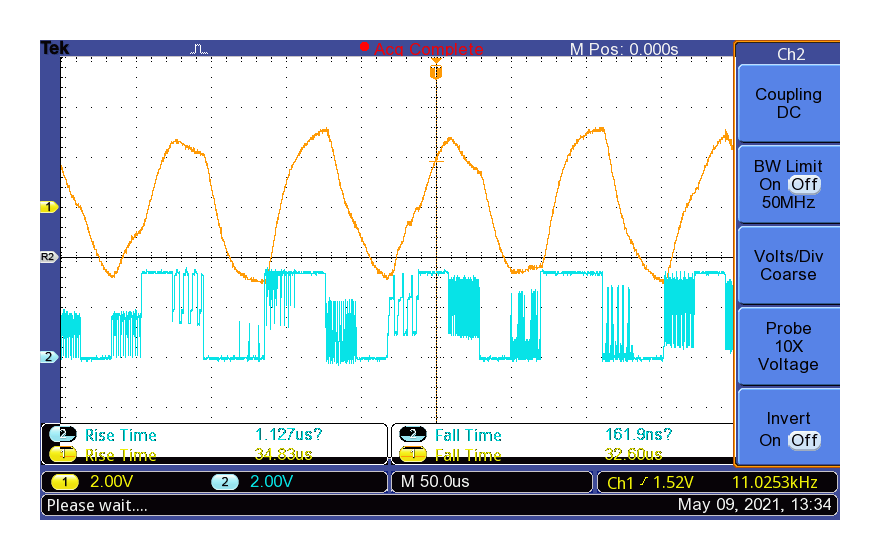

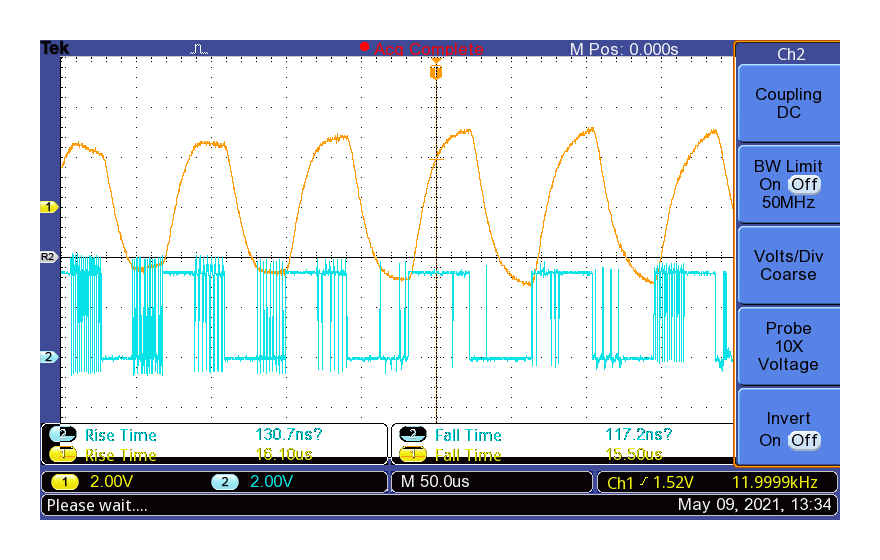

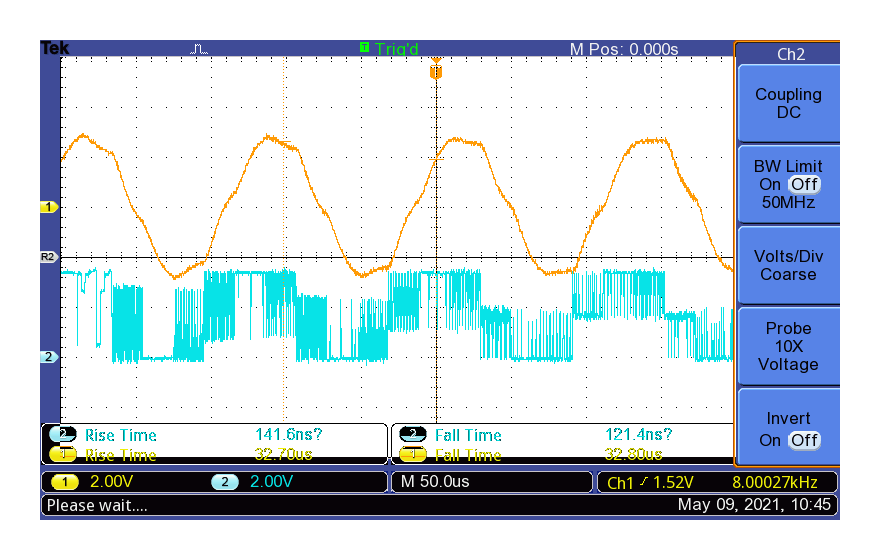

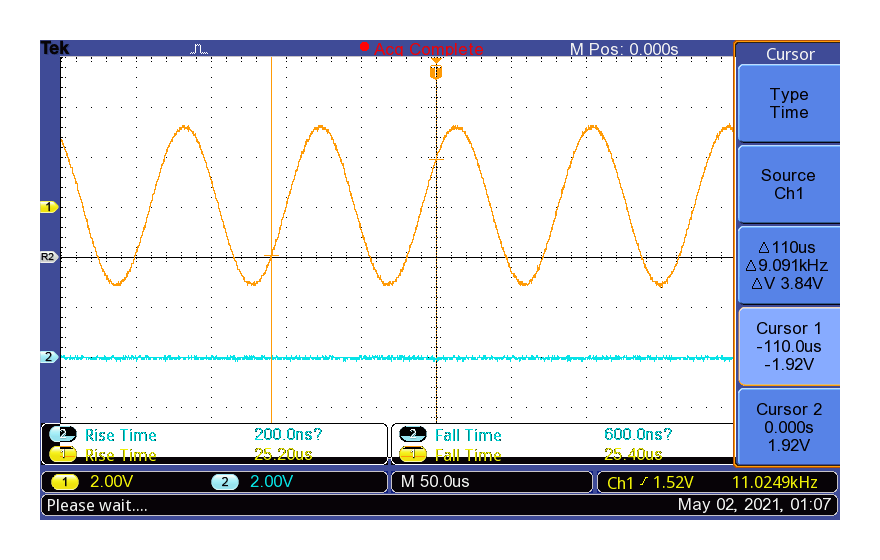

Raspberry Pi 3のHW PWMは意外と変調速度が速く、最もON/OFFが頻発するDuty比50%にするとこのような波形になります。PWM信号はもっとエッジが急峻だと思われますが、我が家のオシロスコープが測れる帯域(50MHz)の限界に達しており、波形がすっかり丸くなっています。

もっと性能の良いオシロを買えば良いだけですけど、値段が高すぎるんですよね。200MHzを測れるオシロはエントリーモデルTBS 1202Cでも20万円!高すぎでしょ!?10万円超えはホビー向けは高すぎだと思いますし、企業や研究所向けとしてはTBS 1202Cのスペックでは足りないでしょう。誰向けでしょうね?学校かなあ?Tektronixの値付け方針がいまいち理解できません。

メーカーにこだわらなければ同じ予算でもっと良いオシロが買えることは知っています。最近だとRIGOLやOWONが人気なんですかね?テック系のYouTuberが使っているのをたまに見かけます。でも憧れのAgilentやTektronixのオシロ欲しいじゃないですか……。そんなことないですか?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月9日

Raspberry Pi 3のオーディオ その4 - オーディオ出力回路

目次: Raspberry Pi

Raspberry Pi 3のオーディオ出力はHW PWMの出力(矩形波)を何らかのフィルタ回路を通しているのでは?疑問を解決するため、オーディオ出力回路を調べます。

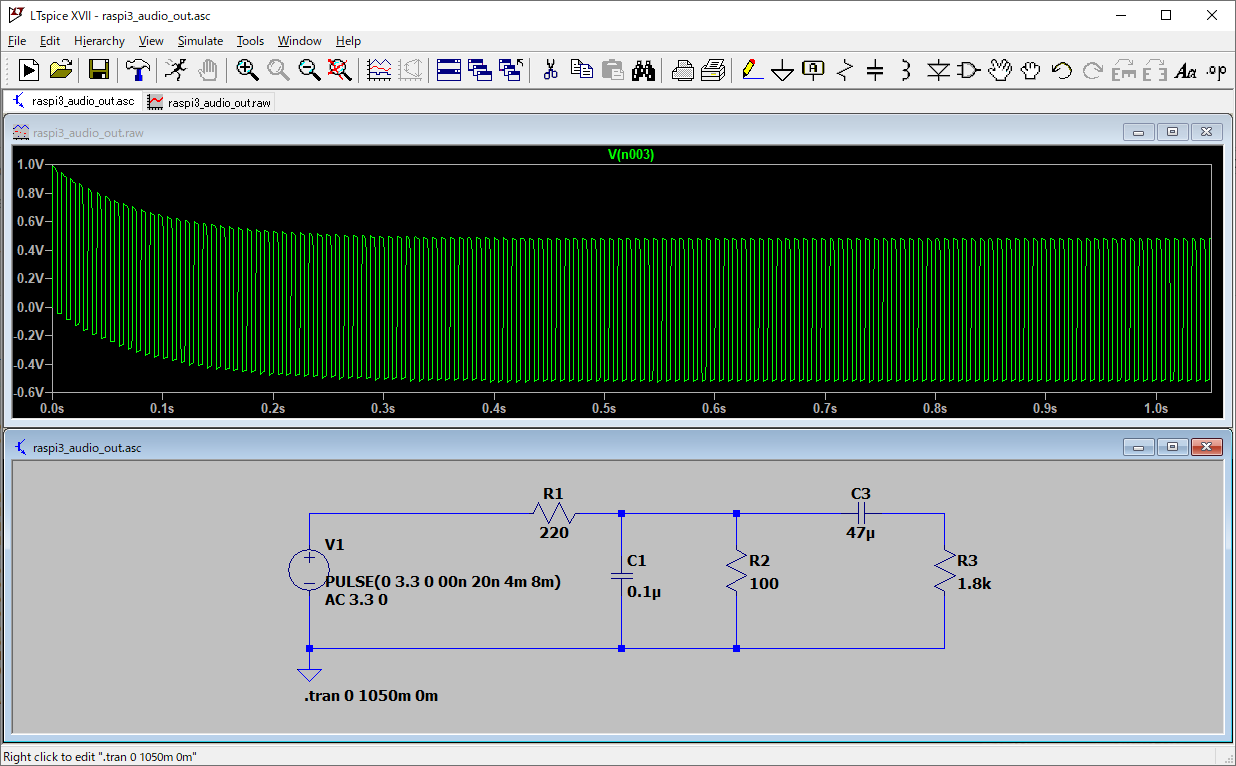

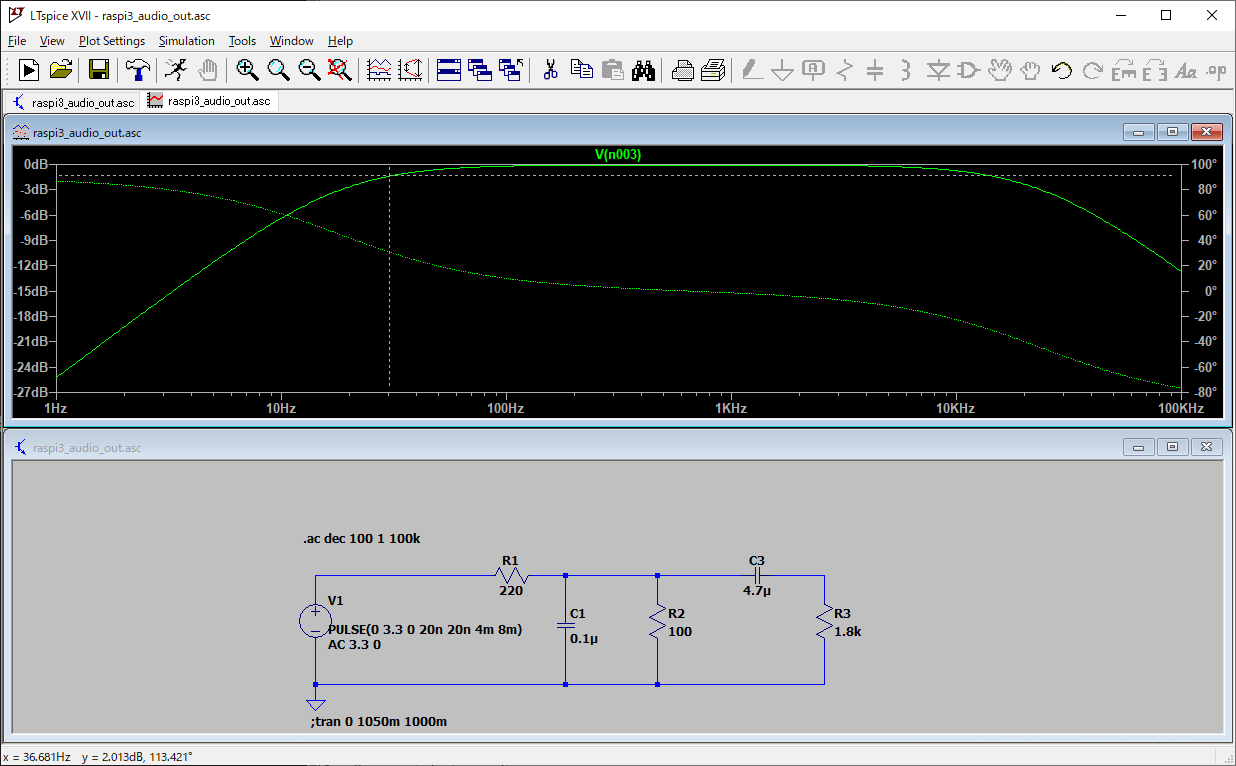

会社のみなさまに回路をシミュレーションするツールLTspiceを教えていただいた(ありがとうございます!)ので、Raspberry Pi 3のSchematics通りに回路を組んで回路シミュレーションをしました。Spiceは聞いたことありましたけど、使うのは初めてです。

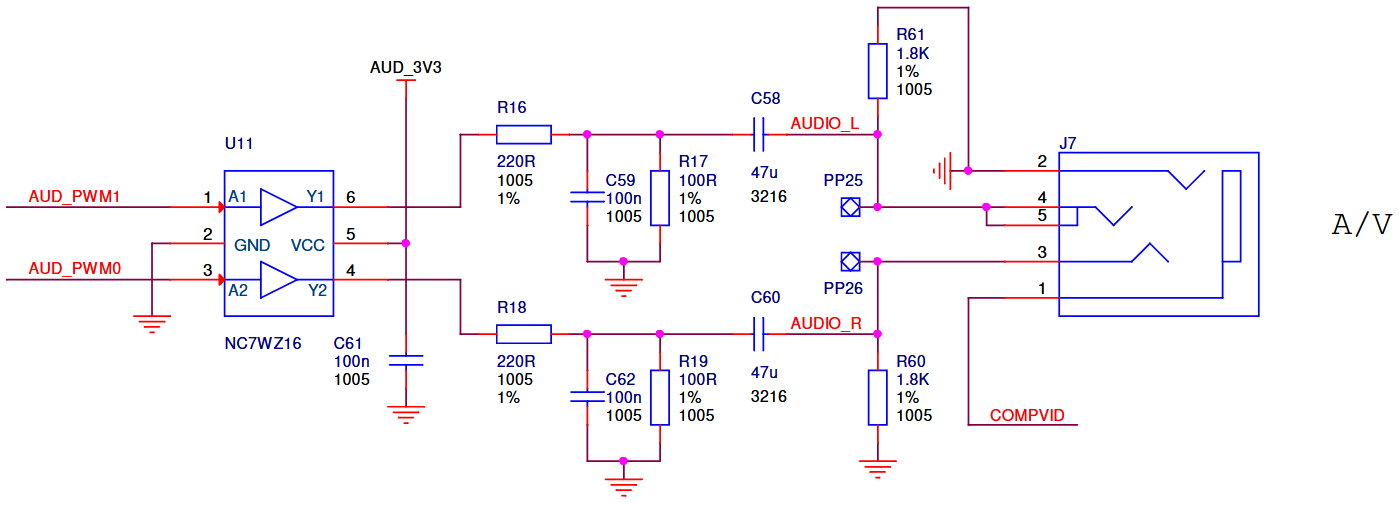

私が使っているのはRaspberry Pi 3 model B rev 1.2ですので、rpi_SCH_3b_1p2_reduced.pdfの回路図が該当します。オーディオ出力回路だけ抜粋すると下記のとおりです。

Raspberry Pi 3 model B rev 1.2のオーディオ出力回路

(5/17訂正)

オーディオ出力回路が微妙に違う回路図だった(C58, C60の番号が違う)ので上げ直しました。

前段がRCローパスフィルタ回路、後段がRCハイパスフィルタ回路と思われます。この回路の1ch分をLTspiceで組んでAC特性をシミュレーションしますと、こんな感じになりました。

参考までにゲインが -3dBになる周波数(フィルタのカットオフ周波数)に線を足しています。低いほうが1.7〜1.8Hz辺り、高い方が21〜22KHzくらいに見えます。素人目にはfs = 48KHzのとき再生帯域24KHzですから、発生してはならない不要な高周波を落としているフィルタに見えます。

過渡応答特性

フィルタのAC特性はわかったので、矩形波を入れたときにどんな波形になるかも見ておきたいと思います。主に回路の入力やシミュレーション方法をミスっていないか確認のためです。初めて使うので、これで合っているのか?と何かと不安なんです……。

V1の設定を変更して12.5kHzの矩形波を出す設定に変えます。RasPiのPWMは変調速度が少なくとも50MHzはありそう(※)なので、立ち上がり立ち下がりは20nsにしています。

(※)PWMで0と1が交互に出力されるであろうDuty比1/2にすると50MHzとオシロ様がおっしゃっているので、変調速度は50MHzだと思うのですが、本当はもっと速いけど我が家のオシロTektronix TBS 1052Bの測定限界(50MHzモデル)を超えていて、正しく測れていないだけかもしれません。

我が家のオシロは信号の周波数20MHz辺りから波形がミミズみたいになって、何が表示されているのかわからなくなるので、HW PWM信号を直接見るのは無理です。仮に正しく表示できても波形から値を読み取るのは困難ですし、波形の正確性は気にしなくて良いのです。

対して実際の出力がこんな感じです。PWMが矩形波に近くなっている中央部分の波形を見ると、オシロの波形とシミュレーションの波形がほぼ同じ波形になっています……よね?

fs = 48kHz, 12kHz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

不明点

Rasberry Pi 3のHW PWMはレジスタに設定した値をDuty比だと思ってずっと出力し続けます。最大値(0x800、設定で変えられる)を書き込むとずっと3.3V、0を書き込むとずっと0V、半分の値を書くと3.3Vと0Vを交互に出力します。特に不思議なところはありません。

Raspberry Pi 3のオーディオ出力はPWMのDuty比を100%に固定すると、なぜオーディオ出力が減衰していくのか?が良くわからないままです。以前、ボリューム設定をミスっていたときの波形がわかりやすいです。数カ所でPWM出力がDuty比100%に張り付いていますが、なぜかオーディオ出力は上限値に張り付かず減衰します。

fs = 44kHz, 30Hz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)0.4dBゲインあり

LTspiceの過渡応答シミュレーションの結果ではDuty比100%が続いたら0.9Vに張り付いており、減衰するような波形にはなりません。何かシミュレーションをミスっているんでしょうか?それともまだ隠し要素があるんでしょうか……?

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月8日

Raspberry Pi 3のオーディオ その3 - ボリューム調整

目次: Raspberry Pi

Raspberry Pi 3のオーディオ出力はハードウェアPWMを使っているみたいです。適当にPWMのFIFOレジスタにデータを書き込むと、オーディオ出力に変なスパイクが出ました。さらにPWMのFIFOモードを解除して各PWMチャネルを直叩きすると、LeftがPWM1でRightがPWM0と対応していることもわかります。Raspberry PiのSchematicsとも一致しますし、おそらく間違いないでしょう。

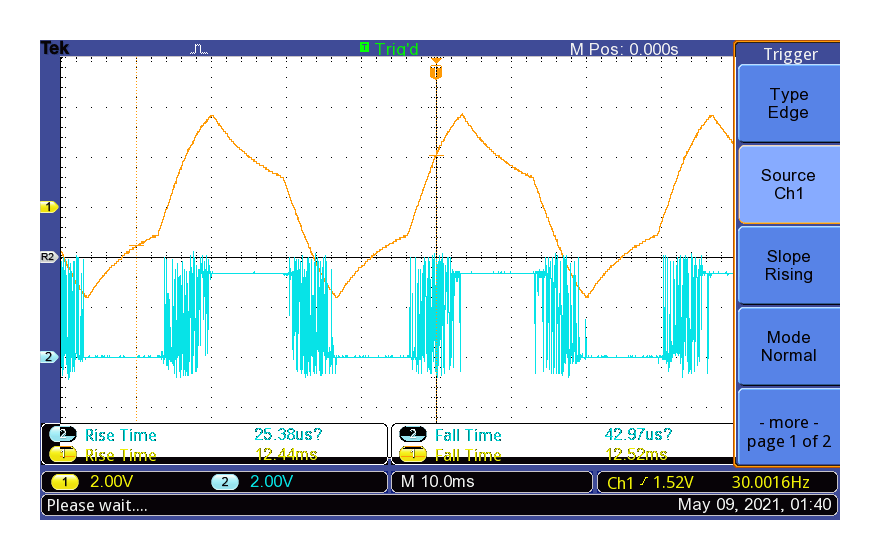

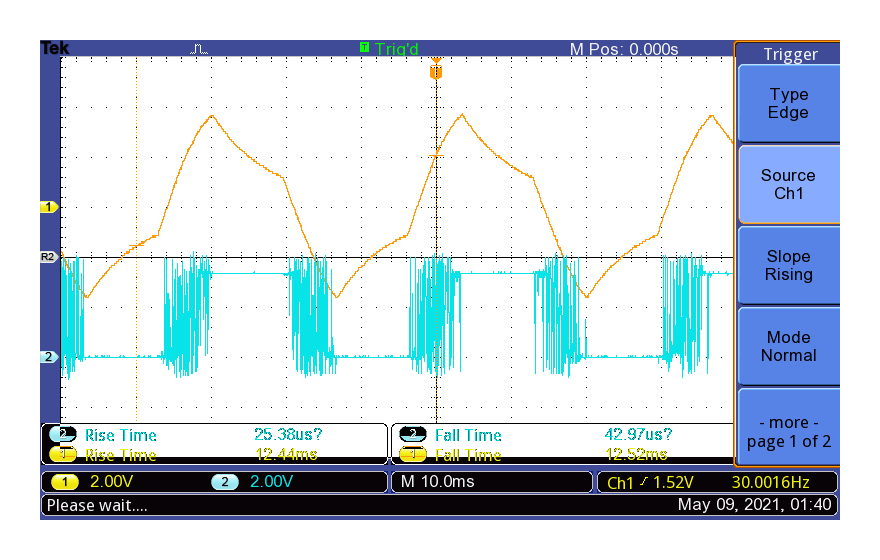

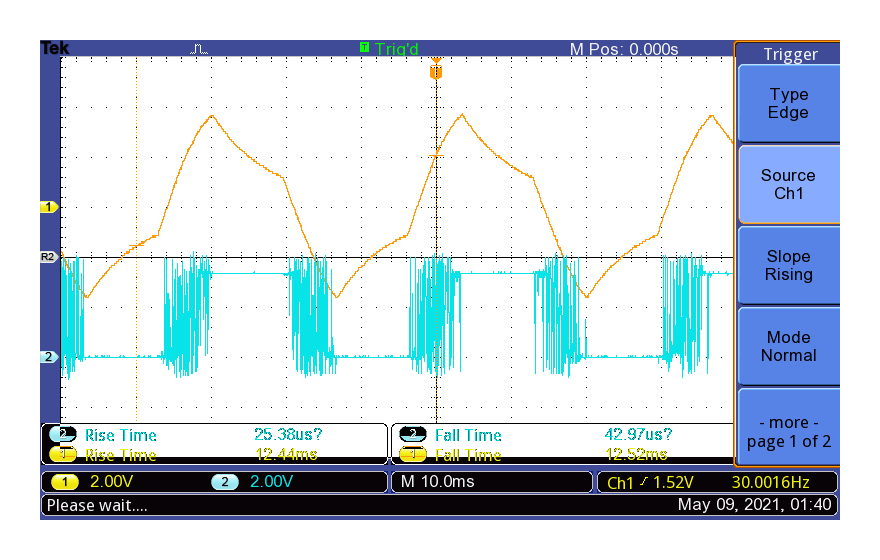

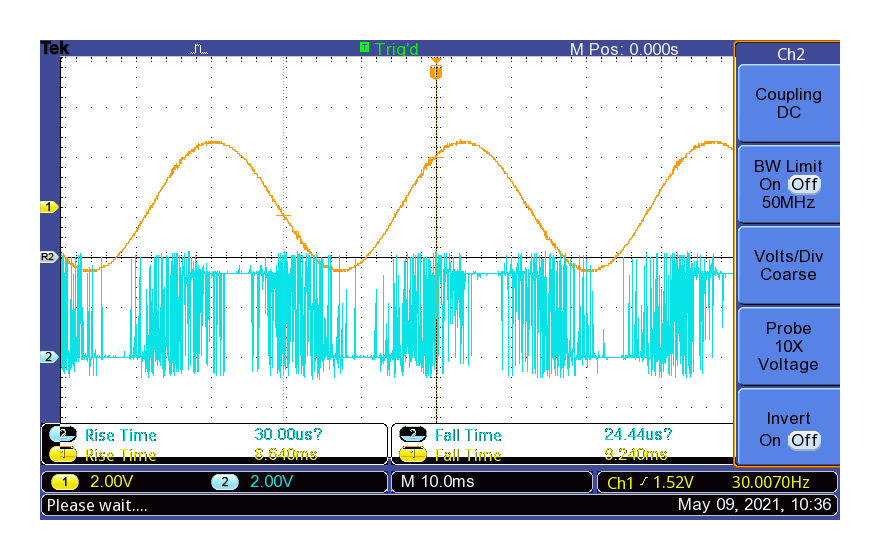

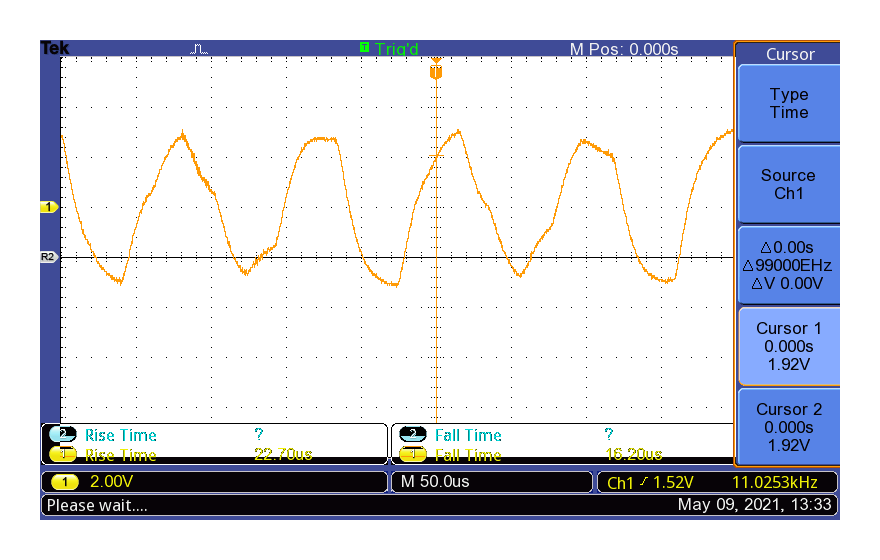

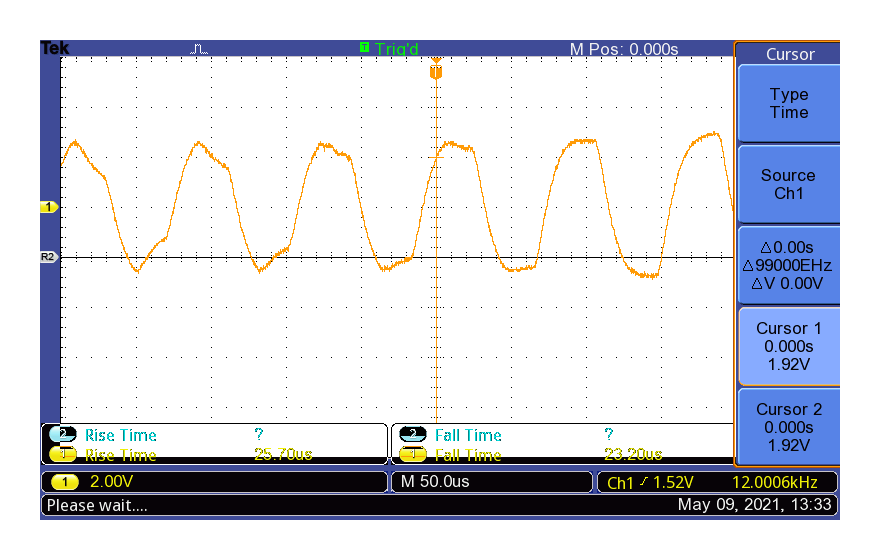

RasPiのAudio OutとHW PWMの出している信号を同時に見たかったので、GPIO Function Selectを直接弄ってGPIO13ピンにPWM信号を同時に出して(※)みました。黄色のCh1がAudio Outで、水色のCh2がPWMの信号です。

fs = 44kHz, 30Hz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

(※)やり方はGPFSEL1のFSEL13(bit 11 - 9)を0b100にするだけです。GPFSEL1はアドレス3f200004にあるので、例えば元の値が0x24000だとしたら0x24800に変えればOKです。

クリッピングの末に

30HzのSin波を再生していますが、頭が欠けたような変な波形になっています。最初は理由がわからなかったのですがFacebookで色々コメントいただいたりして調べているうちに原因がわかりました。ボリュームが大きすぎでした。

先程の波形を取得したときのボリューム設定では0.4dBのゲインが掛かっています。この設定だとSin波の頂上付近がクリッピングされてPWMの出力が100%固定になっています。

fs = 44kHz, 30Hz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)0.4dBゲインあり

次がゲインを解除した設定です。PWM波形が100%に張り付いている時間が大幅に減って、オーディオ出力も割と綺麗なSin波になります(実は拡大するとうねってますけど…)。

fs = 44kHz, 30Hz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)ゲインなし

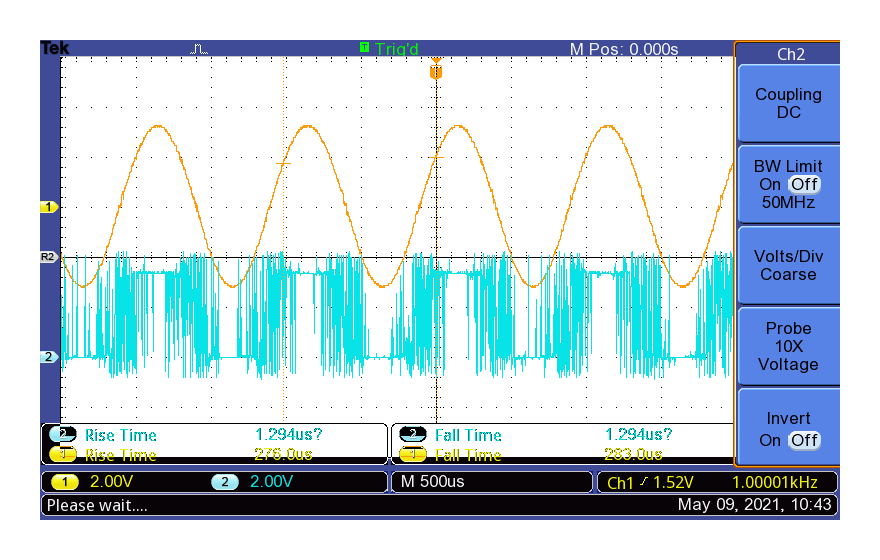

色々な周波数を試したところ1kHz, 2kHzくらいまでは割ときれいです。

fs = 44kHz, 1kHz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

fs = 44kHz, 2kHz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

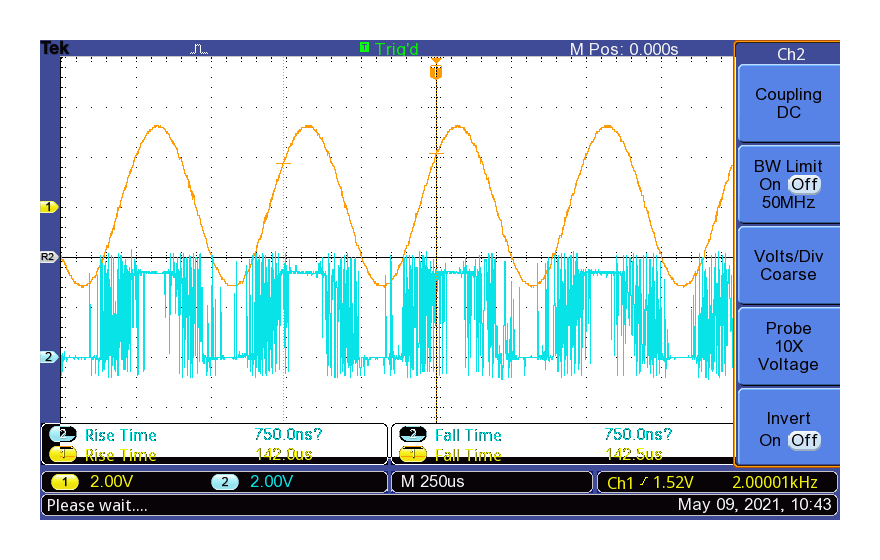

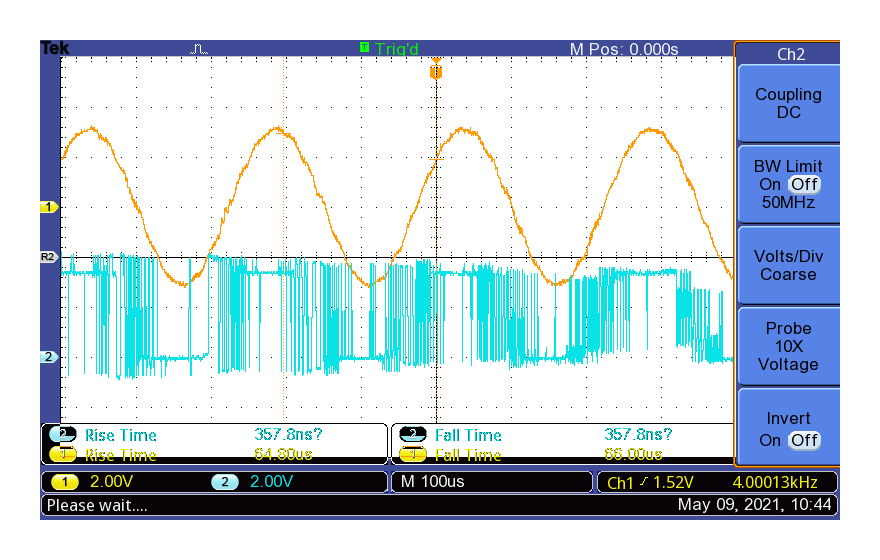

ところが4kHz, 8kHz辺りになってくると波形がウニョウニョし始めます。

fs = 44kHz, 4kHz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

fs = 44kHz, 8kHz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

11kHzになるともはやSin波には見えません。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月7日

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月5日

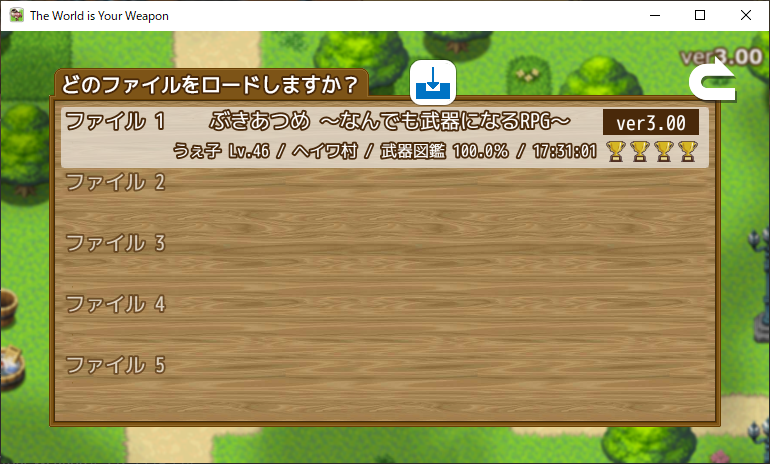

ぶきあつめコンプリート

目次: ゲーム

The World is Your Weaponをコンプリートしました。2018年にふりーむ!で公開されたフリーゲーム「ぶきあつめ」のSteam移植版です。ふりーむ!版でも十二分に遊べますが、作者さんを応援したいってことで購入しました。

Steam版はダンジョン探索ゲームが追加実装されていますが、本筋と関係ないうえ非常に長いです。私はほとんどやってません……。

一応、ふりーむ!へのリンクも貼っておきましょうか。

ぶきあつめ 〜なんでも武器になるRPG〜 - ふりーむ!

ぶきあつめでは、近づけるものはほぼ何でも(モノ、人、モンスターなど)武器にできます。RPGをやりなれている人は、スルーしてしまいそうな壁や床といった意外なものまで武器にできます。常識を捨ててプレイしましょう。私のお気に入りは地面の穴、ヘイワ村、海ですね。「ええっ!?それ取れるんだ??」と思わず笑ってしまいます。しかも案外強いです。海なんてほぼ最強ランクじゃないですかね?

このゲームは剣や杖など普通の意味での武器の形をしているものを除けば、基本的に大きなものほど強い傾向があります。ただし大きなものは上側の視界を塞ぐので非常にゲームがやりづらいトレードオフがあります。特にヘイワ村や海などは上半分がほぼ見えなくなるため、気づかないうちに上からモンスターに殴られることがあります。

エンディングは4つ(通常)+1つ(シークレット)ですが、Steam版はシークレットエンドが実装されていないのか、条件を満たしても発生しませんでした。ちょっと残念。

メモ: 技術系?の話はFacebookから転記しておくことにした。大幅に追記。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月3日

Raspberry Pi 3のオーディオ その2 - 周波数スペクトル

目次: Raspberry Pi

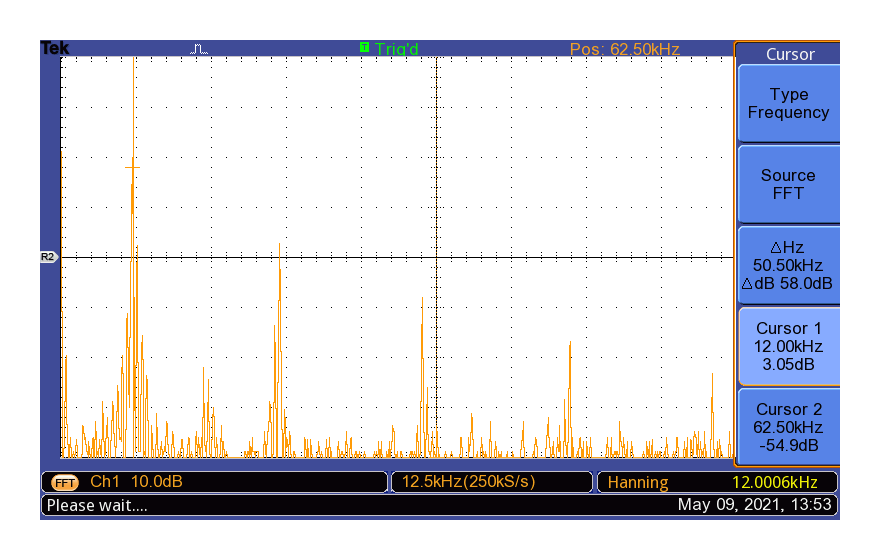

引き続きRaspberry Pi 3のオーディオ出力波形がグニャグニャしている謎を調べます。サンプリング周波数の1/4の矩形波を再生(理想的な周波数変換がなされるとSin波になるはず)を出力した際の周波数スペクトルを見ます。パワーを合わせるために波形の最大値を3.2Vくらいに合わせて測ったつもりです。が、RasPi 3の波形は歪んでいてピークがわからないので、合っているか自信ありません。参考程度です。

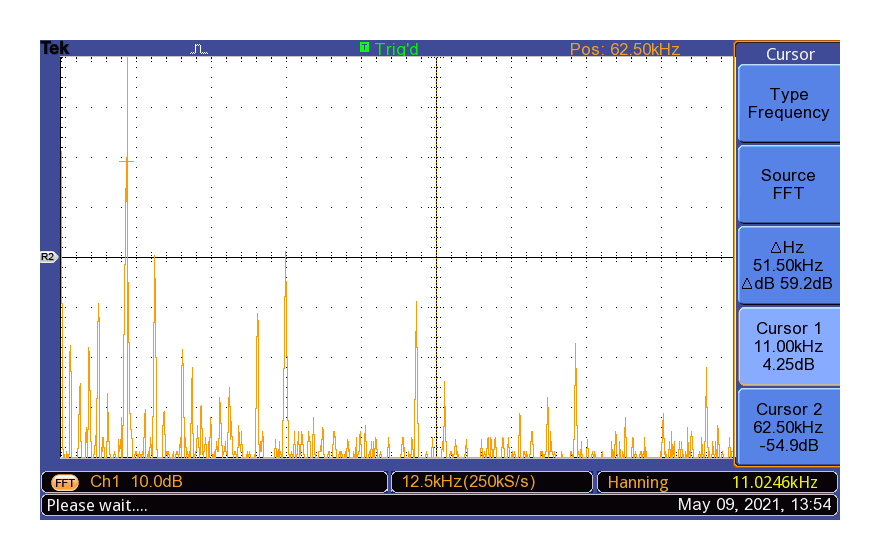

Raspberry Pi 3のオーディオ出力です。ピークの11kHz以外に15.5kHzや37kHzなど、多数の高調波が出現します。高調波は安定して出現するので、波形の崩れは外乱やノイズではなさそうです。

fs = 44kHz, 1/4 fs = 11kHz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

続いてfs = 48kHzで12kHzのSin波を再生した場合です。12kHz、36.5kHz、60kHz、85kHz付近、つまり3次、5次、7次……のように奇数倍の高調波が出ます。なんだこれ?

fs = 48kHz, 1/4 fs = 12kHz Sin波の周波数スペクトル(Raspberry Pi 3)

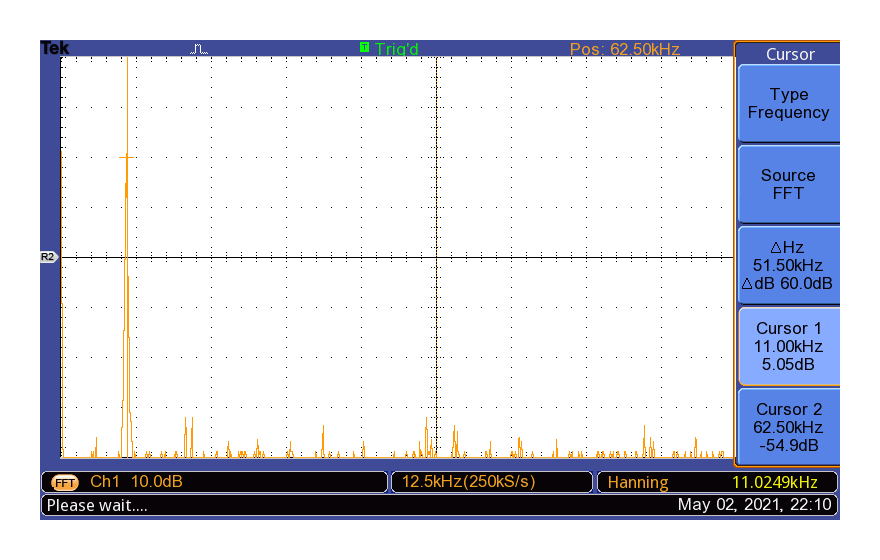

Creative Sound Blaster X-Fi Go! Proのfs = 44kHzで11kHz Sin波出力です。きれいに「11kHzのみ」にピークが出ます。オーディオ機器ならこれが普通ですよね。

fs = 44kHz, 1/4 fs = 11kHz Sin波の周波数スペクトル(Sound Blaster X-Fi Go! Pro)

矩形波を周波数領域に変換すると1f, 3f, 5f, ... のように奇数次にスペクトルが出ます。Raspberry Pi 3のオーディオ出力も同じ傾向がありますから、おそらくPWM波形をフィルタしてオーディオ出力を作っているのだろうと予想が立ちます。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月2日

Raspberry Pi 3のオーディオ その1 - 波形観察

目次: Raspberry Pi

何気なく使っていたRaspberry Pi 3のアナログオーディオ出力ですが、少し調べてみたところ、かなり変な動きでした。音は出ますが、まともなオーディオ用の回路には見えません。変な点はとりあえず3つ見つけました。

変な点1つ目。サンプリング周波数(fs)の半分、つまり1/2 fsのSin波(fs = 48kHzなら24kHz)が出ません。無音です。オーディオ用のDACならば、1/2 fsのSin波を出すときに波形が崩れることはあろうとも「無音」はあり得ません。この時点でRasPi 3のオーディオ出力は変です。どこかで音が出なくなる周波数がありそうですが、上限の周波数までは調べ切れていません。

変な点2つ目。サンプリング周波数(fs)が44kHz系でも48kHz系でもありません。1/4 fsの矩形波を入力すると出力はSin波になります(フーリエ変換が理想的だった場合、2014年11月20日の日記参照)。他の波形と違い歪みがわかりやすいので、私がオーディオ機器をテストする際によく使います。

本来はSin波になるはずなのにfs = 44kHzでも48kHzでも、Sin波とは程遠い歪んだ波形になります。同じデータをCreative Sound Blaster X-Fi Go! Proで出力するときれいなSin波になります。やっぱりRasPi 3のオーディオ出力はおかしいです。

fs = 44kHz, 1/4 fs = 11kHz Sin波の波形(Raspberry Pi 3)

fs = 48kHz, 1/4 fs = 12kHz Sin波の波形(Raspberry Pi 3)

fs = 44kHz, 1/4 fs = 11kHz Sin波の波形(Sound Blaster X-Fi Go! Pro)

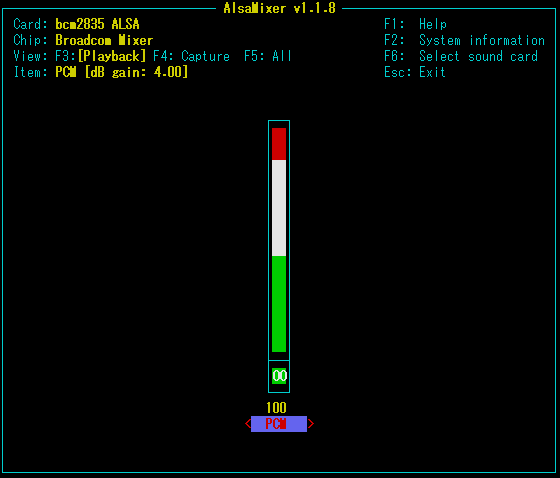

変な点3つ目。なぜかGPUを制御しています。RasPi 3はSoCにBroadcom BCM2837を使っています。サウンドドライバはlinux/drivers/staging/vc04_services/bcm2835-audio/ の下にあるんですけど、このドライバの実装を見るとVideoCore 4と呼ばれているGPUにデータを投げつける実装になっています。

GPUのはずのVideoCore 4にサウンドデータを投げつけると音が再生される、謎の仕組みです。Videoじゃないのに……??

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年5月1日

Raspberry Pi - まとめリンク

目次: Raspberry Pi

Raspberry Pi 3 model Bオーディオ周りの話のまとめ。

- Raspberry Pi 3のオーディオ その1 - 波形観察

- Raspberry Pi 3のオーディオ その2 - 周波数スペクトル

- Raspberry Pi 3のオーディオ その3 - ボリューム調整

- Raspberry Pi 3のオーディオ その4 - オーディオ出力回路

- Raspberry Pi 3のオーディオ その5 - シミュレーションと実測値の差

- Raspberry Pi 3のオーディオ その6 - 回路図間違ってる?疑惑

- Raspberry Pi 3のオーディオ その7 - 高い音が出ない謎

- Raspberry Pi 3のオーディオ その8 - シミュレーションと実測値の差(解決編)

- Raspberry Pi 3のオーディオ 番外編 - PWMと我が家のオシロの限界

- Raspberry Pi 3のオーディオ 番外編2 - 仕様がわかりにくい

その他の話。

目次: 一覧の一覧

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2021 | > | ||||

| << | < | 05 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | - | - | - | - | 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 | - | - | - | - | - |

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日:

未来から過去へ表示(*)

未来から過去へ表示(*)