2021年6月21日

mplayer, mpvでイコライザーを使う

目次: ALSA

いつもわからなくなるのでメモしておきます。mplayerにてイコライザーを使う方法です。最近はmpvと呼ぶんですかね?

コマンドはmpvを使いますが、実はイコライザー機能はffmpegの一部であるlibavfilter.soに頼っています(avfilterのドキュメントへのリンク)。この構造は一見しただけではわかりにくく、ヘルプを探すときに非常に難儀しました。設定方法も独特でいつも書き方がわからなくなります。

イコライザーはsuperequalizerという名前です(superequalizerのドキュメントへのリンク)。18バンド指定できます。各バンドがどの周波数帯に対応するかはドキュメントを見てください。

mpvでavfilterのsuperequalizerを設定する例

$ mpv --no-video --af=volume=0.8,superequalizer=1.2:1.5:1.5:1.2:1.2:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 a.mp4

Video --vid=1 (*) (h264 480x360 6.000fps)

(+) Audio --aid=1 (*) (aac 2ch 44100Hz)

AO: [pulse] 44100Hz stereo 2ch float

A: 00:00:01 / 00:04:40 (0%) Cache: 278s/9MB

上記の例では、映像を出さない(--no-video)、音割れ防止の為にvolumeで8割くらいに音を下げる、superequalizerの18バンドを全て設定しています。superequalizer=1b=1.2:2b=1.5のようにすると特定のバンドだけ設定変更できます。便利な方を使ってください。

mpvのバージョン

$ mpv --version mpv 0.32.0 Copyright © 2000-2020 mpv/MPlayer/mplayer2 projects built on UNKNOWN ffmpeg library versions: libavutil 56.51.100 libavcodec 58.91.100 libavformat 58.45.100 libswscale 5.7.100 libavfilter 7.85.100 libswresample 3.7.100 ffmpeg version: 4.3.2-0+deb11u2

動作確認に使ったmpvのバージョンも記録しておきます。なぜならffmpegやmpvはたまにインタフェースが激変するので、将来的に同じ方法が通用しなくなる可能性が高いからです。使用しているディストリビューションはDebian Testingです、今はDebian 11相当みたいですね。

なぜかbuilt on UNKNOWNになっていて若干気になりますけど、特に害なさそうだから良いのかな……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月20日

読書一生分が93万円?

目次: マンガ紹介

書籍通販のhontoがこんなキャンペーンをやっています。

このキャンペーン画像を見たときの率直な感想としては、どんな人間を想定したら、読書一生分がたった93万円に収まるのか?でした。マンガしか読んでない自分でさえ100万じゃ10年も持ちません。

1世帯あたり読書にいくら使う?

思い込みで文句を言うのは良くないなと思って、統計データを見ました。総務省統計局 - 読書に関する支出(2018年)によると、1世帯、読書の支出が年間10,628円(電子書籍含まず)です。電子書籍を含む値段で考えたとしても、さほど変わりません。電子書籍を最も購入している30代(世帯主の年齢)でも1,736円で、読書支出は12,000円程度だからです。

世帯の読書支出10,628円x日本人の平均寿命84年 = 892,752円となり、hontoのキャンペーン金額と大体同じくらいになります。あながち間違った数値でもなかった、ということですね。

1人あたり読書にいくら使う?

先程のデータを見ていて何が驚いたって、1世帯で1年間たった1万円しか本を買わないことです。この時点で少ないなと思うんですけど……。1世帯には複数人が生活していますので、1人あたりの支出も計算してみます。

世帯の平均人数はe-Statで調べることができます。平均世帯人員、年次別(平成27年国民生活基礎調査 世帯票 報告書掲載 年次推移 表番号7)を見ると、2015年で1世帯平均2.49人です。

世帯あたり読書の支出は1年10,628円(書籍7,478円、雑誌3,150円)割ることの、日本の平均世帯人数2.49人(減少傾向)ですから、1人あたり1年で4,268円(書籍3,003円、雑誌1,265円)です。さらに少なくなりました。

例えば、週刊少年ジャンプ(定価270円x 50冊 = 13,500円)をもれなく買うだけで3倍以上の支出になります。普段全く本は買わない、くらいじゃないと1年4,268円は厳しいです。世間の生活が想像できません……。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月18日

RISC-V - まとめリンク

目次: RISC-V

SiFive社ボードの話、CoreMarkの話のまとめ。

- RISC-V 64 CPUが我が家に来た

- がんばれHiFive Unleashed

- HiFive Unleashedの動作周波数

- ARMとRISC-VでCoreMark対決

- RISC-V 64 CPU第2号が我が家に来た

- 今更HiFive UnleashedのJTAGに気づいた

- HiFive Unmatched用のSSD購入

- HiFive Unmatchedの動作周波数

- 開発環境としてのHiFive Unmatched

- x86とARMとRISC-VでCoreMark対決

- CoreMarkのコンパイルオプションをチューンする

- Milk-V Jupiterが届いた

その他の話のまとめ。

- RISC-V SoC搭載ボード探し

- 除算命令

- RISC-Vの命令

- RISC-Vのバイナリダンプを逆アセンブルする

- RISC-Vのgas

- QEMU RISC-Vエミュレーションで例外が起きるときの仕組み

- RISC-V QEMUのデバッグ用ビルド方法

- RISC-Vのcmodel

- マルチコアのブート処理

- SPIディスプレイを動かしてみる

- 液晶ボード燃える

- 液晶ボードが燃えた原因

- 個人で自社製品RISC-V CPUを買うことはできるか?その1 - 問い合わせ

- 個人で自社製品RISC-V CPUを買うことはできるか?その2 - 個人向け販売チャネル検討中

- 個人で自社製品RISC-V CPUを買うことはできるか?その3 - 個人向け販売チャネル開設

- 個人で自社製品RISC-V CPUを買うことはできるか?その4 - 発注

- 個人で自社製品RISC-V CPUを買うことはできるか?その5 - ボード到着、包装が……

- 個人で自社製品RISC-V CPUを買うことはできるか?その6 - 受領書と付属DVDの謎

- RISC-V 64bit Linuxとシステムコールと32bitの引数 その1 - libcの実装

- RISC-V 64bit Linuxとシステムコールと32bitの引数 その2 - Linuxの動作

- RISC-V 64bit Linuxとシステムコールと32bitの引数 その3 - SYSCALL_DEFINEマクロ

- RISC-V 64bit Linuxとシステムコールと32bitの引数 その4 - __MAP(), __SC_X() マクロの実装

- RISC-V 64bit Linuxとシステムコールと32bitの引数 その5 - __MAP(), __SC_X() マクロの展開

- RISC-V 64bit Linuxとシステムコールと32bitの引数 その6 - SYSCALL_DEFINE() を全部展開

- RISC-Vとlibstdc++ とint128

- Arty A7のFPGAを書き換える方法

- AndesのCPUコアが搭載されたRISC-V SoCボードを購入

- RISC-Vも完璧じゃない

- RISC-V SBCリスト

- newlib-4.3.0 for RISC-V 32bitのバグ

- 何もない組み込み環境でDOOMを動かす - その1 - 準備編

- 何もない組み込み環境でDOOMを動かす - その2 - 組み込み環境への移植方針

- 何もない組み込み環境でDOOMを動かす - その3 - 描画の高速化

- 何もない組み込み環境でDOOMを動かす - その4 - 自作OSの組み込み環境へ移植

目次: 一覧の一覧

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月17日

Raspberry Pi 3のオーディオ その8 - シミュレーションと実測値の差(解決編)

目次: Raspberry Pi

Raspberry Pi 3のAudio Outの最後の謎がわかりました。

- PWMのDuty比100%を維持したときに減衰する速度が異なります。

その6(2021年5月12日の日記参照)にてRaspberry Pi 3の回路図が間違っているのでは?と疑っていましたが、違いました。ケーブルに入っている抵抗のせいでした。

抵抗入りケーブル

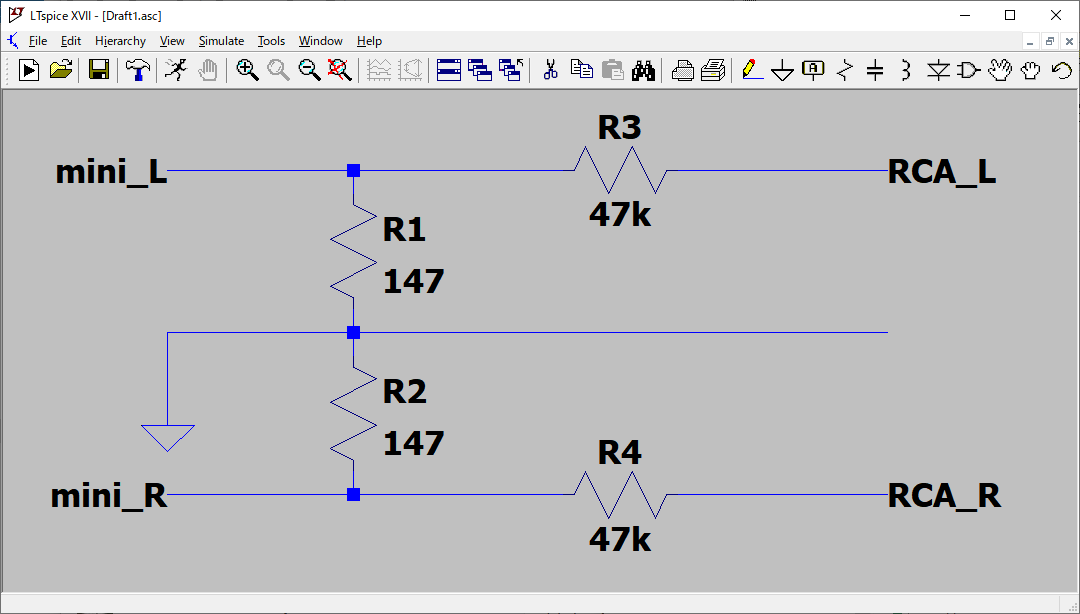

今まで測定に使用していたオーディオケーブルにはプラグ内に抵抗が入っています。そもそもなんでこんなの買ったんだろ……?プラグの見た目からはわかりませんので、テスターで各端子間の抵抗を計測した結果は下記のとおりです。

| ミニL | ミニR | ミニG | RCA L | RCA G | RCA R | RCA G | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ミニL | --- | 294 | 147 | 46.7k | 147 | 46.7k | 147 |

| ミニR | --- | 147 | 47.0k | 147 | 46.4k | 147 | |

| ミニG | --- | 47.0k | 0 | 47.0k | 0 | ||

| RCA L | --- | 47.0k | 94.0k | 47.0k | |||

| RCA G | --- | 47.0k | 0 | ||||

| RCA R | --- | 47.0k | |||||

| RCA G | --- |

測定結果から想定される回路図です。左がミニジャック側、右がRCAプラグ側です。

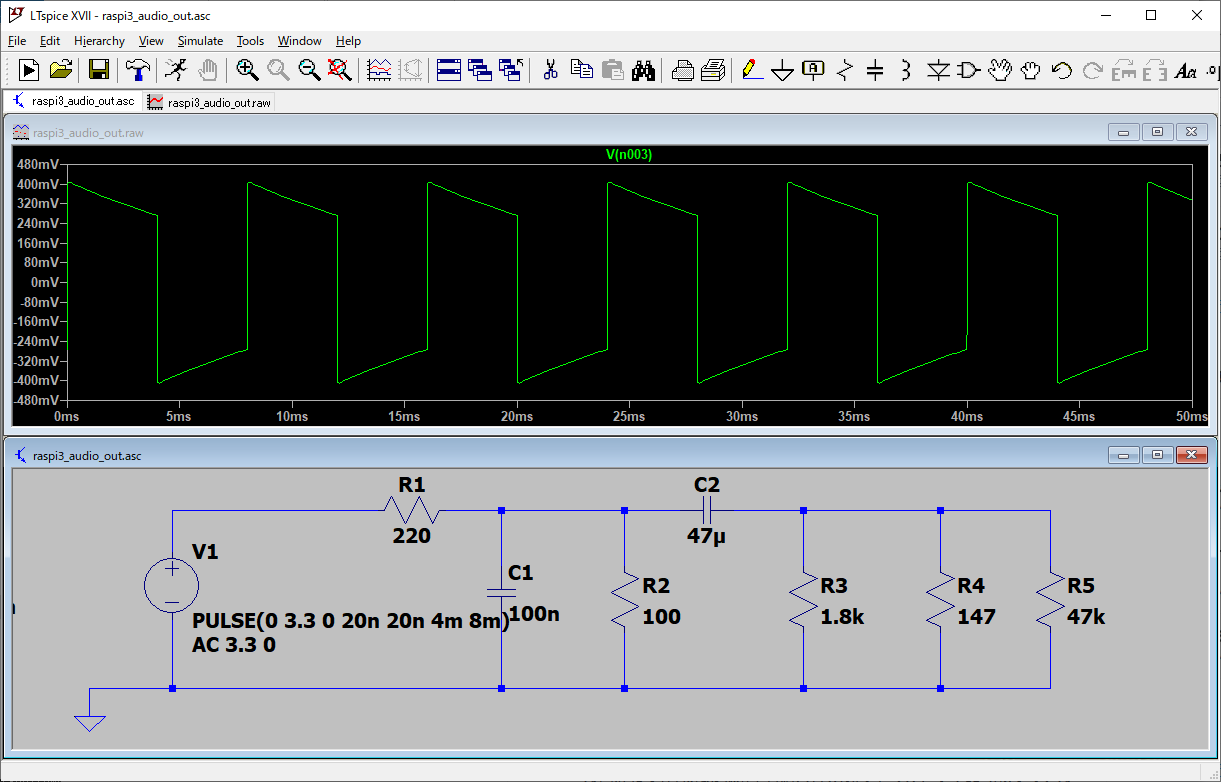

再度シミュレーション

この結果を踏まえてシミュレーションすると実測値とほぼ一致しました。

Audio Out回路のシミュレーション結果(125Hz矩形波を入力に設定)ケーブルの抵抗を考慮

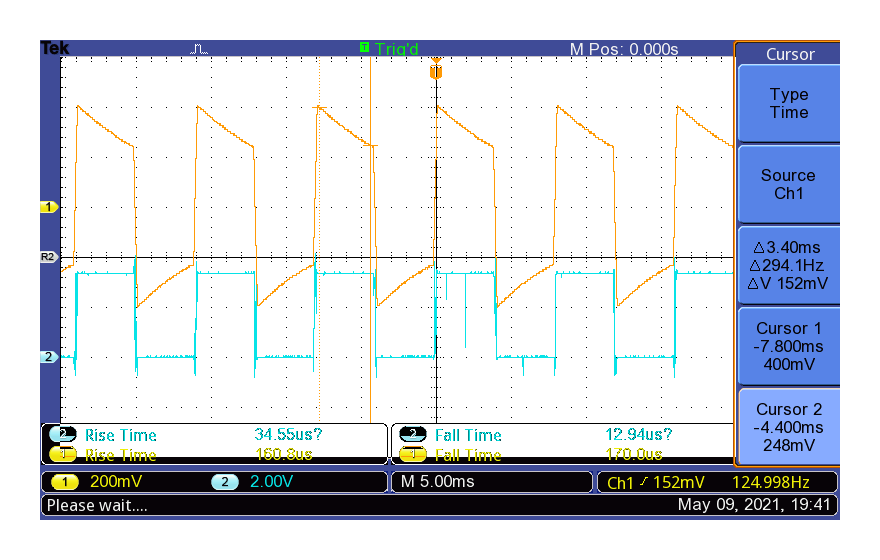

Audio Out回路の実測値(黄色Audio Out、水色PWM信号125Hz矩形波)

気づいてみれば何とも初歩的なミスでしたが、ケーブルは0Ωと思い込んで見落としました。他人(RasPiの回路図)を疑う前に自分を疑えという良い教訓ですね〜。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月10日

HiFive Unmatched用のSSD購入

目次: RISC-V

買い物メモです。先日(2021年5月28日の日記参照)SiFive HiFive Unmatchedを購入しました。このボードはmicroSDからブートしますが、追加のストレージとしてNVMe SSDが装着できます。

Western DigitalのWDS100T2B0C-ECを購入しました。Amazonで13,000円くらいでした。容量1TB、規格M.2 2280、接続NVMeです。コストパフォーマンス重視のWD Blueシリーズです。

WD BlueシリーズはWD Blackシリーズと比較すると速度で見劣りするものの、そもそもHiFive UnmatchedのCPUはそれほど速くないですしWD Blueで十分でしょう。きっと。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年6月8日

OpenCLのOSS実装poclを調べる その5 - デバイスの初期化

目次: OpenCL

引き続き、独自アクセラレータのテンプレート実装pocl/lib/CL/devices/accelの細かな問題を調べます。次の問題はOpenCLの初期化です。clGetPlatformIDs() から初期化関数pocl_accel_init() に辿り着いたところでabort() が呼ばれクラッシュします。

/dev/memを開く際のエラーログ

| GENERAL | accel: accelerator at 0x1000 with 0 builtin kernels Could not open /dev/mem

テンプレート実装の意図としては /dev/memをopen() してメモリマップされたハードウェアのレジスタを読み書きしたいようです。今回は実際のハードウェア相手ではないので、レジスタの読み書きではなく /dev/memの代わりにバイナリファイルを開いてもらうように書き換えます。

/dev/memを開く処理

// pocl/lib/CL/devices/accel/accel.cc

cl_int pocl_accel_init(unsigned j, cl_device_id dev, const char *parameters) {

...

POCL_MSG_PRINT_INFO("accel: accelerator at 0x%zx with %zu builtin kernels\n",

D->BaseAddress, D->SupportedKernels.size());

int mem_fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC);

if (mem_fd == -1) {

POCL_ABORT("Could not open /dev/mem\n"); //★★このabortでクラッシュ

}

...

ファイル名を書き換えて突破するとデバイスが持っているメモリのサイズを取得し、メモリマップしようとする部分で怒られます。

メモリマップのエラーログ

| GENERAL | accel: accelerator at 0x1000 with 0 builtin kernels a.out: ../lib/CL/devices/accel/accel.cc:196: void MMAPRegion::Map(size_t, size_t, int): Assertion `Data != MAP_FAILED && "MMAPRegion mapping failed"' failed.

サイズを取得している箇所は下記のとおりです。

メモリサイズを取得する処理

// pocl/lib/CL/devices/accel/accel.cc

cl_int pocl_accel_init(unsigned j, cl_device_id dev, const char *parameters) {

...

uint32_t ctrl_size = D->ControlMemory.Read32(ACCEL_INFO_CTRL_SIZE);

uint32_t imem_size = D->ControlMemory.Read32(ACCEL_INFO_IMEM_SIZE);

uint32_t dmem_size = D->ControlMemory.Read32(ACCEL_INFO_DMEM_SIZE);

uint32_t pmem_size = D->ControlMemory.Read32(ACCEL_INFO_PMEM_SIZE);

uint32_t max_region =

std::max(std::max(ctrl_size, imem_size), std::max(dmem_size, pmem_size));

D->InstructionMemory.Map(D->BaseAddress + max_region, imem_size, mem_fd);

...

バイナリファイルを書き換えて何か適当な値が読めるようにしてやりすごすか、面倒ならばD->ControlMemory.Write32(ACCEL_INFO_CTRL_SIZE, 0x2000); のように固定値を書いておくと次に進みます。今は実際のデバイスが相手ではないので、とりあえず先に進めて後で考えましょう。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2021 | > | ||||

| << | < | 06 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日:

未来から過去へ表示(*)

未来から過去へ表示(*)