2021年11月28日

ヘネパタ本

会社で勉強会で発表担当になっているので、ヘネパタ(コンピュータアーキテクチャ 定量的アプローチ)の2章をスライドにしているんですけど……、な、長ぇーー!所詮36ページと思いきや、日本語版は1ページの文字数が尋常じゃなく多いです。全く進みません。

前回の担当分(補足B)のスライドを作ったときも同じことを思いましたけど、ヘネパタの説明って、日本語はわかるけど結局何が言いたいのかわからんときがあります。補足スライドを作るのに凄い時間が掛かりました。

話があちこち飛ぶというか、項目を列挙しているのに説明する性質が一致していなかったり、読んでてイライラします。もう3/4くらい進めた時点で疲れてしまい、最後は超手抜きです。それでも80枚くらいありました。

これでも2章は比較的短い章で、3章や4章なんて50ページありますからね!?スライド100枚でも説明できないのでは?

メモ: 技術系の話はFacebookから転記しておくことにした。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

2021年11月15日

Might and Magic Book OneのRAM領域とマップデータ

Might and Magicの拡張RAM領域に書いてあるデータの意味のメモです。カートリッジはMMC3と呼ばれるタイプでiNESのマッパー番号でいうところのマッパー4 に相当します。

ファミコンのRAM領域は0x0000〜0x07ffですが、MMC3の場合0x6000〜0x7fffにも8KBのRAMがあります。詳細はNesdev wikiをご参照ください(MMC3 - Nesdev wiki)。

- 0x6200〜0x62ff: 現在いるマップの壁、ドア(ROMの0x32000辺りに元のデータがある)

- 0x6300〜0x63ff: 現在いるマップの鍵、イベントなどのフラグ

- 0x6880〜0x6a3f: オートマッピング踏破フラグ(2021年10月17日の日記参照)

- 0x6cc0〜0x6eff: オートマッピング踏破フラグ

- 0x6f00〜0x76ff: キャラクターのステータス(プレイ中のデータ)

- 0x7700〜0x7eff: キャラクターのステータス(セーブデータ)

- 0x7f00〜0x7fff: キャラクターの名前リスト

何に使っているか良くわからない領域も多いですが、わかっているところは以上のとおりです。

壁、ドアの領域の意味

アドレス0x6200から並んでいて、マップ1マスにつき1バイト使っています。Xは昇順(0 → 15)で、Yは降順(15 → 0)に並んでいて、X, Y座標から配列インデックスを計算するときはi = (15 - Y) * 16 + Xです。オートマッピングのフラグと並び方が違うんですね……。

各ビットの意味は下記のとおりです。

- ビット7: 北のドア、壁の場合はたいまつ、別のタイプのドア(マップによる)

- ビット6: 北の壁

- ビット5: 東のドア、壁の場合はたいまつ、別のタイプのドア(マップによる)

- ビット4: 東の壁

- ビット3: 南のドア、壁の場合はたいまつ、別のタイプのドア(マップによる)

- ビット2: 南の壁

- ビット1: 西のドア、壁の場合はたいまつ、別のタイプのドア(マップによる)

- ビット0: 西の壁

壁とドアを両方セットした場合、マップによって挙動が変わります。下記のようになっているようです。全マップチェックしたわけではないので、これで完全かどうかわかりませんが……。

- 町、城の場合

-

- ドアのみ: ドア

- 壁のみ: 壁

- ドア+壁: 壁+たいまつ

- ダンジョンの場合

-

- ドアのみ: ドア1

- 壁のみ: 壁

- ドア+壁: ドア2

- 地上の場合

-

- ドアのみ: 山

- 壁のみ: 森

- ドア+壁: 森

全くわからない状態から解析したので面倒に感じましたけど、わかってしまえば非常に素直というか、わかりやすい並びでした。

イベントフラグ領域の意味

アドレス0x6300から並んでいて、マップ1マスにつき1バイト使っています。並び順は壁、ドアの領域と同じです。

各ビットの意味は下記のとおりです。

- ビット7: イベントフラグ(強制エンカウントもこれ)

- ビット6: 北側通れない

- ビット5: 暗闇

- ビット4: 東側通れない

- ビット3: ?

- ビット2: 南側通れない

- ビット1: 魔法使用禁止

- ビット0: 西側通れない(ドアならカギ、壁なしならバリア)

ビット3が良くわからないですけど、他は割と素直です。壁かどうかと、通れるか通れないかを分けているので、通れる壁やバリア(通れない空間)が作れるんですね。なるほどねえ。ちなみにイベントが起きるか起きないかは、ビット7とパーティーが向いている方角に依存します。方角はどこか別のところで管理されているようで、この領域を見てもわかりません。

方角に依存したイベントで一番わかりやすいものは、宿屋のドアの前のメッセージです。宿屋のドアの前のマスはビット7がセットされていますが、ドアの方向を向いていないとイベント(メッセージ表示)は発生しません。

オートマッピング

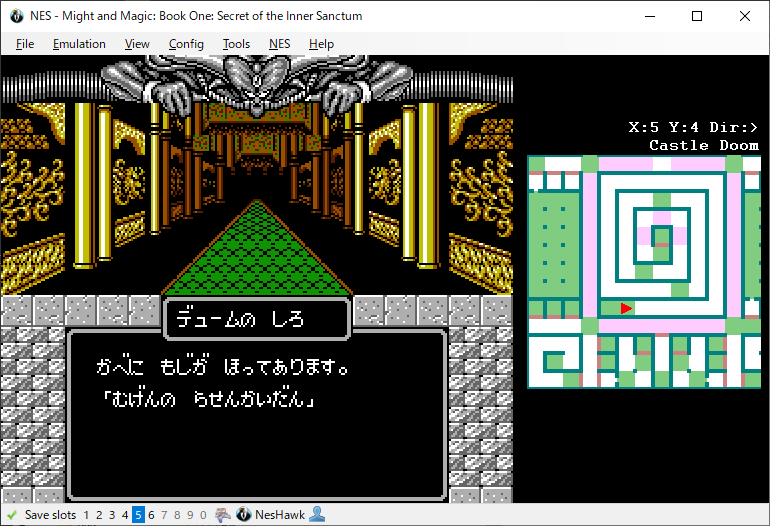

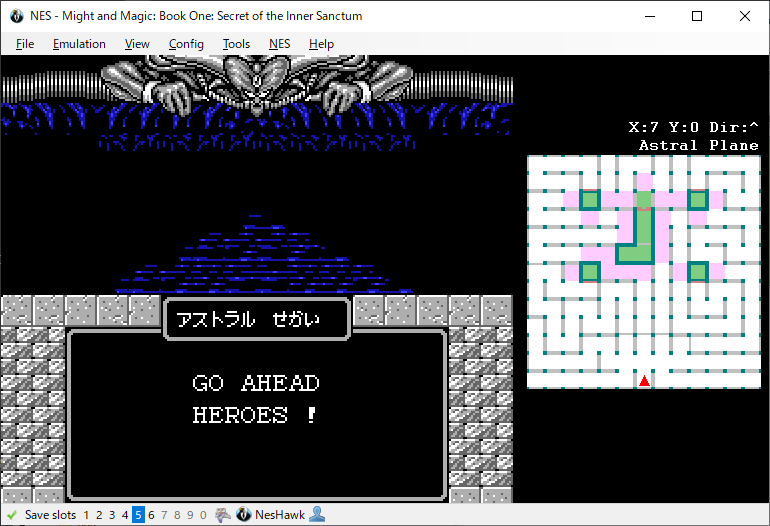

以上の情報を見ると地図が書けます。ゲーム画面と重ねるとゲームが見えないので、右側に余白を確保してそちらに書くようにしました。

ゲームシステムの制約(アストラル世界など、オートマッピングができない)も無視できますし、オートマッピングでは描かれない(鍵が開いているか開いていないか)情報も取れます。

この機能、元々はTASのルート決めの補助として作りましたが、普通にゲームで遊ぶ時も非常に便利ですね。詳細な地図が見えない地上エリア、バリアだらけのアストラル世界なんかは難易度が格段に低くなって攻略しやすいです。

コメント一覧

- コメントはありません。

この記事にコメントする

この記事にコメントする

| < | 2021 | > | ||||

| << | < | 11 | > | >> | ||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |

こんてんつ

wiki

wiki Linux JM

Linux JM Java API

Java API過去の日記

2002年

2002年 2003年

2003年 2004年

2004年 2005年

2005年 2006年

2006年 2007年

2007年 2008年

2008年 2009年

2009年 2010年

2010年 2011年

2011年 2012年

2012年 2013年

2013年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2017年

2017年 2018年

2018年 2019年

2019年 2020年

2020年 2021年

2021年 2022年

2022年 2023年

2023年 2024年

2024年 2025年

2025年 2026年

2026年 過去日記について

過去日記についてその他の情報

アクセス統計

アクセス統計 サーバ一覧

サーバ一覧 サイトの情報

サイトの情報合計:

本日:

未来から過去へ表示(*)

未来から過去へ表示(*)